西馬さん西馬さんと言ってる割には、なかなか西馬さんが登場せずに、大変お待たせしておりまして。

やっと今回の記事でご紹介することとなります。

ま、ご紹介するといっても、本多夏彦氏の講演録の読みかじりですので、ご容赦を。

西馬は文化五年(1808)高崎田町の富所家に生まれ、幼名を豊次郎といいます。

田町のどこでどんな稼業をしていたのかは分かりませんが、父の富所忠兵衛という人は「俊臣」という諱を持ち、橘守部(たちばな・もりべ)に歌道を学んでいたということですから、そこそこ裕福な暮らしぶりだったのでしょう。

豊次郎が生まれた時、父の忠兵衛が28歳、母の町子は19歳だったそうですが、町子は産後の肥立ちが悪く長患いをした末に、数え2歳になったばかりの豊次郎を遺して、この世を去ってしまいます。

町子は、高崎片町(嘉多町)の左官・志倉伊八の娘でありましたので、幼い豊次郎は志倉家へ引き取られることとなりました。

本多夏彦氏の記述では、「叔父夫婦に子どもがないのを幸いに・・・。」とあるので、引き取ったのは町子の兄夫婦だったのでしょうか。

志倉家は代々伊八を名乗っていたようです。

この志倉家の場所については、わりと詳しく記述されています。

四つ辻にあった交番は、もうありません。

Yahoo!地図と昭和36年の住宅図を比較しながらご覧ください。

嘉多町25番地というのはありませんが、23番地、24番地があるのでおおよその見当はつきます。

「嘉多町通りから本町へ抜ける新道」というのは、大正に入ってから出来た道です。

因みに、本町から北の成田山光徳寺への道が抜けたのは明治十年(1877)で、それまでここには高札場のある問屋年寄・梶山家がでんと構えており、その北には佐渡から江戸へ運ぶ金を一時保管する為の「御金蔵」が建っていました。

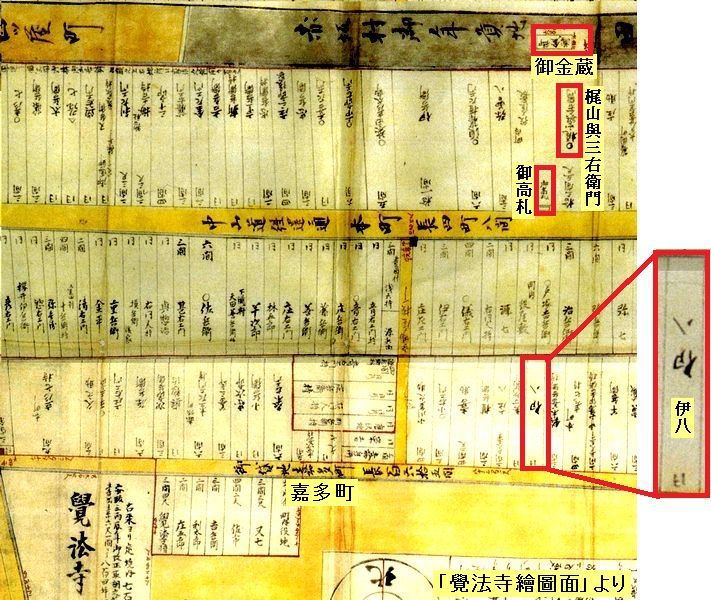

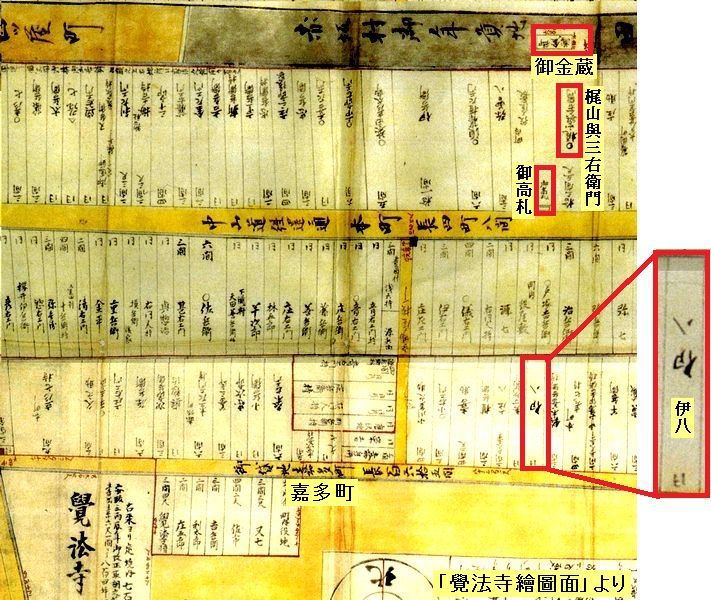

万延元年(1860)の「覺法寺繪圖面」を見ると、右上に「御金蔵」と「梶山家」「高札場」が描かれています。

万延元年(1860)の「覺法寺繪圖面」を見ると、右上に「御金蔵」と「梶山家」「高札場」が描かれています。

そこから真っ直ぐ下に、「嘉多町通りから本町へ抜ける新道」が出来た訳ですが、ちょうど嘉多町通りと交差する角に、「伊八」と書かれた家があります。

おそらくここが、豊次郎が引き取られた志倉伊八の家なのでしょう。

豊次郎が13歳になった時、叔父の伊八が他界します。

叔母は、豊次郎に左官職を継がせようと、高崎寄合町の室田屋という左官の親方の所へ弟子入りをさせたのです。

ところが、これが豊次郎を俳諧の道に向かわせるきっかけになってしまうのですから、人生解からないものです。

では、この続きはまた次回ということに。

やっと今回の記事でご紹介することとなります。

ま、ご紹介するといっても、本多夏彦氏の講演録の読みかじりですので、ご容赦を。

西馬は文化五年(1808)高崎田町の富所家に生まれ、幼名を豊次郎といいます。

田町のどこでどんな稼業をしていたのかは分かりませんが、父の富所忠兵衛という人は「俊臣」という諱を持ち、橘守部(たちばな・もりべ)に歌道を学んでいたということですから、そこそこ裕福な暮らしぶりだったのでしょう。

豊次郎が生まれた時、父の忠兵衛が28歳、母の町子は19歳だったそうですが、町子は産後の肥立ちが悪く長患いをした末に、数え2歳になったばかりの豊次郎を遺して、この世を去ってしまいます。

町子は、高崎片町(嘉多町)の左官・志倉伊八の娘でありましたので、幼い豊次郎は志倉家へ引き取られることとなりました。

本多夏彦氏の記述では、「叔父夫婦に子どもがないのを幸いに・・・。」とあるので、引き取ったのは町子の兄夫婦だったのでしょうか。

志倉家は代々伊八を名乗っていたようです。

この志倉家の場所については、わりと詳しく記述されています。

| 「 | 高崎の嘉多町通りから本町へ抜ける新道、その交番前の四辻から、北へ入口の道路敷が嘉多町二十五番地、即ち西馬の養家、三好屋といった志倉氏の家敷跡で・・・。」 |

四つ辻にあった交番は、もうありません。

Yahoo!地図と昭和36年の住宅図を比較しながらご覧ください。

嘉多町25番地というのはありませんが、23番地、24番地があるのでおおよその見当はつきます。

「嘉多町通りから本町へ抜ける新道」というのは、大正に入ってから出来た道です。

因みに、本町から北の成田山光徳寺への道が抜けたのは明治十年(1877)で、それまでここには高札場のある問屋年寄・梶山家がでんと構えており、その北には佐渡から江戸へ運ぶ金を一時保管する為の「御金蔵」が建っていました。

万延元年(1860)の「覺法寺繪圖面」を見ると、右上に「御金蔵」と「梶山家」「高札場」が描かれています。

万延元年(1860)の「覺法寺繪圖面」を見ると、右上に「御金蔵」と「梶山家」「高札場」が描かれています。そこから真っ直ぐ下に、「嘉多町通りから本町へ抜ける新道」が出来た訳ですが、ちょうど嘉多町通りと交差する角に、「伊八」と書かれた家があります。

おそらくここが、豊次郎が引き取られた志倉伊八の家なのでしょう。

豊次郎が13歳になった時、叔父の伊八が他界します。

叔母は、豊次郎に左官職を継がせようと、高崎寄合町の室田屋という左官の親方の所へ弟子入りをさせたのです。

ところが、これが豊次郎を俳諧の道に向かわせるきっかけになってしまうのですから、人生解からないものです。

では、この続きはまた次回ということに。

(参考図書:「上毛及上毛人199号 俳人西馬の一生」)