会津藩と、官軍を名乗る西軍との戦いは、越後と上州の国境・三国峠から始まります。

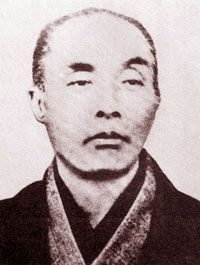

弱冠30歳の会津藩小出島奉行・町野源之助(主水)は、慶応四年(1868)閏四月十一日、三百名を率いて三国峠の上州側「般若塚」に陣を構えます。

弱冠30歳の会津藩小出島奉行・町野源之助(主水)は、慶応四年(1868)閏四月十一日、三百名を率いて三国峠の上州側「般若塚」に陣を構えます。

しかし一向に西軍のやってくる気配がないので、町野は半数を一旦小出島に帰還させ、自身は三国峠に最も近い越後浅外宿に本陣を置いて待機していました。

十五日の夕刻、その町野源之助に面会を求めてやって来た一行があります。

小栗夫人一行の護衛を勤める佐藤銀十郎以下10名の面々でした。

銀十郎は、上野介無念の最後の様子、会津への逃避行の最中であること、三国峠に攻めてくる西軍が殿の憎き仇であること、町野の隊に加わりその仇討をしたいということを、切々と訴えたのです。

町野は、快くその申し出を受け入れます。

そのやりとりを、小板橋良平氏はこのように綴っています。

原保太郎、豊永貫一郎率いる西軍が、太鼓を叩きながら上州永井宿に入ったのは、閏四月二十二日頃だったようです。

その手勢は、小栗上野介主従惨殺に関わった高崎・吉井・安中藩をはじめ、沼田・前橋・伊勢崎・七日市・佐野の諸藩、合わせて千三百余名といわれています。

二十四日、ついに戦いの火蓋が切って落とされます。

銀十郎らの運命やいかに!(続く)

弱冠30歳の会津藩小出島奉行・町野源之助(主水)は、慶応四年(1868)閏四月十一日、三百名を率いて三国峠の上州側「般若塚」に陣を構えます。

弱冠30歳の会津藩小出島奉行・町野源之助(主水)は、慶応四年(1868)閏四月十一日、三百名を率いて三国峠の上州側「般若塚」に陣を構えます。しかし一向に西軍のやってくる気配がないので、町野は半数を一旦小出島に帰還させ、自身は三国峠に最も近い越後浅外宿に本陣を置いて待機していました。

十五日の夕刻、その町野源之助に面会を求めてやって来た一行があります。

小栗夫人一行の護衛を勤める佐藤銀十郎以下10名の面々でした。

銀十郎は、上野介無念の最後の様子、会津への逃避行の最中であること、三国峠に攻めてくる西軍が殿の憎き仇であること、町野の隊に加わりその仇討をしたいということを、切々と訴えたのです。

町野は、快くその申し出を受け入れます。

そのやりとりを、小板橋良平氏はこのように綴っています。

| 「 | 小栗上野介様には、我が会津藩は誠に多くの御恩を蒙っている。 フランスの万国博覧会に我が藩の横山主税、蝦名郡治両名が留学生として派遣された時も、小栗様が幕府の出品責任者として、何くれとなくお世話に相成ったことは、我が藩一同感謝致しておるところ。また長州征伐の折、苦心捻出した莫大な軍資金も小栗様のお力。 小栗様が江戸より上州権田へお引き上げになる前日も、我が藩の神尾鉄之丞と秋月悌次郎がお別れに参上し、万一の場合は会津へおいで願いたいという話もあったと聞く。 それにつけても奥方は・・・」 |

| 「 | はい。奥方様や御母堂様それに若殿の許嫁者日下鉞(くさか・よき)様は、我等の隊長中島三左衛門以下九名の者が護衛して、ひと先ず新潟へ向かっております。 御母堂様の御夫君小栗忠高様が新潟奉行として赴任され、そして任地で病没されました。 そのご遺体が新潟の法音寺に埋葬されておりますので、その墓参をされてから会津城に向かう予定であります。 今頃は十日町か堀之内村に着いている筈でございます。」 |

(小栗上野介一族の悲劇)

原保太郎、豊永貫一郎率いる西軍が、太鼓を叩きながら上州永井宿に入ったのは、閏四月二十二日頃だったようです。

その手勢は、小栗上野介主従惨殺に関わった高崎・吉井・安中藩をはじめ、沼田・前橋・伊勢崎・七日市・佐野の諸藩、合わせて千三百余名といわれています。

二十四日、ついに戦いの火蓋が切って落とされます。

銀十郎らの運命やいかに!(続く)