会津軍は、上州側から「般若塚」に通じる狭い道に、数多くの大木を伐り倒し、大きな石を並べ、また、大きな釘を打ちこんだ厚い板を裏返して道に置き、そこに枯れ草をかけて隠すなど、障害物を設置して敵に備えていました。

一方西軍は、雨のために予定していた進撃を中止し、宿営していた永井宿の村民の中から、地形に詳しい三人を選んで敵情を偵察させます。

西軍の豊永貫一郎は、偵察から戻った三人から会津軍の設置した障害物の話を聞き、夜の内に多数の人足たちを動員して、密かに取り除かせたとあります。(小板橋良平氏著「小栗上野介一族の悲劇」)

ところが、この件について西軍側であった高崎の「新編高崎市史」では、少し違った書き方になっています。

また、それに続けてこんな記述もあります。

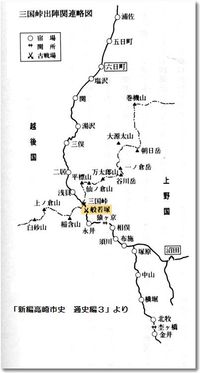

さて、慶応四年(1868)閏四月二十四日早朝、西軍は三隊に分かれて「般若塚」攻撃を開始します。

まず、「新編高崎市史」の記述で見てみましょう。

ということで、会津軍の設けた障害物を知ってはいたが、事前に取り除くことはしていなかったようです。

では、「小栗上野介一族の悲劇」の方で見てみましょう。

記述はそれぞれ違っていますが、いずれにしても、兵力や火器の圧倒的な差に加え、三方から攻め立てられた会津陣営は次第に追い詰められ、三国峠の頂上まで退き、さらに湯沢宿まで退却します。

記述はそれぞれ違っていますが、いずれにしても、兵力や火器の圧倒的な差に加え、三方から攻め立てられた会津陣営は次第に追い詰められ、三国峠の頂上まで退き、さらに湯沢宿まで退却します。

そして翌二十五日には、小出島まで陣を引きます。

この戦いで、会津軍は町野源之助の弟で副大将の久吉(ひさよし:17歳)と、2名の藩士(ともに21歳)が戦死しています。

小栗歩兵の面々はみな無事でしたが、主君・上野介の仇を討てずに退くことは、さぞかし無念であったでしょう。

さてその頃、長州藩・山形有朋と薩摩藩・黒田清隆を参謀とする会津征討軍は、越後国高田で海岸と山道の二手に分かれ、一隊は小栗夫人一行のいる堀之内村を経て小出島を目指していました。

小出島の小栗歩兵と、堀之内村の小栗夫人一行の運命は!

一方西軍は、雨のために予定していた進撃を中止し、宿営していた永井宿の村民の中から、地形に詳しい三人を選んで敵情を偵察させます。

西軍の豊永貫一郎は、偵察から戻った三人から会津軍の設置した障害物の話を聞き、夜の内に多数の人足たちを動員して、密かに取り除かせたとあります。(小板橋良平氏著「小栗上野介一族の悲劇」)

ところが、この件について西軍側であった高崎の「新編高崎市史」では、少し違った書き方になっています。

| 「 | 原(保太郎)と豊永は、斥候隊として四、五人の吉井藩士を選抜し、その指揮を原がとった。 |

| 彼らは草木の生い茂る峠の間道をひそかに進み、般若塚に布陣する会津藩兵の様子を入念に偵察した。」 |

また、それに続けてこんな記述もあります。

| 「 | 二十三日、原・豊永らは、諸藩の隊長を本陣に集め、般若塚攻撃の作戦会議を開いた。 |

| そこへ上野巡察使大音龍太郎の参謀として活躍する牧野再龍※(龍門寺住職)が、単独で姿をあらわし、本陣で原と豊永に会見した。 | |

| その後牧野は、ただ一人で峠の般若塚へ向かった。牧野は、会津兵が狙い撃ちするのをかわしながら般若塚に至る道路、あるいは般若塚に築かれた砲台の様子などを偵察して原と豊永に報告し、沼田へ引き揚げていった。」 |

| ※ | 牧野再龍は、安政二年(1855)三十六歳で箕輪の龍門寺十九世住職に就任。勤王思想に傾倒していたため「勤皇坊主」とか「官軍坊主」と揶揄された。 大音龍太郎とのつながりについては、いずれご紹介したいと思うほどドラマチックである。 |

さて、慶応四年(1868)閏四月二十四日早朝、西軍は三隊に分かれて「般若塚」攻撃を開始します。

まず、「新編高崎市史」の記述で見てみましょう。

| 「 | 豊永の指揮する高崎藩と佐野藩が本道を進み、その後に沼田・前橋の部隊が続いた。この部隊の一部は、途中の風反道から本隊と分かれ、般若塚の後ろに回った。 |

| そして、原の率いる吉井と佐野の藩兵が、横手の谷道から法師温泉に向かった。 | |

| 本道を進み、般若塚へ正面攻撃を仕掛けようとする高崎藩兵らの進軍は、困難を極めた。それは道が狭いこと、さらにこの日は霧が特に深く、30cmほど前のものも確認できないほどであった。 | |

| それに加えて般若塚の手前には、数多くの障害物が横たわっていたので、それらの排除や迂回路の確保に手間取った。」 |

ということで、会津軍の設けた障害物を知ってはいたが、事前に取り除くことはしていなかったようです。

では、「小栗上野介一族の悲劇」の方で見てみましょう。

| 「 | いくらか辺りが白んできた二十四日の早暁、昨夜の小雨も小糠雨に変わった。しかし十メートル先も見えない深い霧が、大般若塚の陣地に立ち込めていた。 |

| すると霧で見えない本街道の寺窪方面から数発鉄砲を射ちかけて来た。すわ敵と銃座に着いたが、また暫く静かになった。敵の斥候が探りのために撃ったのだろう・・・と思った。 | |

| ところが、それから僅かの間に、正面、左の山の頂上、そして右の九重九曲りの三方から、霧で見えない大般若塚の陣を目がけて乱射して来る。 | |

| これに負けずに会津陣も応戦する。また、小栗歩兵も、ここぞとばかり、『われら小栗上野介の家臣なり、主君のかたき!』と霧の中から応射した。」 |

記述はそれぞれ違っていますが、いずれにしても、兵力や火器の圧倒的な差に加え、三方から攻め立てられた会津陣営は次第に追い詰められ、三国峠の頂上まで退き、さらに湯沢宿まで退却します。

記述はそれぞれ違っていますが、いずれにしても、兵力や火器の圧倒的な差に加え、三方から攻め立てられた会津陣営は次第に追い詰められ、三国峠の頂上まで退き、さらに湯沢宿まで退却します。そして翌二十五日には、小出島まで陣を引きます。

この戦いで、会津軍は町野源之助の弟で副大将の久吉(ひさよし:17歳)と、2名の藩士(ともに21歳)が戦死しています。

小栗歩兵の面々はみな無事でしたが、主君・上野介の仇を討てずに退くことは、さぞかし無念であったでしょう。

さてその頃、長州藩・山形有朋と薩摩藩・黒田清隆を参謀とする会津征討軍は、越後国高田で海岸と山道の二手に分かれ、一隊は小栗夫人一行のいる堀之内村を経て小出島を目指していました。

小出島の小栗歩兵と、堀之内村の小栗夫人一行の運命は!

(続く)