慶応四年(1868)閏四月二十七日、小出島攻防戦のまさにその日、小栗夫人一行は酒屋村の会津藩陣屋に入ります。

慶応四年(1868)閏四月二十七日、小出島攻防戦のまさにその日、小栗夫人一行は酒屋村の会津藩陣屋に入ります。そこには、小栗上野介と旧知の仲である秋月悌次郎が、陣屋副元締として詰めていたのです。

すでに小栗家臣の池田伝三郎が先行し、この度の一件を伝えておいたので、秋月は上野介一族の悲運に深く同情し、援助の手を差し延べることを約します。

直ちに家老・西郷頼母に向けて特使を送り、それを聞いた西郷は、迎えとして駕籠三挺と馬一頭を陣屋へ派遣してきました。

二十七日の夜、差し向けられた駕籠に母堂と夫人そして鉞(よき)が乗り、馬には中島三左衛門が跨って酒屋陣屋を出、二十八日の夕刻には若松城下の紙問屋「湊屋」に到着しました。

権田村を出てから二十四日間、身も心も休まることのない苦難の旅を続けてきた一行でしたが、やっと、ここで旅支度を解くことができたのです。

妊娠八ヶ月という身重の夫人には、筆舌に尽くしがたい大変な旅だったことでしょう。

また、その無事をお守りする護衛隊の苦労もまた、並大抵のものではなかったでしょう。

中島三左衛門と池田伝三郎は、「湊屋」に着いたその足で、会津藩若年寄・横山主税(常忠)※の家を訪ねます。

亡き殿・上野介から、「会津へ行って、駿河台の吾が家をよく訪れた横山主税殿を頼れ。」と言われていたからです。

| ※ | 「八重の桜」で国広富之さんが演じるのは江戸家老の横山主税(常徳)で、常忠の祖父。 |

慶応三年(1867)に開催された「第2回パリ万国博覧会」に、幕府の特使として徳川昭武(慶喜の弟)以下28名が派遣されました。

慶応三年(1867)に開催された「第2回パリ万国博覧会」に、幕府の特使として徳川昭武(慶喜の弟)以下28名が派遣されました。その中に、留学生という名目で会津藩の海老名季昌(24)と横山主税(20)がおり、彼らには、西洋の視察とくに教養と礼儀などを詳しく学ぶことが命じられていました。

その二人を推挙したのが、パリ万博出品責任者でもあった勘定奉行・小栗上野介だったのです。

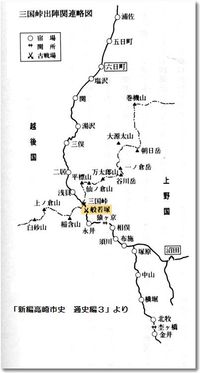

さて、中島三左衛門と池田伝三郎が横山主税の屋敷を訪ねた時、主の主税は、西軍の攻撃に備えるべく西郷頼母と共に白河城(小峰城)に入っていました。

横山邸の留守を預かっていたのは、主税の祖母と母そして夫人と二歳の長男だけでしたが、小栗夫人一行を温かく迎え入れてくれました。

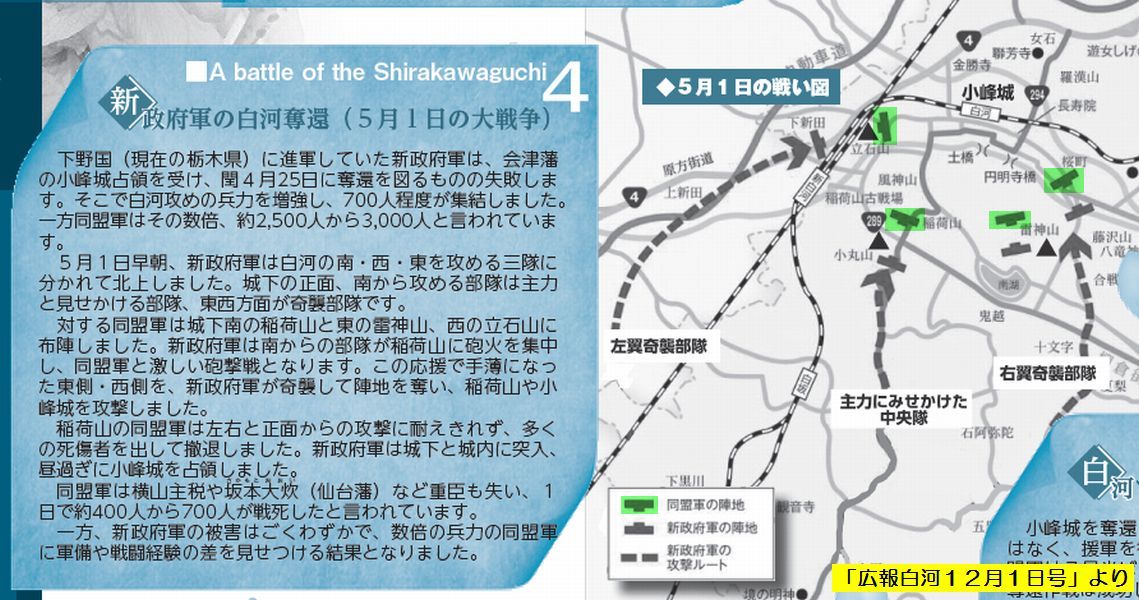

月が明けて五月朔日、薩摩藩士・伊地知正治(いぢち・まさはる)を参謀とする西軍700名は、奥羽越同盟軍2500名が守備を固める白河城へ攻撃を開始します。

西軍の巧妙な囮作戦により、三方から包囲攻撃を受けることとなった稲荷山に、自ら采配を振るわんと駆け上った横山主税は、敵弾を受けて壮絶な戦死を遂げてしまいます。

西軍の巧妙な囮作戦により、三方から包囲攻撃を受けることとなった稲荷山に、自ら采配を振るわんと駆け上った横山主税は、敵弾を受けて壮絶な戦死を遂げてしまいます。7時間に及ぶ激戦が終わってみると、西軍の死傷者20名ほどに対し、同盟軍の死傷者は約700人。

結果は西軍の圧倒的な大勝利となり、その後の戊辰戦争に大きな影響を与えていくこととなります。

激戦を物語るように、戦死した横山主税の遺骸を収拾することもできず、斬り取った首級だけが横山邸へ帰還します。

夫の首級を迎える主税夫人の悲しむ姿に、小栗夫人一行もまた涙したことでしょう。

要衝・白河城が西軍の手に落ちたことで、いよいよ若松城下にも危機が迫って参りました。

小栗夫人一行の運命やいかに。(続く)

(参考図書:「小栗上野介一族の悲劇」)