夫れよりかぢ町(鍛冶町)檜物町

鞘町過ぎて中紺屋

寄合町に新紺屋

寄せ(寄席)に芝居に勧工場(かんこうば)

鞘町過ぎて中紺屋

寄合町に新紺屋

寄せ(寄席)に芝居に勧工場(かんこうば)

高崎の町なかには、井伊直政が高崎城を造って箕輪から移った時に、職人ごと移した町がいくつかあります。

歌詞に出てくる鍛冶町・紺屋町・鞘町もそうで、城に近い場所に配置されています。

田島桂男氏著「高崎の地名」に、それぞれの町のことが分かりやすく書かれています。

| 鍛冶町 かじちょう |

この町は、高崎に城下町ができはじまったときからの職人町で、実は箕輪から職人とともに町の名前まで移って来た町である。 慶長年間のこの街の住人は全て刀工、鍛冶職人であった。 |

| 檜物町 ひものちょう |

町名はこの町に「桧物師」が多く住んでいたことによる。「桧物」とは、ヒノキ、マツ、サワラなどの薄い板を曲げて作る「曲げ物」のことで、これは、食器や勝手用品として欠かせないものであった。 |

| 鞘町 さやちょう |

慶長年間、井伊直政による箕輪からの移城とともに、城下にいた様々な人たちも、新生高崎へ移って来た。 この町へは、刀の鞘をこしらえる鞘師が多く住んだので「鞘町」の名がつけられた。 |

| 中紺屋町 なかこうやまち |

この町も古くは紺屋職人の多い町であった。「中」は「元」と「新」の「紺屋町」の中間に位置していたことからつけられた名で、古くは「三紺屋」とも、ひとつの「紺屋町」を作っていた。 |

| 寄合町 よりあいちょう |

町名は、いろいろな職人、商人が入り混じって居住していたのでつけられた名で、慶長三年(1598)井伊直政の箕輪から高崎への移城にともない、八戸が藩の許可を受けてここへ移住した。 |

| 新紺屋町 しんこうやまち |

この町は、城とともに箕輪から移転してきた職人や町人が多く住んだが、中でも紺屋職人が多かった。 町名は、「元紺屋」に対する「新紺屋」の意味でつけられた。 |

それぞれの町に、どのような職種の人がいたのかをまとめて下さった方もいます。

これを見ると、「中紺屋町」の方がより「寄合町」っぽい感じですが。

さて、「寄席に芝居に勧工場」の「寄席」ですが、大正六年(1917)発行の「高崎商工案内」に、こうあります。

| 「 | 寄席としては嘉多町に睦花亭あるのみ、明治三十一年(1898)に創立されたる松田亭より引續ぎたるものにして現在は吉田喜平治氏の經營なり。」 |

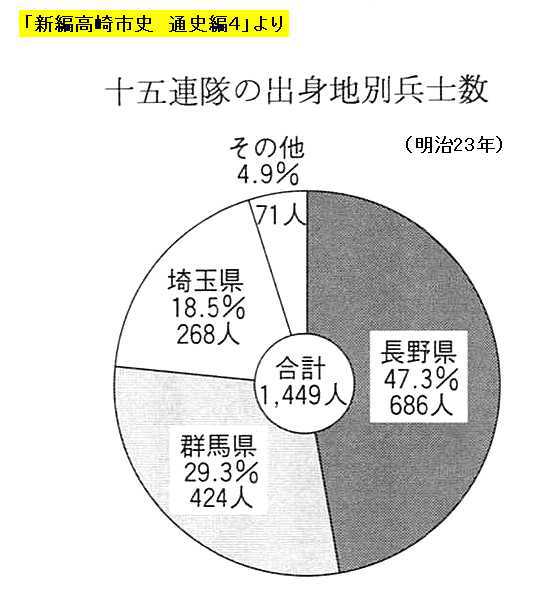

(新編高崎市史 通史編4)

場所が嘉多町となっていますが、資料によって異なります。明治三十七年(1904)発行の「群馬県営業便覧」には「席亭 松田」として載っているのですが、柳川町のようでもあり、どうも場所がはっきりしません。

昭和二年(1927)発行の「高崎市史 下巻」では新紺屋町になっています。

| 「睦花亭(寄席) 新紺屋町」 | ||

| 寄セ席トシテハ、外ニ鞘町ニ共樂館ト偁セシモノアリシガ夙ニ閉場シ、今日僅カニ此ノ一亭アルノミ、 | ||

次の「芝居」については、「高崎商工案内」に「劇場」として書かれています。

| 「 | 高崎市における劇場としては株式会社高崎高盛座(八島町)及び藤守座(新紺屋町)の二あり、前者の創立は明治三十七年(1904)後者は明治十三年(1880)の創立にして藤守座は藤守文衞氏の經營なり。」 |

「藤守座」の場所はここです。

「藤守座」は、その後何度かの変遷を経て、映画館「オリオン座」になります。

その「オリオン座」も平成十五年(2003)に閉館し、長らく廃墟のような姿になっていました。

ところが嬉しいですねぇ、去年カフェに生まれ変わったと言うじゃありませんか。

最後が「勧工場」です。

「高崎の散歩道 第十二集下」に吉永哲郎氏が書いたものを引用します。

「東宝」か、懐かしいな。

夜8時くらいから「ナイトショー」なんてのがあって、一本だけの上映なので安く観られて、父がよく連れて行ってくれたっけ。

帰りには、すぐ前の「さまた食堂」でラーメンを食べて。

でも、いま思うと、母が一緒だったことってほとんど記憶にないなぁ。

きっとお金がなかったんだろうな。

あ、涙が出てきそう。

今日はここまで!