「堤下公園」の山村暮鳥詩碑から坂を登ると、「胸形(むなかた)神社」があります。

「堤下公園」の山村暮鳥詩碑から坂を登ると、「胸形(むなかた)神社」があります。「胸形」という文字に、つい、あらぬことを想像してしまうのですが、またまた当て字のようでして、胸の形とは関係ありません。

伝説によると、この神社の創立は景行天皇五十五年(125)だそうですから、1800年以上も前ということになります。

どうもこの辺りには、景行天皇の名前がちらほら登場します。

「旧三国街道 さ迷い道中記(11)」では、「足門」という地名の由来がやはり景行天皇にあるとされていました。

因みに、現在の「胸形神社」の社殿は、宝暦二年(1752)に再建されたものだそうです。

それにしても260年前なのですから、大したものです。

で、「胸形」ですが、これは「宗像(むなかた)」なのだそうです。

遠く九州にある本家本元の「宗像大社」は、航海安全の守護神です。

海の無い群馬に、なぜその神様が祀られているのか、不思議な話です。

そもそも「胸形神社」は、明治初年まで「八幡神社」と呼ばれていました。

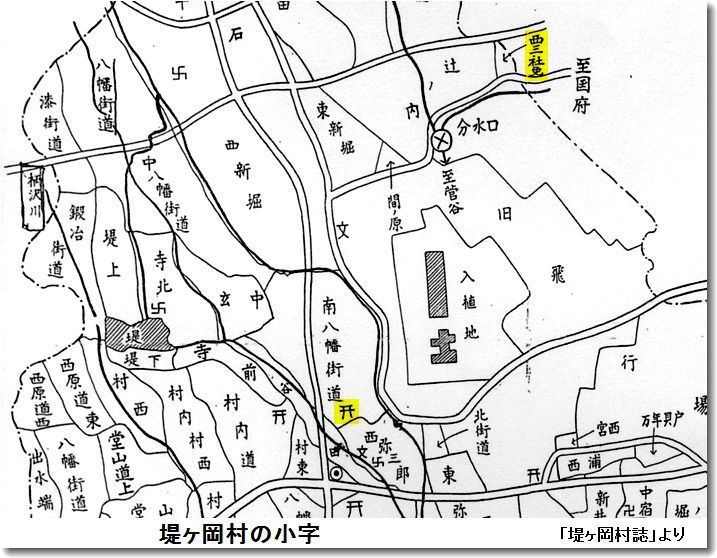

お馴染になった堤ヶ岡村の小字名の図を見ると、「胸形神社」のあるところは確かに「南八幡街道」となっています。

「八幡神社」が「胸形神社」と改称されたのは、明治七年(1874)です。

当時、「八幡神社」の祠掌をしていた深井清雄氏が改称を申請したのですが、その願状にはこのように書かれています。

「当社ハ中古以来八幡神社ト相称シ候得共

其ノ根元ヲ尋ヌルニ本社ハ筑前国宗像郡神社也」

「昔から八幡神社と言ってるけど、その根元は九州福岡の宗像神社なんだよ。」という訳です。

また、その根拠について綿々とつづっています。

「当国神明帳ニモ群馬西群之内ニ従四位胸形明神アリ、

則チ棟高村ノ鎮座八幡神社也、

祭神ハ右ニ言宗像三坐ニテ、(略)三社現然有之候処、

罹治承四年之災不残焼失」

「上野国神明帳にもこの辺に胸形明神があったと書いてあるし、祭神は宗像三女神で、ちゃんと三つの社もあったんだけど、治承四年(1180)の災難※1でみんな焼けちゃったんだよねー。」と言っています。

| ※1 | 治承・寿永の乱(じしょう・じゅえいのらん):源頼朝の挙兵から、平氏一門が壇ノ浦で滅亡するまでの内乱。 「胸形明神」は、平家方に属した足利太郎俊綱によって焼かれたと伝えられる。 |

「当今社東ニ名所三社免ト相唱ヘ

棟高菅谷引間三ヶ村一円ニテ現存候上ハ

宗像三社跡の一古微ト奉存候」

「この神社の東に三社免という地域があるのは、昔、宗像三社があったという証拠だと思う。」と言うんですね。

確かに、小字の図を見ると、右上に「西三社免」と書かれた所があります。

全国にある「免」という字のつく地は、年貢を免除されていた所で、寺や神社の近くが多いようです。

年貢を納める分を、寺社に寄進しなさいということなのでしょう。

根拠の説明はまだ続きます。

「且亦近傍土俗ノ遺説ニモ棟高ハ元宗像ナリシヲ

後世ノ人誤テ棟高ト書或ハ唱エ候と古老ノ申伝ヘモ有

之カタタカハ通音ナリ」

「ここの地名にしても元は「宗像」なのに、後世の人が間違って「棟高」にしちゃったんですよ、だってほら、「カタ」と「タカ」って音が似てるでしょ。」と必死の説得です。

その熱意が通じたのでしょう、見事「胸形神社」に改称することができたんですね。

ところで、「海の無い群馬に、何故、航海安全の守護神が?」という疑問ですが。

一説には、上野国からの防人が帰還する時に、筑紫国の人とその守護神を連れて来たのだといいます。

なぜ筑紫の人を連れて来たかというと、上野国分寺の造営に先進地の技術者が必要であったから、という説です。(近藤義雄氏著「上州の神と仏」)

群馬にいる宗方さんや宗形さんも、もしかするとその時のご子孫なのでしょうか。

「胸形神社」は、古代ロマンにつながっていたんですね。

(参考図書:「堤ヶ岡村誌」)

【胸形神社】