東中里町の「火雷若御子(からい・わかみこ)神社」です。

神社名の「火雷」は、「火雷神」(ほの・いかづちの・かみ)のことですが、これが実に大変な神様でして。

「イザナギ」と「イザナミ」が結婚して、国を産み、島を産み、神を産むのですが、最後に産んだ神様が「火之迦具土神」(ひの・かぐつちの・かみ)という火の神様だったものですから、「イザナミ」は陰部に火傷を負って死んでしまうのです。

死んだ「イザナミ」は黄泉(よみ)の国へ行ってしまいますが、「イザナミ」にもう一度会いたいと思った「イザナギ」は、黄泉の国の入口まで訪ねていきます。

外で待っていてくださいと言う「イザナミ」を待ちきれずに、中へ入った「イザナギ」が見たものは、蛆が這い回る「イザナミ」の変わり果てた姿でした。

そしてその身体には八柱の「雷神」が纏わり付いていて、胸の部分にいたのが「火雷神」なのです。

その姿におののいて逃げる「イザナギ」を追いかけたのも、「雷神」達でした。

そんな怖い神様ですが、雷の多い上州では雷除けの神様として、また稲妻や雨をもたらす豊作の神様として祀ったのですね。

看板に、祭神は「火産霊命」(ほむすびの・みこと)とありますが、この神様の別名は「火之迦具土神」、「イザナギ」が死の直前に産んだ神様なのです。

境内社の「秋葉神」の祭神「軻遇突智命」(かぐつちの・みこと)も、同じ神様です。

もう一柱の祭神「宇気母智神」(うけもちの・かみ)は、その屍から牛馬、粟、蚕、稗、稲、麦・大豆・小豆が生まれたとされる、食べ物の神様です。

神社名に「若御子」と付いている意味はよく分かりませんが、那波郡下ノ宮(現玉村町)の「火雷神社」から勧請したということなので、「火雷神の御子」といった意味なのでしょうか。

(なお余計なお節介ですが、「大山祇命」に「おおやまぎの・みこと」と仮名が振られていますが、「おおやまつみの・みこと」の誤りだと思います。)

社殿は質素な造りですが、駒犬の顔は迫力があります。

迫力のある風神・雷神の絵馬も奉納されています。

その並びに、「神楽殿」という額があるんですが・・・?

境内に「神楽殿跡」という看板が建っていますので、どうやら額だけ残して社殿に飾ったもののようです。

試しにGoogleストリートビューで見てみたら、2012年にはあったようですが、2015年には無くなっています。

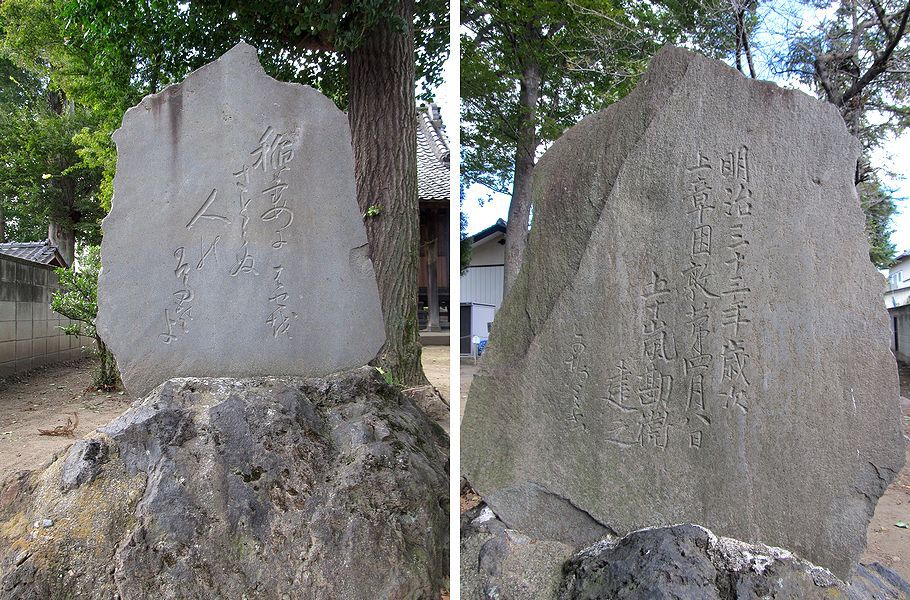

社殿後ろの石碑に、こんなことが刻まれています。

明治十九年(1886)に建てた「神楽殿」ですから、けっこう傷んでいたのかも知れません。

上の石碑に「五十嵐勘衛謹書」とありますが、境内には、同氏の名前があちこちに見られます。

高崎五万石騒動で斬首された大総代・佐藤三喜蔵の家が移築された場所を探して、この五十嵐勘衛氏宅に辿り着いたことを懐かしく思い出しました。 → 「久々の五万石ネタ」

看板の後半に書かれている「御沓堂」です。

「おくつ」と仮名が振られてますが、正確には「御沓」(おくつ)を納めるお堂で「おくつどう」なんでしょう。

中は相当荒れていますが、草鞋や絵馬が残っています。

「馬の草鞋」に「御」を付けて「御沓」というのは、「雷神」が乗る白馬に履かせる草鞋に由来するようです。

前橋の上新田町にも「雷電神社」があるんですが、そこに謂れを書いた看板があるのを思い出しました。

7年前に尋ねてました。

社殿の手すりには、沢山の「御沓」が奉納されていました。

さて、「火雷若御子神社」に戻りましょう。

看板の最後に書かれている「石造物」というのがこれです。

ただ、この中に謎のものがありまして・・・。

お地蔵様の後ろに円い石が置いてあって、いや、置いてあると思ったら、しっかりコンクリの土台に埋めてあるんです。

何なのかなぁ、って・・・。

小さな神社でしたが、面白くって、つい長い記事になってしまいました。

神社名の「火雷」は、「火雷神」(ほの・いかづちの・かみ)のことですが、これが実に大変な神様でして。

「イザナギ」と「イザナミ」が結婚して、国を産み、島を産み、神を産むのですが、最後に産んだ神様が「火之迦具土神」(ひの・かぐつちの・かみ)という火の神様だったものですから、「イザナミ」は陰部に火傷を負って死んでしまうのです。

死んだ「イザナミ」は黄泉(よみ)の国へ行ってしまいますが、「イザナミ」にもう一度会いたいと思った「イザナギ」は、黄泉の国の入口まで訪ねていきます。

外で待っていてくださいと言う「イザナミ」を待ちきれずに、中へ入った「イザナギ」が見たものは、蛆が這い回る「イザナミ」の変わり果てた姿でした。

そしてその身体には八柱の「雷神」が纏わり付いていて、胸の部分にいたのが「火雷神」なのです。

その姿におののいて逃げる「イザナギ」を追いかけたのも、「雷神」達でした。

そんな怖い神様ですが、雷の多い上州では雷除けの神様として、また稲妻や雨をもたらす豊作の神様として祀ったのですね。

看板に、祭神は「火産霊命」(ほむすびの・みこと)とありますが、この神様の別名は「火之迦具土神」、「イザナギ」が死の直前に産んだ神様なのです。

境内社の「秋葉神」の祭神「軻遇突智命」(かぐつちの・みこと)も、同じ神様です。

もう一柱の祭神「宇気母智神」(うけもちの・かみ)は、その屍から牛馬、粟、蚕、稗、稲、麦・大豆・小豆が生まれたとされる、食べ物の神様です。

神社名に「若御子」と付いている意味はよく分かりませんが、那波郡下ノ宮(現玉村町)の「火雷神社」から勧請したということなので、「火雷神の御子」といった意味なのでしょうか。

(なお余計なお節介ですが、「大山祇命」に「おおやまぎの・みこと」と仮名が振られていますが、「おおやまつみの・みこと」の誤りだと思います。)

社殿は質素な造りですが、駒犬の顔は迫力があります。

迫力のある風神・雷神の絵馬も奉納されています。

その並びに、「神楽殿」という額があるんですが・・・?

境内に「神楽殿跡」という看板が建っていますので、どうやら額だけ残して社殿に飾ったもののようです。

試しにGoogleストリートビューで見てみたら、2012年にはあったようですが、2015年には無くなっています。

社殿後ろの石碑に、こんなことが刻まれています。

| 「 | 明治十九年中宮殿ヲ建換ヘ 神樂殿幷ニ沓堂ヲ新築ス 同廿八年一月廿四日神號ヲ舊ニ復シ奉り 同月廿七日御遷宮式大祭典ヲ挙行ス」 |

| 明治丗四年一月廿七日氏子等建之 五十嵐勘衛謹書 |

|

明治十九年(1886)に建てた「神楽殿」ですから、けっこう傷んでいたのかも知れません。

上の石碑に「五十嵐勘衛謹書」とありますが、境内には、同氏の名前があちこちに見られます。

高崎五万石騒動で斬首された大総代・佐藤三喜蔵の家が移築された場所を探して、この五十嵐勘衛氏宅に辿り着いたことを懐かしく思い出しました。 → 「久々の五万石ネタ」

看板の後半に書かれている「御沓堂」です。

「おくつ」と仮名が振られてますが、正確には「御沓」(おくつ)を納めるお堂で「おくつどう」なんでしょう。

中は相当荒れていますが、草鞋や絵馬が残っています。

「馬の草鞋」に「御」を付けて「御沓」というのは、「雷神」が乗る白馬に履かせる草鞋に由来するようです。

前橋の上新田町にも「雷電神社」があるんですが、そこに謂れを書いた看板があるのを思い出しました。

7年前に尋ねてました。

社殿の手すりには、沢山の「御沓」が奉納されていました。

さて、「火雷若御子神社」に戻りましょう。

看板の最後に書かれている「石造物」というのがこれです。

ただ、この中に謎のものがありまして・・・。

お地蔵様の後ろに円い石が置いてあって、いや、置いてあると思ったら、しっかりコンクリの土台に埋めてあるんです。

何なのかなぁ、って・・・。

小さな神社でしたが、面白くって、つい長い記事になってしまいました。

【火雷若御子神社】

【上新田町雷電神社】