田村今朝吉翁銅像から参道へ下りずに、まっすぐ進んでください。

田村今朝吉翁銅像から参道へ下りずに、まっすぐ進んでください。

また石段が現われますが、ガッカリせずに上るんです。

上り切ると、不規則な形状の敷石が並ぶ石畳が続いています。

石畳はやがて、背の低い円柱と円柱の間を抜けて、巨大な唐傘を広げたような「傘堂」に至ります。

それにしても、この石畳の不規則な敷石は何なんでしょう。

それはたぶん、ここに建っていたであろう、この銅像の遺物にちがいありません。

6年前に書いた記事「観音さまを建てた人」に出てくる、「乃木希典大将」の銅像です。

ぐるっと周りを囲んでいるのが、「背の低い円柱」でしょう。

戦時供出で失った銅像は、敗戦後の占領下では再建も憚られ、しばらくは台座だけが立っていたのでしょう。

その後、「傘堂」を建てる時に取り壊した台座の用材を、石畳の敷石として使ったものと思われます。

まあしかし、それだけでもよく残してくれました。

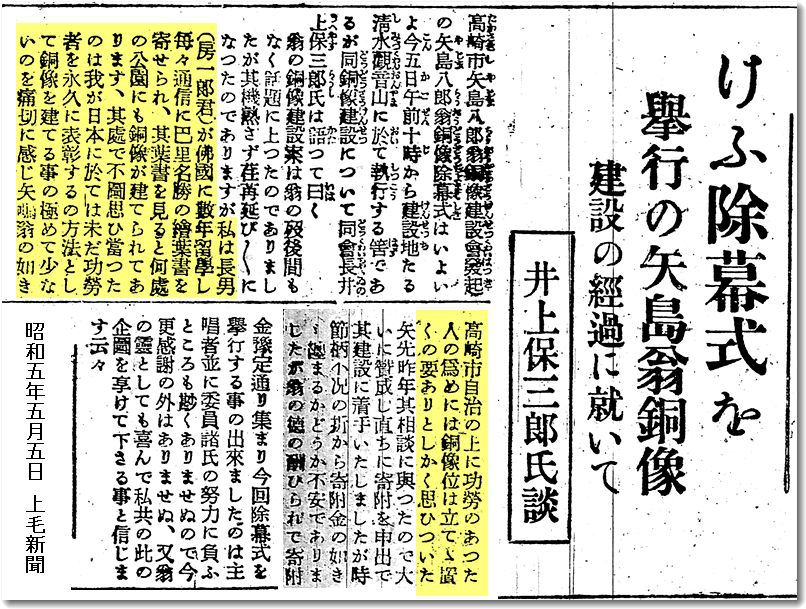

井上保三郎がこの銅像を建てようと思った最初のきっかけを、この新聞記事の中に窺うことができます。

「矢島八郎翁銅像建設記念」誌には、さらに強い思いとして述べられています。

| 「 | 私の長男は佛國巴里へ七年間餘り留學してゐましたが、滯在中に參る繪葉書を見るに、巴里の公園には仏蘭西に於ける功勞者の銅像が、實に林の如く立てられてあります。 |

| 夫れを見て私は、先進國たる佛國が功勞者を永久に表彰する方法として銅像を公園に建設する事は洵に機宜に適した事であると感ずると同時に、我國に於いても國家に功勞ありし偉人に對しては、各地の公園等へどしどし銅像を建設するが好いと、痛切に感じたのでありました。 | |

| (略) | |

| 觀音山頭も單に翁の銅像を建設せしのみに止めず、今後進んで高崎の大公園となし、高崎市に於ける功勞者は尚ほ今後から續々銅像を建設して、佛國に於ける慣習の如く、永久的表彰を實行したいと思ふて居ります。」 |

地元の人は、この小山を「銅像山」と呼んでいたそうです。

井上保三郎がもう少し長く存命であったら、また、太平洋戦争が勃発しなかったら、「銅像山」をはじめ観音山全体に偉人の銅像が立ち並んだのかも知れません。

井上保三郎の思いで植栽されたであろう桜や躑躅や楓の花木が、四季折々楽しめるよう手入れされています。

井上保三郎の思いで植栽されたであろう桜や躑躅や楓の花木が、四季折々楽しめるよう手入れされています。

「傘堂」から少し行った所が、観音様のお顔を正面から拝むことができるベストスポットです。

ほどなく「銅像山」の西端に至り、急な石段を下れば、そこはもう白衣大観音の参道坂下です。

「観音茶屋」の女将さんの、明るく元気な声が響いてきます。

ということで皆さん、ぜひ観音山へ来たら「銅像山」コースを味わってみてください。

そうそう、観音様ご参拝の帰り道は、どうぞ参道商店街を通っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。