高崎市民には、お馴染み過ぎるほどお馴染みな「高崎山龍廣寺」(龍広寺、竜広寺)です。

高崎市民には、お馴染み過ぎるほどお馴染みな「高崎山龍廣寺」(龍広寺、竜広寺)です。慶長三年(1598)に箕輪から和田の地に移ってきた井伊直政が、箕輪「龍門寺」の白菴秀関(はくあん・しゅうかん)和尚を招いて開山したお寺です。

箕輪の「龍門寺」も、天正十八年(1590)に箕輪城主となった直政が創建したお寺で、その時に野州(現栃木県)の「大中寺」から招いたのが白菴和尚だったのです。

ということで、直政が如何に白菴和尚を気に入っていたかが分かります。

そしてこれもまた有名な話ですが、直政が「和田」という地名を「高崎」と改めたのも、この白菴和尚に相談して決めたと伝わっています。

「新編高崎市史」では、「伝承」とした上で、高崎の歴史書の原典ともされる「高崎志」(寛政元年/1789/川野辺寛)の記述を、現代語に訳して紹介しています。

| 「 | 和田城跡に城が完成したとき井伊直政は、この地を松が崎という名前に改めようと思った。 |

| そこで日頃から信頼を寄せている箕輪の龍門寺の住職白菴に話した。 | |

| これを聞いた白菴は、『もっともなことではありますが、諸木には栄枯があり、物には盛衰があるのは珍しいことではありません。 殿様が、家康様の命令を受けて和田の地に城を築いたのは、権力の頂点に立った大名に出世されたからであります。そうであれば「成功高大」の意味を採って高崎と名付けた方がよいのではないでしょうか。』と話した。 |

|

| 白菴和尚の含蓄のある言葉を聞いて喜んだ直政は、直ちに和田を高崎と改めた。 | |

| そして白菴和尚が箕輪から転住した龍広寺の山号に「高崎」の二字を与え、感謝の意を表した。」 |

ところが、これと同じような話が赤坂町の「恵徳寺」にも伝わっています。

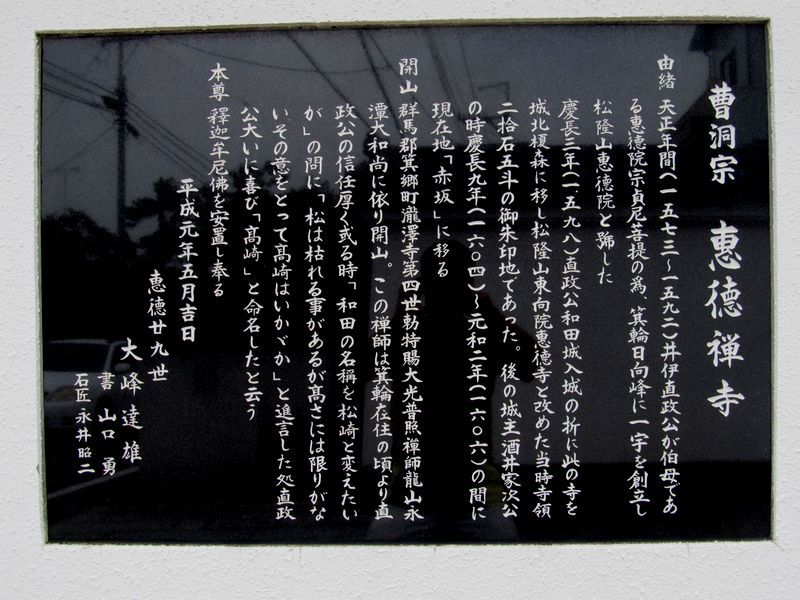

ところが、これと同じような話が赤坂町の「恵徳寺」にも伝わっています。「恵徳寺」参道入り口の築地塀には、その由来を刻んだ石板まで埋め込まれています。↓

これによると、直政が相談したのは「恵徳寺」の龍山英潭(りゅうざん・えいたん)和尚であり、「松は枯れることがあるが、高さには限りがない」から「高崎」としてはどうかと言ったとあります。

「新編高崎市史」では、「恵徳寺説」については一言も触れてませんが、「高崎志」には小さな文字で、こんな記述がされています。

| 「 | 里老ノ説ニ、恵徳寺ノ開山英潭ナリト云伝ヘタルハ蓋(けだし)誤也。今竜広寺ノ古記ニ従フ。」 |

「村の年寄りがそう言ってるだけだ。」と一蹴されちゃってて、何だか気の毒なようにも感じます。

「高崎志」にはまた、それらとは別のこんな説もあると書かれています。

| 「 | 又一説ニ、直政命を奉テ、松枝(松井田)安中和田倉賀野ノ地ヲ検スルニ決定シカタ(難)カリシ故、試ニ鷹ヲ放チ其集ン所ヲ城地ト定ムヘシトテ、一モトノ鷹ヲ放サル。 |

| 其鷹飛テ、今ノ本城ノ地ニトゝ(留)マル、因ミテ、其地ニ城(築き)テ鷹崎城ト名ツケラル。 | |

| 後、高崎ニ更(あらた)ム。」 |

しかしこの説も、取りあってもらえません。

| 「 | 和訓相近キ故也ト云リサレトモ、当時ノ記載ニ鷹ノ字ヲ用タルヲ見ス。 |

| 且其所伝(かつその伝わるところ)、村老野嫗(村の老女)ノ謬説に似タリ。 | |

| 故今不取(故に今はその説を取らず)。」 |

という訳で、高崎という地名の由来については「龍広寺説」と「恵徳寺説」、さらにはどちらにも属さぬ「鷹崎説」の三つが知られていますが、どうやら一般的には「龍広寺説」が支持されているようです。

ところで、あまり知られていないもう一つの説があるのをご存知でしょうか。

次回は、その説をご紹介することと致しましょう。

【龍広寺】

【恵徳寺の高崎命名由来石板】