今日は井野川に架かる「鎌倉橋」からスタートです。

今日は井野川に架かる「鎌倉橋」からスタートです。この橋の名になぜ「鎌倉」がつくのか、確かなことは分かりませんが、この辺の地名を「八幡原」と呼ぶのも、何となくつながりがありそうです。

峰岸勘次氏は「高崎の散歩道第三集」の中で、地元の由来話としてこのようなことを書いています。

| 「 | むかし源頼朝が東征に赴く際、病に倒れ、八幡原の※興福寺(現存していない)に身体を休ませた。 |

| そして寺のおみくじを引いたところ、『鎌倉になぞらえた土地にせよ、さすれば病は治癒するであろう。』と出た。 | |

| 頼朝は早速、この土地を調べさせたところ、烏川・井野川の合流点の八幡原が鎌倉とそっくりの地形だったことを喜び、この地形を背景とし、付近の住民に命じて神社や寺を建てさせた。 | |

| この時若宮八幡宮を勧請したところ病気平癒し、元気を取り戻して草津へ向かったと伝えられる。」 |

| ※ | 「滝川村誌」では、長福寺となっている。 |

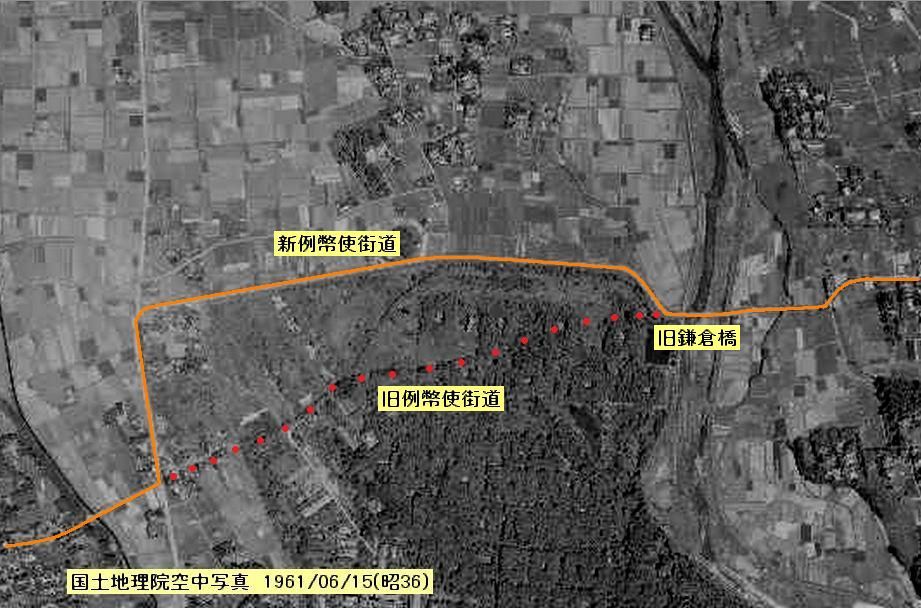

現在の「鎌倉橋」は昭和四十三年(1968)に架け替えられたもので、それ以前は旧例幣使街道に架かっていた旧「鎌倉橋」を渡っていたため、橋の前後で道は大きくカーブしていました。

しかも、急坂とあって交通事故が絶えず、地元住民の要請で新しい橋が架けられ、現在のような真っ直ぐな道となった訳です。

川向うへ回って対岸を見ると、旧「鎌倉橋」の基礎コンクリートと思しきものが確認できます。→

その幅からも昔の道の狭さが想像できますが、こちら側に残っているのが旧例幣使街道です。↓

道標が残っていなければ、ただの農道と思ってしまうでしょう。

旧「鎌倉橋」から続くこの坂を、「鎌倉坂」と呼ぶそうです。→

旧「鎌倉橋」から続くこの坂を、「鎌倉坂」と呼ぶそうです。→それほどの坂には見えませんが、きっと昔はもっと勾配が付いていたのだと思います。

二つ南にある坂の方が、それらしく見えます。

また、道祖神なんかも建っていて、よっぽど旧例幣使街道っぽいです。

写真では読めないかも知れませんが、真ん中の碑に、

写真では読めないかも知れませんが、真ん中の碑に、「此ノ道祖神ハ 耳ノ神様トシテ 年々オ仮屋造リナレド 土地改良ノ際ニ文ヲ建テ 永代ニ祀」

と書いてあります。

「鎌倉坂」に戻り旧例幣使街道を進むと、150mほどであっという間に本線と合流します。

「鎌倉坂」に戻り旧例幣使街道を進むと、150mほどであっという間に本線と合流します。源頼朝との関係もあるという「圓福寺」への寄り道は、次回ということにいたしましょう。

【鎌倉坂・道祖神】