あちこちで、風化して読めない道しるべに出合いますが、記録されていると有難いですね。

古文書で、宿場周辺の農村に課せられた「助郷」について学んでいますが、例弊使の行列が通るので人足や馬を出すように求められ、宿場や貧しい農村の人々が困窮した様子がうかがえます。

>風子さん

そうですね、読めるうちに記録しておくというのは大切なことだと思います。

古文書も、読める人がいるうちに記録しておかないとですね。

例幣使の評判はあまりよくないものが多いですね。

それでも一般庶民には神様のような存在で、例幣使が投げる御供米を病気に効くからと争って拾ったり、宿泊中の輿の下を潜ると流行り病に罹っても軽く済むなどといって、尊崇された面もあるらしいですけど。

原研の高いコンクリート塀に?

凄い探求心ですね!!

旧例幣使街道も今のうちに正確に記録を、遺す必要がありますね。

玉村宿から、柴宿周辺は、天明の大噴火の影響で、街道が、迂回していますから、

>wasada49さん

探求心というか、単なる覗き癖ですが(^_^)

そうですか、天明の大噴火が影響しているんですか。

車社会の影響もあるんでしょうね。

迷道院高崎様お早うございます。林ちゃんです。

何時も私のブログお越し下さいまして有難う御座います。

貴方のブログ開く度に私は誠に感心させられます。

其の博識振り、ブログの載せ方、何れも頭の下がる思いで敬服して居ります。

又、見せて戴きます。

迷道院高崎様 後閑林司郎

>林ちゃん

こちらこそ、いつもご覧頂きありがとうございます。

博識などと言われると、穴があったら入りたいくらいですよ。

先輩方が書き残してくれた本からの、受け売りばかりですから。

でも、それをリレーしていくことも大切なことだと思って、続けております。

これからも、よろしくお願い致します。

こんにちは。興味深く読ませて頂いております。

例幣使道の北への迂回について、「昭和三十七年(1962)から着工した「日本原子力研究所 高崎研究所」により、現在の例幣使街道は大きく迂回することになりました。」とお書きになっていらっしゃいますが、私が子供のころ(昭和30年代の初め頃)、すでに、長瀞線の近くも北に迂回していたように記憶しています。

ですので、この例幣使道の北への迂回工事の時期はもっと遡るような気がします。

綿貫町の観音山古墳の北に私の母の実家があり、父に自転車に乗せられ、よくそこを通りました。私が自転車に乗れるようになると、父と自転車を連ねて走りました。

その当時、長瀞線と例幣使道の丁字路の北東の角に自転車屋があり、その少し東には、まだ、旧火薬所への引き込み線の線路が例幣使道を横切って残っていました。例幣使道沿いの旧火薬所の塀もコンクリートの柱を太い針金でつないだようなものでしたね。このような塀は、井野川から長瀞線まで続いていました。引き込み線のが旧火薬所に入る場所には門もありました。

井野川の橋も、現在の橋よりやや下流に架かっていました。この橋の東と西は坂になっていて、今思えば、道も不自然に南に迂回していましたね。井野川に架かる橋の東西の坂は、当時はまだバラス道で自転車で登るのは大変でした。

この昔の井野川の橋と、台新田の坂を下り長瀞線を横切りまっすぐ旧火薬所に突き当たったところを結んだ線が本来の旧例幣使道だったのでしょうか。

現「量子科学技術研究開発機構」の敷地の旧例幣使道だった部分を見学させてもらいたいものです。

>鷲郎さん

コメント、ありがとうございます。

そうですか、昭和30年頃には既に迂回していましたか。

ご記憶の方が正しいんだろうと思います。

教えて頂き、ありがとうございました。

井野川に架かる「鎌倉橋」については、こちらの記事に書いています。

http://inkyo.gunmablog.net/e332624.html

また何か誤りがありましたら教えて下さい。

今後とも、よろしくお付き合いの程、お願いいたします。

私は、昭和35年の「60年安保」の時、小学校5年生でした。

小学校に上がる前は、自転車のトップチューブにつける子供用の椅子に乗せられて、あの辺りをよく通りました。

その頃はまだ、ほとんどの道路はバラス道でした。高崎市内には、ところどころに電球用の笠が付いた市電の架線まだ残っていましたね。

あっ、井野川に架かっていた古い鎌倉橋は、現在の鎌倉橋の下流で、現在の橋よりずっと低い位置に架かっていましたね。木造だったと思います。欄干などが木製だったように記憶しています。

旧火薬所の塀について、私が「コンクリートの柱を太い針金でつないだようなもの」と書いたものは、おそらく、次の「例幣使街道 寄道散歩(7)」の記事の中でお書きになっている、あのコンクリートの柱を連ねたものと同じものだったのだろうと思います。

現在、その柱が残っているあたりに引き込み線用の門があったのだろうと思いますが、そのコンクリートの柱が今でも残っていることは知りませんでした。

ただ、門の周辺以外の場所の塀は少し高い土塁の上にコンクリートの柱の塀があったように記憶しています。

そのコンクリートの柱の塀はかなり古いもののようですので、旧火薬所と原研の敷地の北の境界はおそらく変わっていないのではないかと思います。

因みに、すでに亡くなりましたが私の母は戦争中火薬所で風船爆弾の風船部分の糊付け作業をやっていて、冬は手が冷たく辛かったと話しておりました。空襲になると招集がかかったと言っていました。どういうわけか、空襲の時に避難するのでなく、逆に爆発物があるところに招集されていたのですね。

また、私の小学校5年生の時の担任の先生は、戦争中は火薬所の技官だったようです。

>鷲郎さん

小学校に上がる前のことを、よく記憶されてますね。

とても興味深いお話ばかりで、歴史の本では得ることのできない、いわゆる「オーラルヒストリー」で、とても貴重なことです。

ありがとうございました。

まだ幼児のころに病気をし怖い思いをしたり、2歳前後に大ケガをしたりしたせいか小さいころの記憶が残っています。もっと若いころは、その記憶がもっと鮮明だったんですけとね。

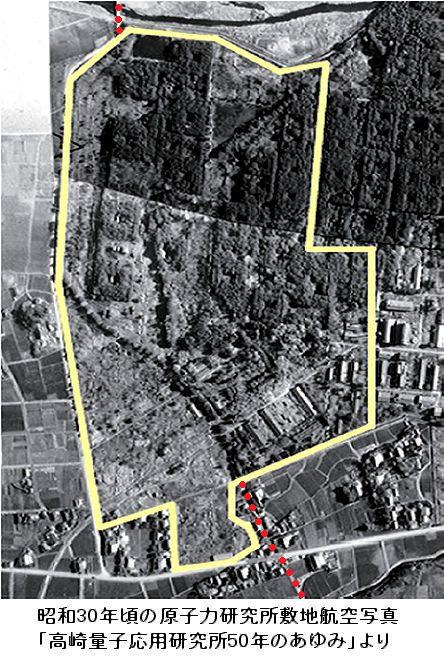

旧火薬所の「昭和三十年(1955)頃の航空写真」には、旧日光例幣使道の痕跡らしきものがうっすらと残っていますね。

話は逸れますが、昭和30年と言えば、その前年の暮れに新年の昭和30年のカレンダーを隣にあった薬局から頂き、これで昭和20年代も終わりかと子供ながら感慨にふけったのを覚えています。

その写真で、旧火薬所の敷地の北東の隅に雑木に四角形に囲われたような場所が4か所東西に並んで見えますが、これは周囲を土塁で囲み、中で爆発物を扱った作業場の跡ではないでしょうか。

同じような場所は、現在は中の建物は残っておりませんが、周囲を囲った土塁は、もう少し南、現在は公園になっているところに今でも残っていますね。

話は変わりますが、私の祖父は、曽祖父の仕事の関係で引っ越したため卒業はしておりません(東京の旧制大成中学校卒業)が、旧制高崎中学校に在籍しました。在学中は、森鴎外の小説「羽鳥千尋」の主人公羽鳥千尋と同級生でした。

また、曾祖母の実家は倉賀野宿の旧脇本陣です。曾祖母の実弟は、大審院判事や専修大学総長を務めた人です。

そんなことで、旧日光例幣使道の記事は、非常に興味深く読ませて頂きました。もっと早くに迷道院高崎さんのブログを知ることができればよかったと思っています。

>鷲郎さん

嬉しいコメント、ありがとうございます。

倉賀野の旧脇本陣というと、通称・須賀喜さんの方でしょうか。

須賀喜三郎さんが、たしか法学博士で、専修大学の総長さんでしたね。

脇本陣の建物も昔の風情を残しつつ、きれいにリフォームされましたね。

その工事をしている時に、ちょこっと中を見せて頂く機会がありました。

これも、ご縁ですね。

迷道院高崎さん、よく研究されていらっしゃいますね。喜三郎氏のことまでご存じとは。

曾祖母の父親は、最後に喜太郎を名乗った人です。

曾祖母の弟は、喜三郎です。九品寺にある墓所の墓碑には、正三位勲二等とあります。

私も、昭和30年代に、父に連れられ何度か須賀家に伺ったのですが、大きな家で何か畏れ多くて中に入れず毎回外で待っていました現在見ればそれほどではないのですが、当時は敷居もすごく高く感じたんですよ。今思えば残念なことをしたと思うのですが・・。

体が弱いおばあちゃんが臥せっているとのことで父が時々ご機嫌伺いに行っておりました。恐らくそのおばあちゃんが、喜三郎さんの奥様だったのではないかと思っています。

父は、早くに親を亡くし、自分が死ぬと孫(私の曾祖母から見ると、父は孫ですね)が天涯孤独になってしまうと心配した曾祖母は、孫の事を弟の喜三郎さんとそのお嫁さんに託したのだと思います。その後、父も須賀家には随分世話になったのだと思います。

そのため父は、世話になった喜三郎さんの奥さんのところに時々ご機嫌伺いに行っていたのだと思います。

細かいことをあまり話さない父でしたので詳しいことは聞かずじまいになってしまいましたので想像ですが。

曾祖母は、父の復員を待たずに昭和20年の5月に亡くなっています。

須賀家の墓碑によると、曾祖母の父親最後の喜太郎氏と父がご機嫌伺いに伺っていた喜三郎氏の奥さんはともに藤岡の堀越家の出とあります。そちらには、旧日本海軍零式艦上戦闘機の設計主務だった堀越二郎氏がいます。

>鷲郎さん

そうでしたか。

著名な方々とつながっていらっしゃるんですね。

やはり名家の方は名家の方と婚姻するから、自然とそうなるんでしょうね。

いつも興味深いお話をありがとうございます。

台新田の交差点から下り坂になります。

台新田の交差点から下り坂になります。 坂を下りきると、いい風景が左手に広がっています。「紺屋屋敷」があったという高台の土地、藍染に利用したという粕川の流れです。

坂を下りきると、いい風景が左手に広がっています。「紺屋屋敷」があったという高台の土地、藍染に利用したという粕川の流れです。

←まだ原子力研究所の建物が建つ前、昭和三十年(1955)頃の航空写真には、旧例幣使街道の痕跡が見えます。

←まだ原子力研究所の建物が建つ前、昭和三十年(1955)頃の航空写真には、旧例幣使街道の痕跡が見えます。

塀によじ登って覗いてみましたが、それを拒むような高藪が見えただけでした。

塀によじ登って覗いてみましたが、それを拒むような高藪が見えただけでした。

長細い道標の方は、風化して読めない文字があります。

長細い道標の方は、風化して読めない文字があります。 道しるべに従って北・まへばし方向に進むと、すぐに前橋藤岡線に出ます。

道しるべに従って北・まへばし方向に進むと、すぐに前橋藤岡線に出ます。