みなさま、明けましておめでとうございます。

今年最初の記事は、少し長いです。

休み休み、ゆっくりとご覧くださいませ。

高崎市新後閑町(しごかまち)にある荘厳寺(しょうごんじ)に、昨年(平成25年)10月、立派なお堂が完成しました。

高崎市新後閑町(しごかまち)にある荘厳寺(しょうごんじ)に、昨年(平成25年)10月、立派なお堂が完成しました。

このお堂に祀られているお地蔵様には、新聞に書かれているような悲しい物語があります。

3年前の「隠居の思ひつ記」でも、そのお話しを書かせて頂いたことがあります。

その頃、ここは駐車場でした。

その頃、ここは駐車場でした。

その時、気になるものを見つけました。

写真を拡大すると分かると思いますが、前方のブロック塀の所に石碑のようなものが2つあったのです。

それに刻まれていたものを見て、荘厳寺のご住職にお尋ねしています。

過去記事→ ◇「鎌倉街道探訪記(11)」

そこに新しい「真如堂」が建ち、埋まっていると言われた「横澤先生」の大きな顕彰碑はどうなったのか、心配になりました。

「真如堂」の下に埋まってるのでしょうか、それとも掘り出して処分されてしまったのでしょうか。

再び、ご住職を訪ねました。

ご住職「いや、碑はまだ埋まっていますよ。真如堂の下ではなくて、後ろですから。」

いやー、ホッとしました。

実は「鎌倉街道探訪記(11)」の記事を見て、「横澤友壽先生頌徳碑」の写真を見つけて送って下さった方がいたのです。

過去記事→ ◇「情報ありがとうございます!」

そして「横澤友壽」氏という人物について、コメントを寄せて下さった方も出てきました。

文面からしてお身内の方ではないかと推察するのですが、連絡先も分からず、それ以上のお話を聞く事は出来ませんでした。

それからもずっと気になっていた「横澤友壽」氏でしたが、最近「高崎の絹遺跡」シリーズを始めて、「横澤友壽先生頌徳碑」の埋まっているここも、まさに絹遺跡なのではないかと、もう一度追跡してみることにしたのです。

しかし、どの本を見ても、誰に聞いても、「横澤友壽」氏には辿り着きませんでした。

ある日、これで分からなかったらもう諦めようという思いで、友壽氏出身地と目される真田町(現上田市)の真田図書館に電話してみました。

そこで紹介された真田地域教育事務所に、メールを差し上げてお尋ねしたところ、数日後、このようなご返事をいただきました。

やはり真田町でも分からないのかとガッカリしましたが、いろいろと手を尽くして頂いたことや丁寧な文面に誠意を感じ、最早これまでと諦める決心がつきました。

ところが、それから1カ月後の12月18日、一通のメールを受信して嬉しさに震えました。

あの後も、ずっと調べていて下さったのですね。

お名前を出しても差し支えないでしょう。

上田市教育委員会真田地域教育事務所の、木嶋幸男主査です。

見ず知らずの者の唐突な質問にもかかわらず、時間をかけて調査して頂いたご厚意に、深く感謝申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

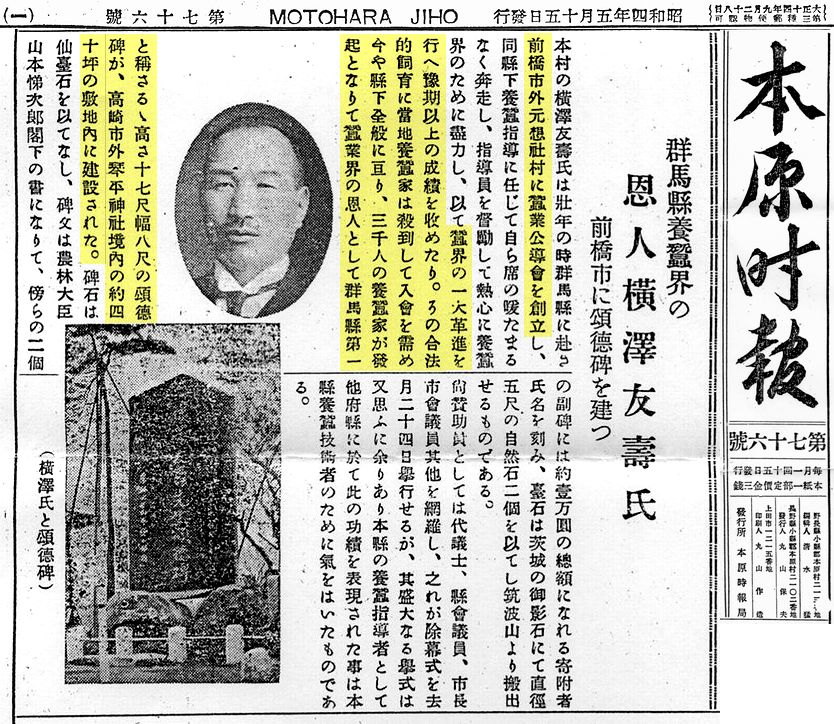

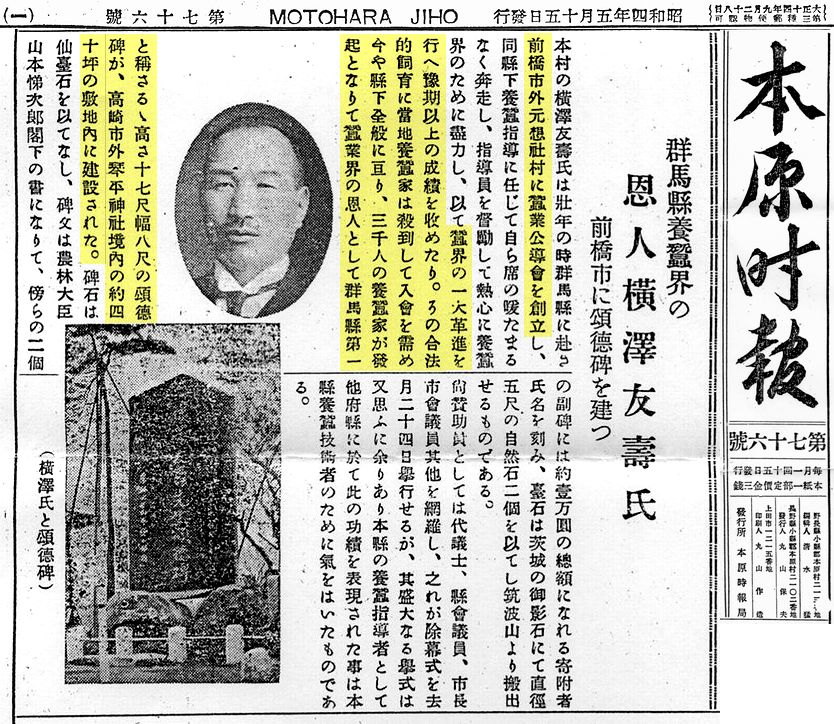

←これが、送って頂いた「本原時報」のコピーです。

←これが、送って頂いた「本原時報」のコピーです。

これにより、「横澤友壽」氏の風貌が明らかになり、前橋市元総社村に「蚕業公導会」を設立して養蚕の指導を行っていたということが分かりました。

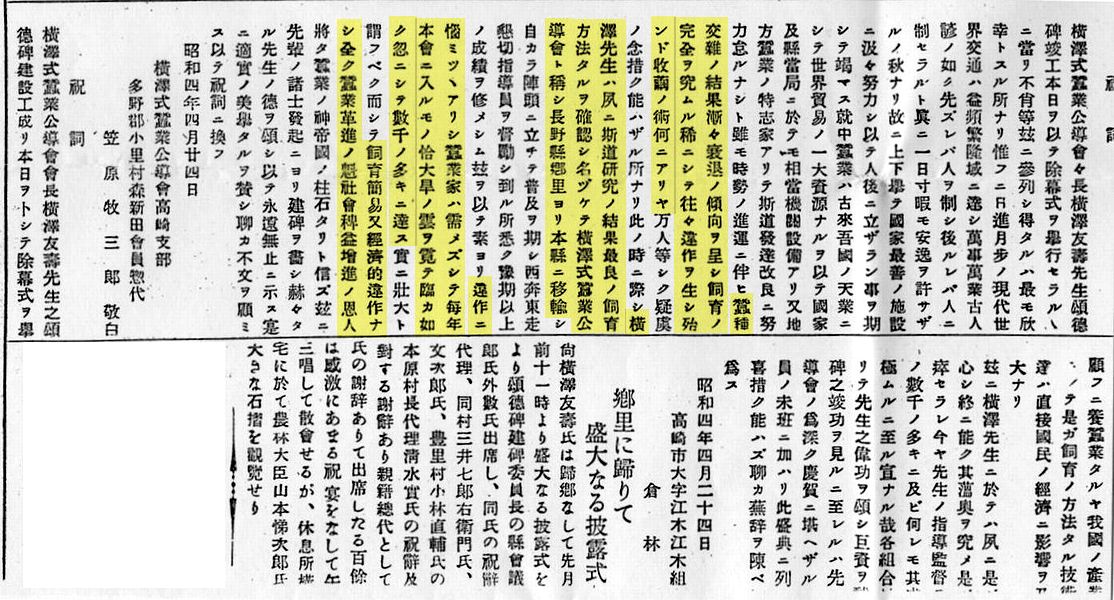

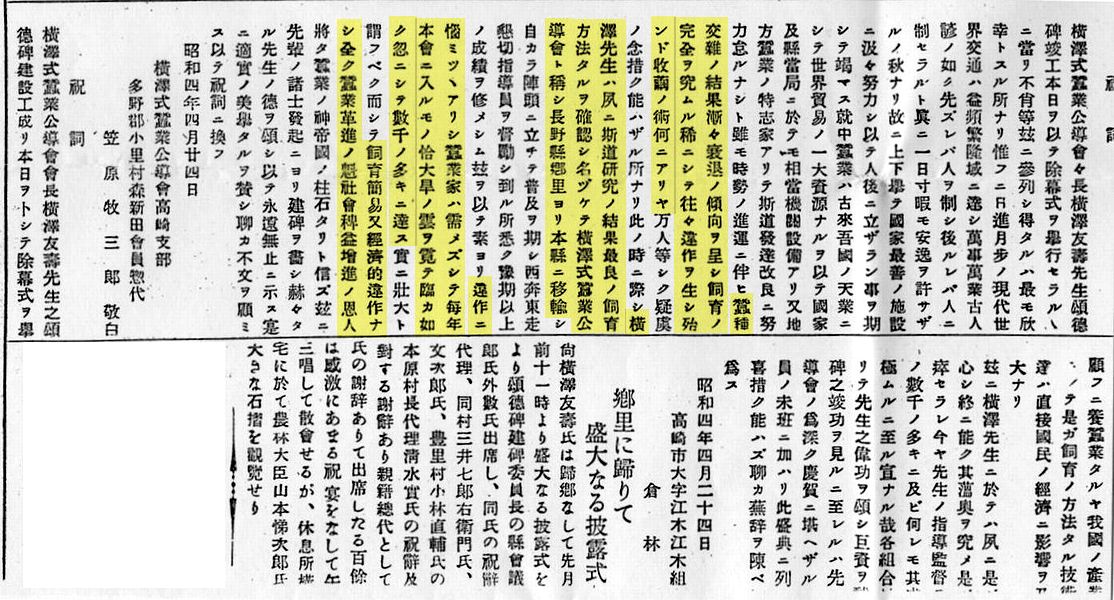

さらに祝辞から、「横澤式蚕業公導会高崎支部」というのがあったことも分かります。↓

多野郡小里村(小野村?)森新田(現藤岡市)の、会員総代・笠原牧三郎氏の祝辞を読むと、

などが分かります。

おかげさまで、「横澤友壽」氏のことがずいぶん分かってきました。

その反面、素朴な疑問の闇はますます深くなります。

「横澤友壽先生頌徳碑」は、この下に眠っています。

「横澤友壽先生頌徳碑」は、この下に眠っています。

いつの日か、「横澤友壽」氏の功績が再び顕彰され、眠っている「頌徳碑」が掘り出されて再建されることを願っております。

追跡は、まだまだ続けなければいけないようです。

今年最初の記事は、少し長いです。

休み休み、ゆっくりとご覧くださいませ。

高崎市新後閑町(しごかまち)にある荘厳寺(しょうごんじ)に、昨年(平成25年)10月、立派なお堂が完成しました。

高崎市新後閑町(しごかまち)にある荘厳寺(しょうごんじ)に、昨年(平成25年)10月、立派なお堂が完成しました。

このお堂に祀られているお地蔵様には、新聞に書かれているような悲しい物語があります。

3年前の「隠居の思ひつ記」でも、そのお話しを書かせて頂いたことがあります。

その頃、ここは駐車場でした。

その頃、ここは駐車場でした。その時、気になるものを見つけました。

写真を拡大すると分かると思いますが、前方のブロック塀の所に石碑のようなものが2つあったのです。

それに刻まれていたものを見て、荘厳寺のご住職にお尋ねしています。

過去記事→ ◇「鎌倉街道探訪記(11)」

そこに新しい「真如堂」が建ち、埋まっていると言われた「横澤先生」の大きな顕彰碑はどうなったのか、心配になりました。

「真如堂」の下に埋まってるのでしょうか、それとも掘り出して処分されてしまったのでしょうか。

再び、ご住職を訪ねました。

ご住職「いや、碑はまだ埋まっていますよ。真如堂の下ではなくて、後ろですから。」

いやー、ホッとしました。

実は「鎌倉街道探訪記(11)」の記事を見て、「横澤友壽先生頌徳碑」の写真を見つけて送って下さった方がいたのです。

過去記事→ ◇「情報ありがとうございます!」

そして「横澤友壽」氏という人物について、コメントを寄せて下さった方も出てきました。

| 「 | 横澤友寿は大正時代から昭和の初めまで 養蚕教師として活躍しました。 |

| 横澤式蚕業こうどう育といいます。蚕が病気にならないように育てます。 蚕は脱皮のときに病気になりやすいのです。 |

|

| 高崎と前橋を中心に指導しました。 まゆの収量があがって喜んだ群馬のひとたちがお金を出し合って碑を建ててくれました。 |

|

| 農林大臣山本貞次郎が称徳碑の文字を書いてくれました。佐渡の出身の大臣です。 養蚕の神様といわれていました。 |

|

| お寺から真田町に碑をひきとってくれという話がありましたが、碑をおく場所がなく、ひきとることができませんでした。 碑の除幕式の写真を見たことがあります。 そのときの二人の娘もすでに故人です。」 |

|

| Posted by くるみ at 2011年12月16日 19:20 |

文面からしてお身内の方ではないかと推察するのですが、連絡先も分からず、それ以上のお話を聞く事は出来ませんでした。

それからもずっと気になっていた「横澤友壽」氏でしたが、最近「高崎の絹遺跡」シリーズを始めて、「横澤友壽先生頌徳碑」の埋まっているここも、まさに絹遺跡なのではないかと、もう一度追跡してみることにしたのです。

しかし、どの本を見ても、誰に聞いても、「横澤友壽」氏には辿り着きませんでした。

ある日、これで分からなかったらもう諦めようという思いで、友壽氏出身地と目される真田町(現上田市)の真田図書館に電話してみました。

そこで紹介された真田地域教育事務所に、メールを差し上げてお尋ねしたところ、数日後、このようなご返事をいただきました。

| 「 | お問合せ頂いた横澤友寿氏の件ですが、地元の図書館で文献(文献名「蚕都上田を支えた人びと・上田小県近現代史研究会」「蚕にみる明治維新渋沢栄一と養蚕教師」「真田町誌」「長村史」「群馬県蚕糸業史 上下」)を調べたり、地域の近現代史を研究している先生2人ほどに問合せてみましたが、横澤友寿氏の名前にはいきつきませんでした。 |

| あと手がかりとして、もし横澤氏が真田出身であるとすれば、小県蚕業学校(現・長野県立上田東高等学校)の卒業の可能性がありますので、その関係の資料をあたる方法が考えられます。 | |

| 結果、何もお役に立てず申し訳ありません。

貴方様のご活躍をお祈り申し上げます。」 |

やはり真田町でも分からないのかとガッカリしましたが、いろいろと手を尽くして頂いたことや丁寧な文面に誠意を感じ、最早これまでと諦める決心がつきました。

ところが、それから1カ月後の12月18日、一通のメールを受信して嬉しさに震えました。

| 「 | 先般お問合せ頂いた横澤友寿氏の件ですが、新しい発見がありましたのでお知らせいたします。 |

| 真田図書館所蔵の資料「本原時報」(旧本原村時代の時報)に記事がありました。昭和4年5月15日付の76号の中に「群馬県養蚕会の恩人横澤友寿氏前橋市に 頌徳碑建つ」となっており説明文が掲載されております。 | |

| これで横澤友寿氏が確かに真田町(昭和33年本原村、長村、傍陽村が合併 して真田町となる、平成18年に真田町は上田市と合併しています)出身であることがわかりました。 | |

| 本日「本原時報」のコピーを郵送しましたのでご確認頂ければと思います。 碑文は、欠けている部分がありますのでご了承ください。 | |

| 少しはお役にたてそうで良かったです。」 |

あの後も、ずっと調べていて下さったのですね。

お名前を出しても差し支えないでしょう。

上田市教育委員会真田地域教育事務所の、木嶋幸男主査です。

見ず知らずの者の唐突な質問にもかかわらず、時間をかけて調査して頂いたご厚意に、深く感謝申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

←これが、送って頂いた「本原時報」のコピーです。

←これが、送って頂いた「本原時報」のコピーです。これにより、「横澤友壽」氏の風貌が明らかになり、前橋市元総社村に「蚕業公導会」を設立して養蚕の指導を行っていたということが分かりました。

さらに祝辞から、「横澤式蚕業公導会高崎支部」というのがあったことも分かります。↓

多野郡小里村(小野村?)森新田(現藤岡市)の、会員総代・笠原牧三郎氏の祝辞を読むと、

| ・ | 当時は蚕種が交雑してしまい、ほとんど収繭をする術がなく困っていたこと。 |

| ・ | 横澤式の飼育方法は、簡便かつ経済的で全く失敗することがなかったこと。 |

| ・ | その実績から自然に入会者が増え、数千人という規模になったこと。 |

おかげさまで、「横澤友壽」氏のことがずいぶん分かってきました。

その反面、素朴な疑問の闇はますます深くなります。

| ・ | それほど大きな功績のあった人や技術が、なぜ群馬県の養蚕史に記されていないのか、なぜ養蚕関係の知識人がその名を知らないと言うのか。 |

| ・ | 「公導会」は前橋の元総社にあったのに、なぜ頌徳碑は地元の総社神社でなく高崎の荘厳寺に建てられたのか。 |

「横澤友壽先生頌徳碑」は、この下に眠っています。

「横澤友壽先生頌徳碑」は、この下に眠っています。いつの日か、「横澤友壽」氏の功績が再び顕彰され、眠っている「頌徳碑」が掘り出されて再建されることを願っております。

追跡は、まだまだ続けなければいけないようです。

【「横澤友壽先生頌徳碑」の埋まっている場所】