君が代橋の複雑な立体交差のすぐ南左手に、公園とも運動場とも見える広い空き地があります。

君が代橋の複雑な立体交差のすぐ南左手に、公園とも運動場とも見える広い空き地があります。この空地も、「高崎の絹遺跡」の一つです。

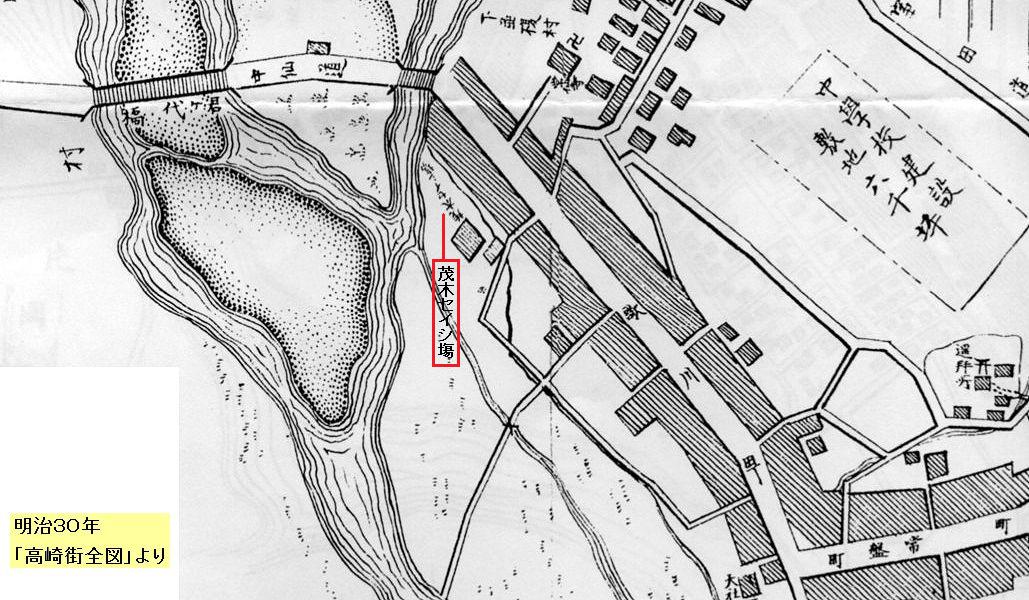

明治三十年(1897)の地図を見ると、ここは「茂木セイシ塲」と記されています。

明治三十年(1897)の地図を見ると、ここは「茂木セイシ塲」と記されています。あの、茂木惣兵衛の一族が経営していた製糸所だったんです。

新編高崎市史によると、茂木惣兵衛が「茂木製糸所」の経営を一手に引き受けたのは明治三十一年(1898)となっていますが、初代惣兵衛は明治二十七年(1894)に他界していますので、二代目惣兵衛の時でしょう。

新編高崎市史によると、茂木惣兵衛が「茂木製糸所」の経営を一手に引き受けたのは明治三十一年(1898)となっていますが、初代惣兵衛は明治二十七年(1894)に他界していますので、二代目惣兵衛の時でしょう。実は「茂木製糸所」以前にも、ここには製糸所があったのです。

明治十二年(1879)、ここに高崎での草分けともいえる製糸所「厚生社」というのが開設されています。

「厚生社」は、旧高崎藩士族の授産会社として発足します。

初代社長は、後に上毛自由民権運動の中心的活動家となる伊賀我何人(いが・わなと)25歳です。

烏川の水を利用した水車動力の製糸器械を使う工場で、創業当時の女工は50人だったそうです。

しかし、経営に不慣れな士族の会社ということもあってか、当初からその経営は芳しくなく、間もなく破産してしまいます。

その製糸所を、明治十九年(1886)茂木惣兵衛※が、地元商人の橋本清七、絹川嘉平二らと共に「旭社」として再出発させます。

| ※ | これが初代惣兵衛なのか、二代目惣兵衛なのかは、はっきりしません。初代惣兵衛は明治十六年(1883年)に茂木保平を名乗り保平家を新たに興し、甥の保次郎に惣兵衛家を譲っています(Wikipedia)ので、二代目かも知れません。 |

「旭社」は共同経営ではありましたが、実権を握っていたのは茂木惣兵衛だったようです。

再出発して10年後となる明治二十九年(1896)には製糸の器械化も進め、釜数250で年間製糸高14,063斤という生産高は、官営の富岡製糸場はさておき、民間の製糸所としては県下でトップレベルでした。

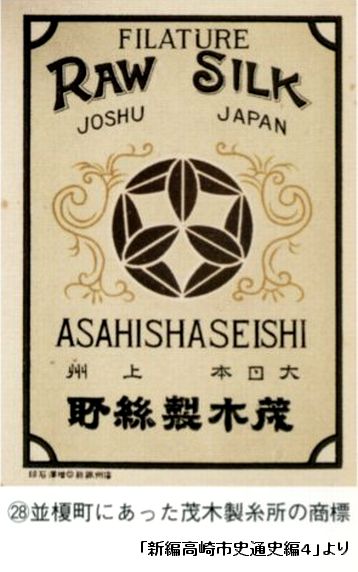

「旭社」が「茂木製糸所」となってからはさらに規模が拡大し、釜数400を誇る大製糸工場となります。

「旭社」が「茂木製糸所」となってからはさらに規模が拡大し、釜数400を誇る大製糸工場となります。しかし、第一次世界大戦後の不況の波は、高崎の製糸工場各社を飲み込み、「茂木製糸所」もその波を避ける事は出来ませんでした。

さしもの茂木家も、大正九年(1920)三代目惣兵衛の時に破産し、経営していた銀行など関連会社も連鎖倒産してしまったのです。

この年、「茂木製糸所」は、信州諏訪の「丸万製絲」の手に渡り、「丸万製絲高崎工場」となって操業を続けます。

この年、「茂木製糸所」は、信州諏訪の「丸万製絲」の手に渡り、「丸万製絲高崎工場」となって操業を続けます。しかし、それもつかの間、昭和八年(1933)秋の糸価暴落によって、「丸万製絲」も繭代金不払いと県税・市税滞納を起こし、翌年競売に付されることとなります。

その「丸万製絲」跡地を購入したのが、隣接していた小島鉄工所でした。

当初、鉄工所として拡張するつもりで改修を進めていたのですが、戦争に敗けて賠償工場に指定されたことで計画を変更し、旧「丸万製絲」を「高崎製絲」(高崎製糸)と改称して、製糸事業が再開されることとなったのです。

当初、鉄工所として拡張するつもりで改修を進めていたのですが、戦争に敗けて賠償工場に指定されたことで計画を変更し、旧「丸万製絲」を「高崎製絲」(高崎製糸)と改称して、製糸事業が再開されることとなったのです。 昭和初期に撮影されたという航空写真に、「高崎製絲」の高い煙突と工場建屋が写っていました。

昭和初期に撮影されたという航空写真に、「高崎製絲」の高い煙突と工場建屋が写っていました。「高崎製絲」の工場が解体されて空き地になったのは、つい10年ほど前だったそうです。

昭和四十七年(1972)発行の「高崎市産業総覧」によると、従業員200名の内、女性が170名とあります。

かつては、地方から出てくる女性従業員のために、工場内に女子寮もあったのだそうです。

近くのお米屋さんには、脚気予防のために麦を混ぜた白米の注文が沢山あって、よいお得意さんだったということです。

この空地にも、「高崎の絹遺跡」としての、充分な歴史があるのではないでしょうか。

(参考図書:「新編高崎市史 通史編4」「高崎の産業と経済の歴史」)

【茂木製糸所跡地】