今日は「八重の桜と小栗の椿」をちょっとお休みして、代わりに「惣兵衛(そうべえ)の梅」のお話しをいたします。

先週、ちょいと熱海へ行ってきまして。

先週、ちょいと熱海へ行ってきまして。

今年は梅の開花が1週間ほど遅れていると聞いて、人混みの苦手な迷道院は、あえて梅まつりの終わった「熱海梅園」へ。

狙いどおり人はまばらでよかったのですが、梅の花もまばらになっていて、開花は遅れても帳尻をちゃんと合わせるところは、さすが自然の営みです。

という訳で、満開の梅は熱海市のHPでご覧ください。

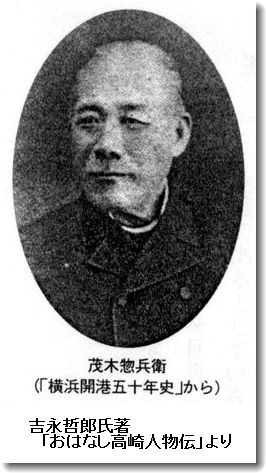

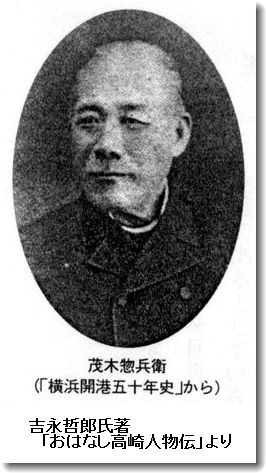

1万坪強の敷地に58種464本の梅の木があるという「熱海梅園」ですが、この梅園の造成に大きな力を尽くしたのは、茂木惣兵衛という高崎出身の人物なんです。

惣兵衛さんには、以前、「和風図書館と茂木銀行」にご登場頂いたことがあります。

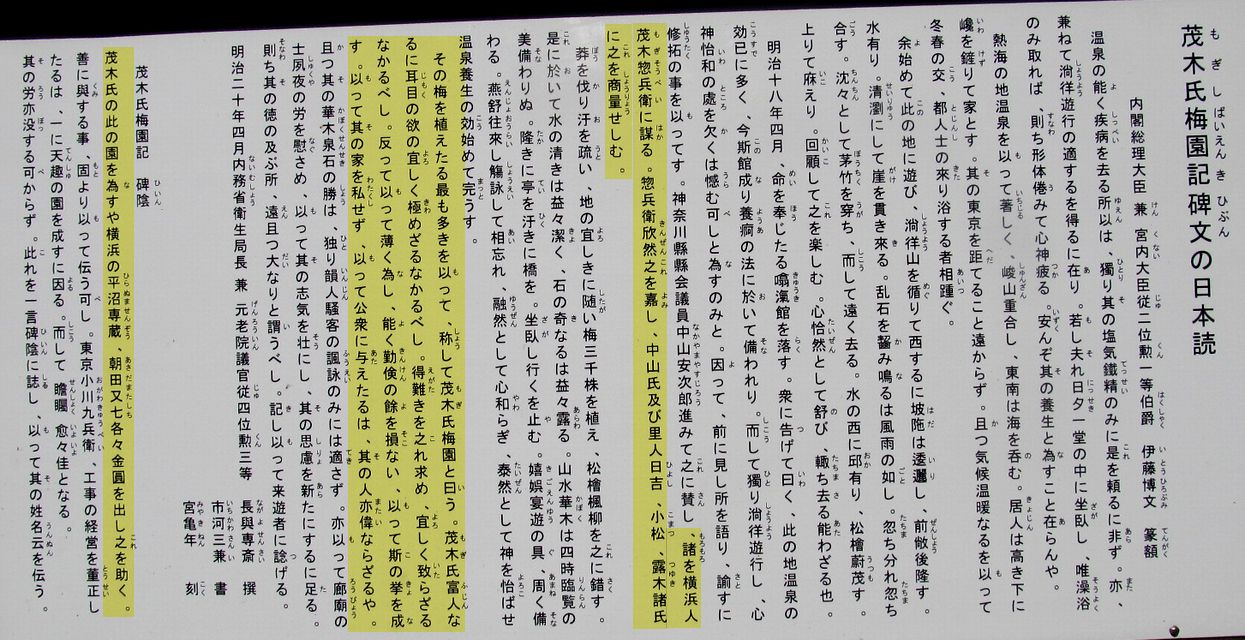

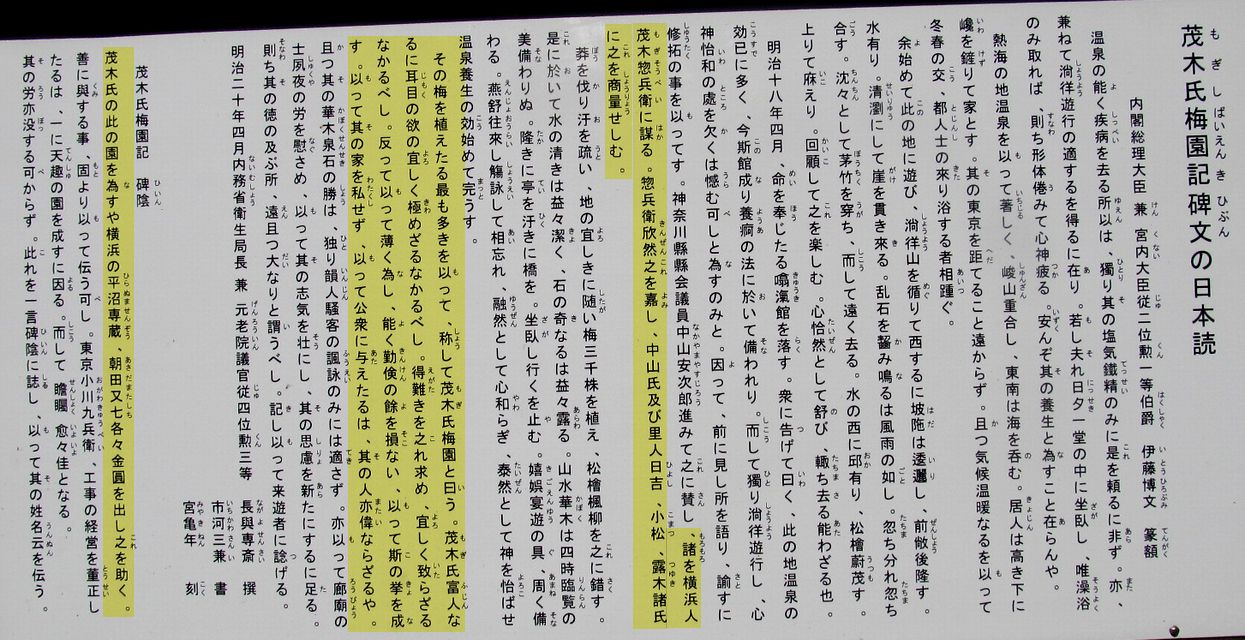

で、園内にはこーんな大きな石碑に、「茂木氏梅園記」と刻まれています。→

で、園内にはこーんな大きな石碑に、「茂木氏梅園記」と刻まれています。→

漢文で刻まれた碑の傍らには、これまた大きな看板に、振り仮名つきで読み下し文を書かれていますが、これすらちょっと難しくて。

ま、適当に拾い読みしてみましょう。

内務省衛生局長だった長與専斎(ながよ・せんさい)という人が、

「温泉が病気によく効くのは、その成分のせいだけではなく、適度な運動をするからだ。一日中室内に居て温泉に入っていても、養生にはならない。政府の命を受け『噏滊館 ※(きゅうきかん)』を造ったが、散策して心が和むような場所を持ってないのが残念だ。以前いい場所を見つけたのでそこを造成したいものだが。」と、語ったというのです。

それを聞いた神奈川の中山保次郎という県会議員が、横浜の茂木惣兵衛に話を持ちかけたところ、惣兵衛は喜んでこれに応じ、地元の人と相談して造成を進めたということです。

碑文は続けて、

「茂木氏が最も多くの梅を植えたので、『茂木氏梅園』と称された。

茂木氏は富豪であるが、欲を極めるようなこともなく、かえって私財を投じてこの事業を成し、しかも私することなく公衆に開放するとは、実に偉大な人物である。」

と称賛しています。

惣兵衛さんは、文政十年(1827)高崎の質商・大黒屋茂木惣七の長男として生まれました。

惣兵衛さんは、文政十年(1827)高崎の質商・大黒屋茂木惣七の長男として生まれました。

幼名は惣次郎といいましたが、天保八年(1837)十歳で新田郡太田の太物商・今井仙七の店に奉公し、後に抜擢されて支配人となり惣兵衛と改称しています。

嘉永五年(1852)二十六歳の時、桐生の絹物商・新井長兵衛家に養嗣子として入り、生糸や絹の販路拡大に商才を発揮しますが、嘉永七年(1854)に新井家を出て高崎に帰り、茂木姓に戻ります。

安政六年(1859)開港となった横浜に、惣兵衛は出ていきます。

武蔵国児玉郡出身の野沢庄三郎が開いた雑貨貿易店「野沢屋」で働きますが、文久元年(1861)庄三郎が病没した後の「野沢屋」を惣兵衛が引き継ぎ、横浜随一の生糸貿易商となっていきます。

明治期に入ってからの銀行業については、「和風図書館と茂木銀行」に書いた通りです。

明治二十年(1887)の全国高額所得者一覧によると、華族を除けば、彼の岩崎弥太郎の子・久弥、渋沢栄一、住友財閥の吉左衛門、鴻池財閥の善右衛門に次いで、堂々第5位に茂木惣兵衛がランクインしています。

「熱海梅園」が造成されたのは明治十九年(1886)ですから、まさに功成り名を遂げた時期だった訳です。

そんな大富豪・茂木惣兵衛の、篤志家としての人柄を顕わすエピソードが残されています。

惣兵衛さんは、横浜の学校設立や道路・堤防の修繕改築、上水道開通、救貧事業などに多額の寄付を行っていますが、そういう表立った行為とは別に、夜には枕元に火消しの法被を用意し、火事となると懐中に百円札を入れて現場に駆け付け、焼け出された者にそっと金を渡したといいます。

惣兵衛さんは明治二十七年(1894)享年66歳で他界しますが、葬儀は遺言により贈花・贈物を謝絶して質素に行われました。

葬儀を質素にした代わりに、近隣村々の貧民5000人に対して、施米料各50銭を寄付しているのです。

今度熱海へお出でになる機会がありましたら、ぜひ「熱海梅園」をお訪ねください。

そして、気骨ある高崎人・茂木惣兵衛のことを思い出してください。

先週、ちょいと熱海へ行ってきまして。

先週、ちょいと熱海へ行ってきまして。今年は梅の開花が1週間ほど遅れていると聞いて、人混みの苦手な迷道院は、あえて梅まつりの終わった「熱海梅園」へ。

狙いどおり人はまばらでよかったのですが、梅の花もまばらになっていて、開花は遅れても帳尻をちゃんと合わせるところは、さすが自然の営みです。

という訳で、満開の梅は熱海市のHPでご覧ください。

1万坪強の敷地に58種464本の梅の木があるという「熱海梅園」ですが、この梅園の造成に大きな力を尽くしたのは、茂木惣兵衛という高崎出身の人物なんです。

惣兵衛さんには、以前、「和風図書館と茂木銀行」にご登場頂いたことがあります。

で、園内にはこーんな大きな石碑に、「茂木氏梅園記」と刻まれています。→

で、園内にはこーんな大きな石碑に、「茂木氏梅園記」と刻まれています。→漢文で刻まれた碑の傍らには、これまた大きな看板に、振り仮名つきで読み下し文を書かれていますが、これすらちょっと難しくて。

↓

ま、適当に拾い読みしてみましょう。

内務省衛生局長だった長與専斎(ながよ・せんさい)という人が、

「温泉が病気によく効くのは、その成分のせいだけではなく、適度な運動をするからだ。一日中室内に居て温泉に入っていても、養生にはならない。政府の命を受け『噏滊館 ※(きゅうきかん)』を造ったが、散策して心が和むような場所を持ってないのが残念だ。以前いい場所を見つけたのでそこを造成したいものだが。」と、語ったというのです。

| ※ | 右大臣・岩倉具視がヨーロッパ式の温泉医学療法を取り入れようとして建設した、日本初の温泉療養施設。現在のニューフジヤホテル別館アネックスの所にあった。 |

それを聞いた神奈川の中山保次郎という県会議員が、横浜の茂木惣兵衛に話を持ちかけたところ、惣兵衛は喜んでこれに応じ、地元の人と相談して造成を進めたということです。

碑文は続けて、

「茂木氏が最も多くの梅を植えたので、『茂木氏梅園』と称された。

茂木氏は富豪であるが、欲を極めるようなこともなく、かえって私財を投じてこの事業を成し、しかも私することなく公衆に開放するとは、実に偉大な人物である。」

と称賛しています。

惣兵衛さんは、文政十年(1827)高崎の質商・大黒屋茂木惣七の長男として生まれました。

惣兵衛さんは、文政十年(1827)高崎の質商・大黒屋茂木惣七の長男として生まれました。幼名は惣次郎といいましたが、天保八年(1837)十歳で新田郡太田の太物商・今井仙七の店に奉公し、後に抜擢されて支配人となり惣兵衛と改称しています。

嘉永五年(1852)二十六歳の時、桐生の絹物商・新井長兵衛家に養嗣子として入り、生糸や絹の販路拡大に商才を発揮しますが、嘉永七年(1854)に新井家を出て高崎に帰り、茂木姓に戻ります。

安政六年(1859)開港となった横浜に、惣兵衛は出ていきます。

武蔵国児玉郡出身の野沢庄三郎が開いた雑貨貿易店「野沢屋」で働きますが、文久元年(1861)庄三郎が病没した後の「野沢屋」を惣兵衛が引き継ぎ、横浜随一の生糸貿易商となっていきます。

明治期に入ってからの銀行業については、「和風図書館と茂木銀行」に書いた通りです。

明治二十年(1887)の全国高額所得者一覧によると、華族を除けば、彼の岩崎弥太郎の子・久弥、渋沢栄一、住友財閥の吉左衛門、鴻池財閥の善右衛門に次いで、堂々第5位に茂木惣兵衛がランクインしています。

「熱海梅園」が造成されたのは明治十九年(1886)ですから、まさに功成り名を遂げた時期だった訳です。

そんな大富豪・茂木惣兵衛の、篤志家としての人柄を顕わすエピソードが残されています。

惣兵衛さんは、横浜の学校設立や道路・堤防の修繕改築、上水道開通、救貧事業などに多額の寄付を行っていますが、そういう表立った行為とは別に、夜には枕元に火消しの法被を用意し、火事となると懐中に百円札を入れて現場に駆け付け、焼け出された者にそっと金を渡したといいます。

惣兵衛さんは明治二十七年(1894)享年66歳で他界しますが、葬儀は遺言により贈花・贈物を謝絶して質素に行われました。

葬儀を質素にした代わりに、近隣村々の貧民5000人に対して、施米料各50銭を寄付しているのです。

今度熱海へお出でになる機会がありましたら、ぜひ「熱海梅園」をお訪ねください。

そして、気骨ある高崎人・茂木惣兵衛のことを思い出してください。

(参考図書:横浜開港資料館編「横浜商人とその時代」)