金治郎の良き理解者であり支援者であった大久保忠真の居城、小田原城です。

金治郎の良き理解者であり支援者であった大久保忠真の居城、小田原城です。高崎城と同じく、明治維新後、城内の建造物はほとんど取り壊されました。

しかし、明治四十二年(1909)二の丸平櫓の修築工事が行われたのを機に次々と復元工事が行われ、昭和三十五年(1960)ついに、RC構造ではありますが天守閣の復元を成し遂げます。

その後も、昭和四十六年(1971)に常盤木(ときわぎ)門、平成九年(1997)銅(あかがね)門、平成二十一年(2009)には馬出(うまだし)門と、実に二の丸平櫓修築から100年の歳月をかけて復元をしています。

羨ましい限りであります。

その間、城内にあった行政施設は城外に移転していきますが、趣のある建物はそのまま残して利用しています。

|  |

| 観光案内所 旧・市立図書館 | 小田原城歴史見聞館 旧・小田原第二尋常小学校講堂 |

天守閣の南側、二の丸小峰曲輪の一角に、明治二十七年(1894)創建の「報徳二宮神社」があります。

天守閣の南側、二の丸小峰曲輪の一角に、明治二十七年(1894)創建の「報徳二宮神社」があります。

社殿の礎石には、天保の飢饉の際、金治郎が開けさせた小田原藩米蔵の礎石が使われているそうです。

由緒によると、「二宮尊徳翁の教えを慕う6カ国(伊勢、三河、遠江、駿河、甲斐、相模)の報徳社の総意により」創建されたとありますが、その中心となった人物が「二宮翁夜話」の著者・福住正兄(ふくずみ・まさえ)でした。

父の勧めで金治郎に弟子入りした正兄(当時の名は大沢政吉)は、他の弟子に比べて多くの教示・教訓を直接金治郎から聞くことができたといいます。

その理由を「二宮翁夜話」の自跋(じばつ:後書き)で、こう述べています。

| 「 | 同門皆帯刀者なれば随行に便ならず。予は帯刀せざるを以て何れの出張にも随(したが)はざる事なし。(略) |

| 秋冬の長夜、師無聊(ぶりょう:退屈)堪玉はず(たえたまわず:耐えられず)予をして古書を朗讀せしめ、心に適する處あれば其章に就て講説あり。来狀の開封にも、文案の執筆にも又同じく講説あり。 朝暮夜具の片づけ、茶飯の給仕、夜は肩を打ち腰をもみ、出張には刀を擔して(たんして:担いで)随ひ次席に待せり。 |

|

| 總て教訓を多く聞けるは此故なり。」 |

正兄は、箱根湯本の老舗・福住旅館(現・萬翠楼福住)に養子に入ることが決まり、5年間の門人生活を終えます。

養子に入った時の福住旅館は、それより10年ほど前の火災がきっかけで、経営状態は火の車となっていました。

そこで正兄は、金治郎に学んだやり方で、わずか一年で経営の立て直しを成功させてしまうのです。

その福住旅館に、明治二十四年(1891)の夏、たまたま内務大臣・品川弥二郎が宿泊します。

正兄は、品川に金治郎の思想と偉業について熱く語り、金治郎への贈位を願い出ます。

正兄の話に感動した品川は早速内閣へ提案し、その年の11月には従四位の贈位が決定します。

それを機に正兄は二宮神社の創設に奔走しますが、明治二十五年(1892)その完成を見ることなく69歳の生涯を閉じました。

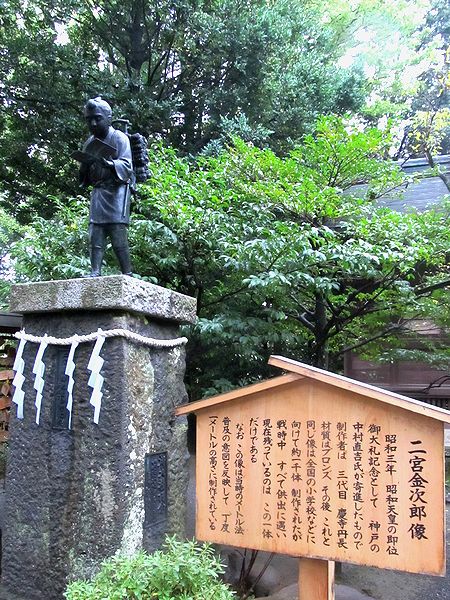

神社の境内には、当然の如く金治郎像が建っていますが、戦前に造ったブロンズ像で残っているのは、この一体だけだそうです。

戦時中の金属供出で、全国に設置された金治郎像は石やコンクリートに変わりましたが、そうしてでもその姿を残そうとしたのは、単に戦時教育のためだけではなく、金治郎が多くの人に敬慕されていたからではないでしょうか。

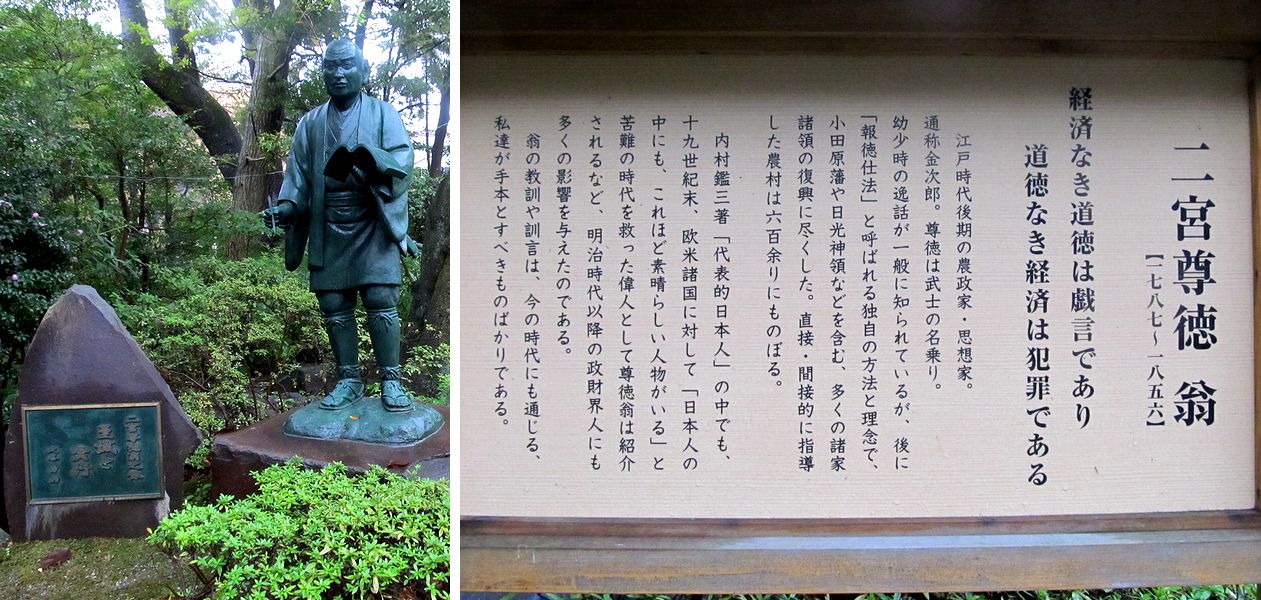

すぐそばに、大人になった金治郎のブロンズ像も建っています。

すぐそばに、大人になった金治郎のブロンズ像も建っています。三現主義の金治郎らしい姿です。

説明板には、「経済なき道徳は戯言であり、道徳なき経済は犯罪である」と書かれています。

まだまだ知りたい金治郎さんですが、生誕地のルポはここまでと致します。

今度はいつか、金治郎さんが建て直した地を訪れてみたいと思います。