「石神社」から100mほど西へ行くと、左側に「セブンイレブン」があります。

「石神社」から100mほど西へ行くと、左側に「セブンイレブン」があります。このまま真っ直ぐ行ってもいいのですが、途中から歩道が無くなってしまってちょっと恐いので、右へ曲がって坂を下りることにします。

坂の左手に、広ーい空き地が見えます。

坂の左手に、広ーい空き地が見えます。ここは、昭和三十九年(1964)開設の「豊岡自動車教習所」があった所です。

最近、ここの教習車を見なくなったなぁと思っていたら、平成十九年(2007)に閉鎖されたのだそうです。

最近、ここの教習車を見なくなったなぁと思っていたら、平成十九年(2007)に閉鎖されたのだそうです。でも、Yahoo!地図には、在りし日の写真がまだ残ってるんですね。

坂を下りると、向こうから一本の道が来ていますが、これが、「萬日堂」からの丁字路を右に曲がって来る道です。

坂を下りると、向こうから一本の道が来ていますが、これが、「萬日堂」からの丁字路を右に曲がって来る道です。 角を左に曲がると、正面に土手を上る階段がありますので、上ってみましょう。

角を左に曲がると、正面に土手を上る階段がありますので、上ってみましょう。 春になって桜が咲いたら、さぞかし素敵な散歩道になるでしょう。

春になって桜が咲いたら、さぞかし素敵な散歩道になるでしょう。滔々と流れるのは「藤川」、上流では「板鼻堰」と呼ばれています。

ということは、この流れを遡って行けば、「板鼻」に辿り着くということじゃありませんか。

昭和四十九年(1974)発行の「板鼻堰史」によると、その開鑿は慶長九年(1604)頃から開始され、豊岡地内まで延長されたのは元和七年(1621)頃であったとされています。

残念ながら、鎌倉時代にはまだこの川沿いの道はなかったということになります。

足下の土の感触を楽しみながら、川に沿って500mほど歩くと、国道406号の「藤川橋」のたもとに出ます。

足下の土の感触を楽しみながら、川に沿って500mほど歩くと、国道406号の「藤川橋」のたもとに出ます。ここで、ちょっと寄り道をしたくなりましたので、左に曲がります。

国道406と旧中山道の分去れに出ますが、高崎から来ると、「君が代橋」を渡って3つ目の分去れになります。

高崎側から見たところです。↓

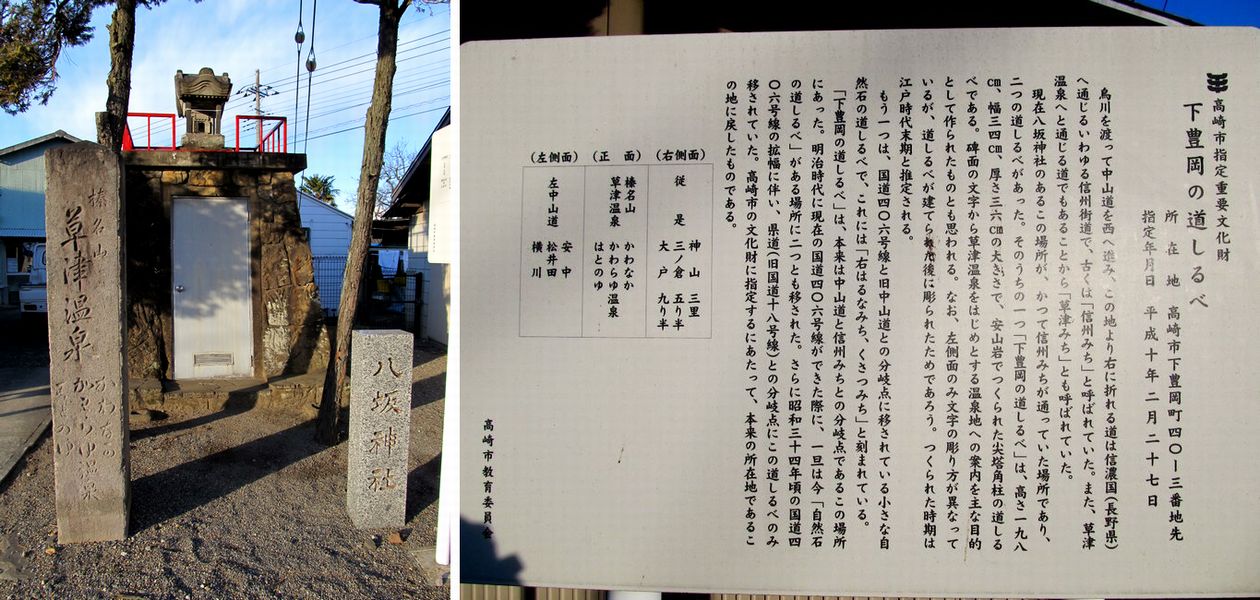

分去れには自然石の道しるべが建っています。

分去れには自然石の道しるべが建っています。左が「旧中山道」なんですが、道しるべには「右 はるなみち くさつみち」としか刻まれてません。

新しい(でも、朽ちかかった)標柱には「中山道」とあるんですが、もっと昔に建てられているはずの道しるべに「中山道」の文字がないのは不思議です。

新しい(でも、朽ちかかった)標柱には「中山道」とあるんですが、もっと昔に建てられているはずの道しるべに「中山道」の文字がないのは不思議です。それにしても、無粋な「避難場所案内図」の看板と土管(コンクリ管?)は、何とかならないものでしょうか。

分去れから「旧中山道」を板鼻方面へ20mほど行った右側に、「八坂神社」があります。

分去れから「旧中山道」を板鼻方面へ20mほど行った右側に、「八坂神社」があります。ちょっと引っ込んでいるので、車で通ると見逃してしまうかも知れません。

ここにも、高崎市指定重要文化財に指定された立派な道しるべが建っていますが、やはり正面に刻まれているのは、「榛名山 草津温泉 かわなか かわらゆ温泉 はとのゆ」の文字です。

「中仙道」と刻まれているのは左側面で、しかも、説明看板に書かれているように、これは「道しるべが建てられた後に彫られたものであろう」ということです。(書体が違うんです。)

不思議だなぁと思っていたら、「続・高崎漫歩」の中で土屋喜英氏がその謎解きをしておられました。

| 「 | 八坂神社の横に三メートルほどの路地がある、この路地がかっての、くさつみち、はるなみちで・・・、中山道に比して野道同然の道であったから、目立つように大きな道しるべを建てたと思われる。 |

| 中山道を高崎宿から豊岡へ来た旅人の中には草津温泉などへ湯治に行く者もかなりいた。 | |

| しかし中山道からの分かれ道は、野道のような道で、気付かずに通り過ぎてしまう旅人もいた。 | |

| そこで、道の角の西側に道しるべを建てた。中山道に面して榛名山、草津温泉とある正面を向け、野道に面して旅人の目につく右側(従是 神山三里 三ノ倉五り半 大戸九り半)を見せた。 | |

| 左側は中山道の本通りであり、高崎宿から来る旅人に分かればよいので、特に左を示す必要はなく、ここには浅い刻みで建立の年月日が彫られていたとも思える。 | |

| 野道の手前に広い道(現・国道406号)が開かれ、野道は塞がれてしまったので道しるべも新しい道の三角の角へ移された。 | |

| すると建立年記のある左側が中山道に面して建てられてしまうことになってしまった。・・・そこで浅い刻みの年記を削り、左中山道と入れた・・・」 |

この立派な道しるべ、新しい道ができるたんびに、あっちこっちへ引っ越しさせられていたんです。

元々は、①の「八坂神社」の所※にありました。

| ※ | 「八坂神社」も、以前は旧中山道の反対側にあったが、昭和四十八年(1973)下豊岡町第一公民館新築に伴い現在地に移転した。 |

明治九年(1876)に県道3等とされた「くさつみち、はるなみち」は、明治三十年(1897)代に入り交通量が増加したため拡幅工事が行われますが、その時、道しるべは新道との分岐点となる②の場所に移されます。

時は下って昭和十四年(1939)、旧中山道のバイパス建設工事が行われると、道しるべはバイパスとの分岐点③に移されます。

そのバイパスも、昭和四十年(1965)頃からの自動車時代に入ると、たちまち関東有数の交通渋滞地域となり、昭和五十九年(1984)バイパスのさらにバイパスとなる「現・国道18号」の開通となるわけです。

道しるべはまたもやその分岐点に移されるかと思いきや、さすがに、元の場所からあまりにも離れ過ぎてしまうということで、地元住民や市内歴史家の主張により、平成十年(1998)やっと元の場所①に戻ることができたという訳です。

その時ご尽力頂いた方々に深く敬意を表しながら、今日の散歩はここまでと致します。

(参考図書:「豊岡誌」「続・高崎漫歩」「高崎の散歩道」)

【今日の散歩道】

at 2012年02月15日 21:01

at 2012年02月15日 21:01