国道406号線の宮谷戸(みやがいと)バス停の北に、「諏訪神社」があります。

史跡看板は、鳥居の右に建っています。

元は「八幡宮」だったんですね。

「諏訪神社」の石段前をぐるっと右へ回ると石段があって、「八幡宮」の鳥居を潜って境内へ上ることもできます。

この八幡宮は、「上野国の守護安達九郎(安達藤九郎?)盛長が祀らせたと伝わっている」と看板にあります。

「大森神社」社記の中には、こう書いてあるそうです。

頼朝が三原の巻狩に出掛けたのは建久四年(1193)で、その帰リ道に室田を通って、ここで休憩したのでしょう。

その「八幡宮」の境内に「諏訪神社」を祀ったのは、武田信玄配下の内藤修理亮だと看板に書いてあります。

「室田町誌」には、こんなことも書いてあります。

箕輪落城の永禄九年(1566)に「諏訪神社」の社家となったのが、弘治四年(1558)に備前から来て上州に住していた大澤内記藤原貞友でした。

その後、大澤家は代々「諏訪神社」に仕える家柄となります。

「諏訪神社」の東にある「宮谷戸住民センター」の脇に、「大澤呈延碑」という大きな石碑が建っています。

大澤呈延は貞友の五世孫であると、碑に刻まれています。

呈延は文化八年(1811)生まれ、小笠原流礼式や関流の和算を習得し、三十歳頃「森下塾」という私塾を開きました。

弟子は近隣の子弟に限らず、安中、高崎、三ノ倉など広範にわたり、数千名に及んだといいます。

明治十五年(1882)七十二歳で歿し、明治四十四年(1911)子孫と門人達によって生家跡に建立されたのが、「大澤呈延碑」です。(榛名町誌通史編下)

看板の後半に、「現在諏訪の原という地名が残っていて、そこから遷座したのが今の諏訪神社だ」と書いてあります。

その「諏訪の原」は下室田にあるのかと思ったのですが、なんと上里見にありました。

「榛名町誌通史編上」には、こんな記述があります。

長くなってしまいましたが最後に、「宮谷戸」(みやがいと)という字名についてです。

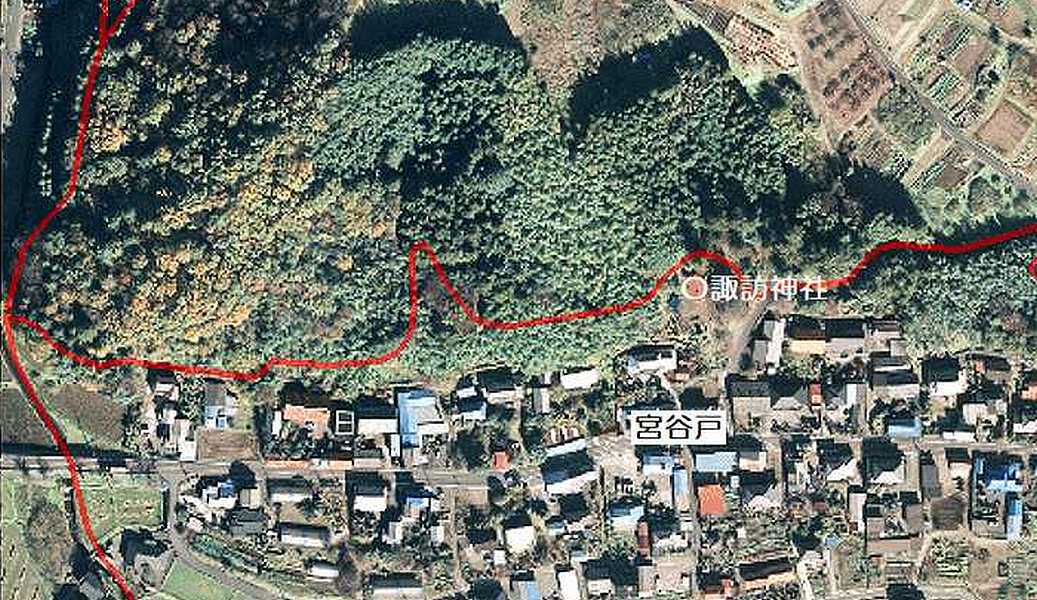

「谷戸」は、「がいと」「やと」などと呼ばれ、丘陵地や台地が湧き水や水の流れによって浸食され、浅い谷となって樹枝状に刻まれている地形のことだそうです。

たしかに、上空から見るとそういう地形です。

「宮」のある「谷戸」だから、「宮谷戸」なんですね。

因みに、下里見の「郷見神社」があるのは「諏訪山」で、その近くにも「宮谷戸」という字があります。

いろいろ勉強になった、下室田宮谷戸の「諏訪神社」でした。

史跡看板は、鳥居の右に建っています。

元は「八幡宮」だったんですね。

「諏訪神社」の石段前をぐるっと右へ回ると石段があって、「八幡宮」の鳥居を潜って境内へ上ることもできます。

この八幡宮は、「上野国の守護安達九郎(安達藤九郎?)盛長が祀らせたと伝わっている」と看板にあります。

「大森神社」社記の中には、こう書いてあるそうです。

| 「 | 古書にいう、そもそも、ここに八幡宮の創立あるものは、往昔、建久六年(1195)の頃とかや、右大将源頼朝の三原に狩あるの途上、安らひ玉ひし地なるにより、管領藤九郎盛長の令に任せ、尊き鶴岡の宮の分霊を遷し祀れるものなり」 |

(榛名町誌民俗編)

安達盛長に祀らせたのは、源頼朝だったという訳です。頼朝が三原の巻狩に出掛けたのは建久四年(1193)で、その帰リ道に室田を通って、ここで休憩したのでしょう。

その「八幡宮」の境内に「諏訪神社」を祀ったのは、武田信玄配下の内藤修理亮だと看板に書いてあります。

「室田町誌」には、こんなことも書いてあります。

| 「 | 武田、長野両氏の連年の攻防戦によって、社殿も戦災をうけたので、武田氏が、西上州を治めることになったとき、信玄は、報賽の心から、八幡宮の境内地に遷座し奉ったのが今の諏訪明神であるという。」 |

箕輪落城の永禄九年(1566)に「諏訪神社」の社家となったのが、弘治四年(1558)に備前から来て上州に住していた大澤内記藤原貞友でした。

その後、大澤家は代々「諏訪神社」に仕える家柄となります。

「諏訪神社」の東にある「宮谷戸住民センター」の脇に、「大澤呈延碑」という大きな石碑が建っています。

大澤呈延は貞友の五世孫であると、碑に刻まれています。

呈延は文化八年(1811)生まれ、小笠原流礼式や関流の和算を習得し、三十歳頃「森下塾」という私塾を開きました。

弟子は近隣の子弟に限らず、安中、高崎、三ノ倉など広範にわたり、数千名に及んだといいます。

明治十五年(1882)七十二歳で歿し、明治四十四年(1911)子孫と門人達によって生家跡に建立されたのが、「大澤呈延碑」です。(榛名町誌通史編下)

看板の後半に、「現在諏訪の原という地名が残っていて、そこから遷座したのが今の諏訪神社だ」と書いてあります。

その「諏訪の原」は下室田にあるのかと思ったのですが、なんと上里見にありました。

「榛名町誌通史編上」には、こんな記述があります。

| 「 | 『上野国郡村誌』群馬郡・碓氷郡によると、榛名町には本郷・三ツ子沢・十文字・下室田(二社)・上室田・下里見(二社)・中里見・上里見(二社)など十一社が見える。 |

| これらのうち、下室田・上里見の諏訪神社については武田信玄の箕輪城攻略によって勧請されたという伝承を持つ。 | |

| 諏訪を崇敬した信玄が支配地に諏訪神社を祀らせたことは否定できないが、それ以前から諏訪信仰が当地に広がっていた可能性は高い。 | |

| 諏訪神は農業神であるとともに狩猟神・軍神であり、山地が多い榛名町域では狩猟民や武士団に信仰されたと考えられる。(略) | |

| なお、十文字に諏訪原・諏訪谷、下里見に諏訪山、上里見に諏訪ノ原などの字名がみえ、これらは中世に遡る可能性が高い。」 |

長くなってしまいましたが最後に、「宮谷戸」(みやがいと)という字名についてです。

「谷戸」は、「がいと」「やと」などと呼ばれ、丘陵地や台地が湧き水や水の流れによって浸食され、浅い谷となって樹枝状に刻まれている地形のことだそうです。

たしかに、上空から見るとそういう地形です。

「宮」のある「谷戸」だから、「宮谷戸」なんですね。

因みに、下里見の「郷見神社」があるのは「諏訪山」で、その近くにも「宮谷戸」という字があります。

いろいろ勉強になった、下室田宮谷戸の「諏訪神社」でした。

【諏訪神社】