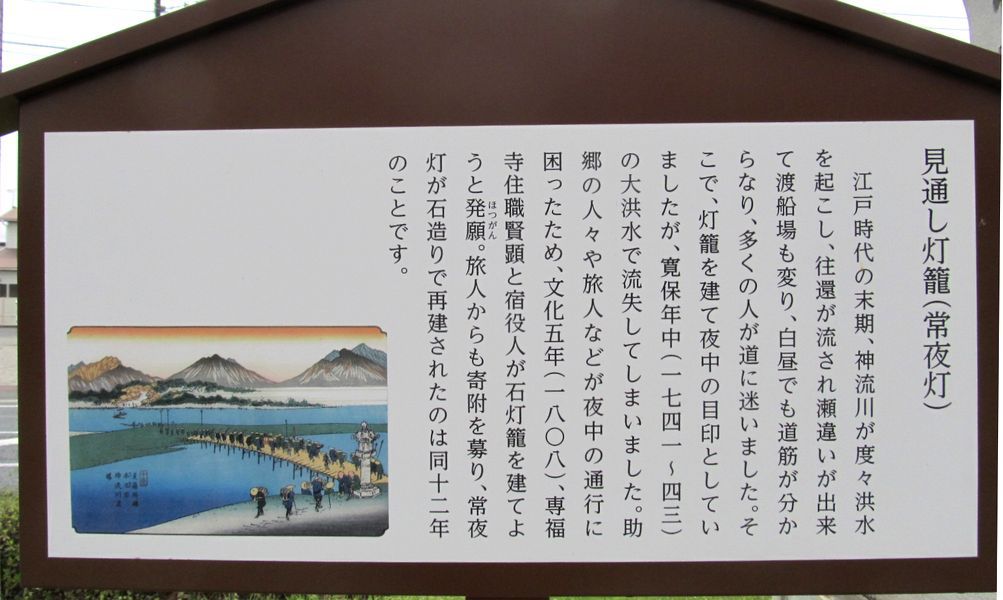

前回、「高瀬屋」に泊まった小林一茶のエピソードを記事にしましたが、その話に出てくる灯籠が、新町宿の東外れに建っています。

史跡看板は、そのすぐ脇に建っています。

看板の後半に書いてありますが、この灯籠は「専福寺」の住職が発願人となって再建されたものです。

それで、一茶に寄附をせがんだ男が「専福寺」の提灯を持っていたという訳です。

また、看板には「常夜燈が再建されたのは文化十二年」と書かれていますが、その後この灯籠は他の地へ売却されてしまったため、今建っている灯籠は昭和五十三年(1978)に再び復元されたものです。

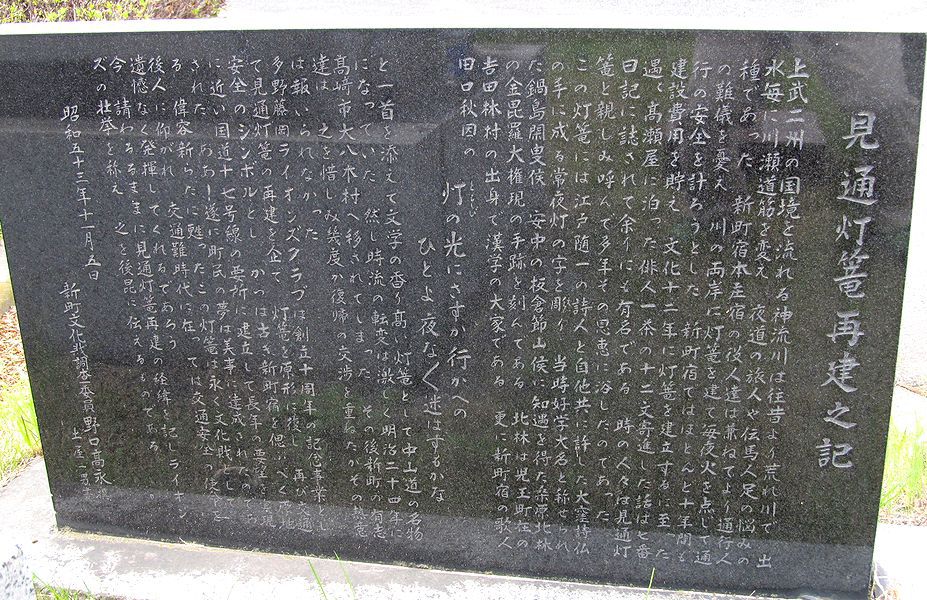

その辺のことが、足元の石碑に刻まれています。

後半の部分です。

なぜ灯籠が大八木村へ移されたのかは記されておらず、表現も微妙にぼかしてる感じです。

相手方の大八木村にはもう少し詳しい話が残されていて、昭和三十二年(1957)発行の「中川村誌」の中に、こんな記述があります。

これが、大八木に移されたかつての新町宿「見通し燈籠」、現在は諏訪神社参道入口の「高燈籠」です。

たしかに大八木の「高燈籠」には、文字を削り取った痕跡があります。

それにしても、こんな貴重な「見通し灯籠」が、なぜ新町で廃物になっていたのでしょう。

そのことについては、昭和四十六年(1971)発行の「新町明治百年史」に、こう書かれています。

新町の人も大八木の人も、一茶ゆかりの石灯籠とは知らずに畑に放置し、売り飛ばし、文字を削り取ったのだろうという訳です。

知らなければ、そんなもんでしょうね。

それでも、物を使い回す文化が残っていた時代だから、まだよかったのだと思います。

今だったら、跡形もなく粉砕されてお終いだったでしょう。

「高崎市名所旧跡看板」によって高崎の歴史を知る人が増え、貴重な史跡がこれ以上失われることがないよう、願ってやみません。

史跡看板は、そのすぐ脇に建っています。

看板の後半に書いてありますが、この灯籠は「専福寺」の住職が発願人となって再建されたものです。

それで、一茶に寄附をせがんだ男が「専福寺」の提灯を持っていたという訳です。

また、看板には「常夜燈が再建されたのは文化十二年」と書かれていますが、その後この灯籠は他の地へ売却されてしまったため、今建っている灯籠は昭和五十三年(1978)に再び復元されたものです。

その辺のことが、足元の石碑に刻まれています。

後半の部分です。

| 「 | 然し時流の転変は激しく、明治二十四年に髙崎市大八木村へ移されてしまった。 |

| その後新町の有志達は、之を惜しみ幾度か復帰の交渉を重ねたがその熱意は報われなかった。 | |

| 多野藤岡ライオンズクラブは創立五十周年の記念行事として見通灯篭の再建を企て、灯篭を原形に復し、再び交通安全のシンボルとし、かつは古き新町宿を偲ぶべく原地に近い国道十七号線の要所に建立して長年の要望を実現された。」 |

なぜ灯籠が大八木村へ移されたのかは記されておらず、表現も微妙にぼかしてる感じです。

相手方の大八木村にはもう少し詳しい話が残されていて、昭和三十二年(1957)発行の「中川村誌」の中に、こんな記述があります。

| 「 | 大八木の部落の中心点から、村の鎮守諏訪神社の参道入口に、屹立二十尺近い石造の高燈籠がある。 |

| これが、先年多野郡新町から腕節の強い連中が一団、トラックで乗付て来て強談判をしたという、一茶・詩仏両大家と因縁のある、元上武国境中山道新町川原の北岸に建っていた見通し燈籠(燈台)で、浮世絵の大家渓斎永泉の木曽路道中絵にまで描かれた交通史上の貴重な文化財だったのである。(略) |

|

| 一体そのような新町宿の文化財がどうして本村に来てるのかというと、それは明治廿四年の話、大八木で石燈籠が欲しいことがあり、人の噂に新町に廃物があるときいて、正常のルートを経ずに、一種のボスの手から包金で買って来た掘出し物、金毘羅大権現や文化何年は削り取って、六尺近い切石積の台上に据えると実に堂々たる威容。 |

|

| 今では火袋の中に電燈を引込んで、文字通りの常燈明台として村人の暗夜行路を照らしてる訳。 | |

| 最近郷土意識熱が高まるにつれて、新町の文化人がこの燈籠に強い執着をもつに至ったのも尤もなことであろう。」 |

これが、大八木に移されたかつての新町宿「見通し燈籠」、現在は諏訪神社参道入口の「高燈籠」です。

たしかに大八木の「高燈籠」には、文字を削り取った痕跡があります。

それにしても、こんな貴重な「見通し灯籠」が、なぜ新町で廃物になっていたのでしょう。

そのことについては、昭和四十六年(1971)発行の「新町明治百年史」に、こう書かれています。

| 「 | 明治2年、岩鼻県は神社に廃仏命令を伝える。 |

| 群馬県令では、道路わきの信仰物撤去と、民間信仰の禁止も命じた。 | |

| このため神社に祭られた仏教系の仏像なども、全部撤去され焼去された。(略) | |

| 中山道の道路に建てられてあった新町宿の見通し燈籠も、当時の人達は県令により取くづし、畑の端にでも積み重ねておいたものと思われる。 |

|

| 明治となって欧米崇拝の全盛期を控え、文明開化で洋風を積極的に取り入れようとして英文学が盛んな時代、和歌・俳諧などはあまり顧みられない。 | |

| 俳人一茶も一般にまだ知られていない。 見通し燈籠には一茶の名は見えぬ。 一茶の七番日記を見なければ、新町宿の見通し燈籠と一茶の関係はわからない。 |

|

| 俳人一茶を知らない、その七番日記も見なかったらしい当時の人達が、見通し燈籠を現今さわがれている程の貴重な文化財と知る由もない。 | |

| 全く知らなかったので、明治24年金20円で石原の石工とかに売却したものと思う。」 |

新町の人も大八木の人も、一茶ゆかりの石灯籠とは知らずに畑に放置し、売り飛ばし、文字を削り取ったのだろうという訳です。

知らなければ、そんなもんでしょうね。

それでも、物を使い回す文化が残っていた時代だから、まだよかったのだと思います。

今だったら、跡形もなく粉砕されてお終いだったでしょう。

「高崎市名所旧跡看板」によって高崎の歴史を知る人が増え、貴重な史跡がこれ以上失われることがないよう、願ってやみません。

【見通し灯籠】

【大八木高燈籠】