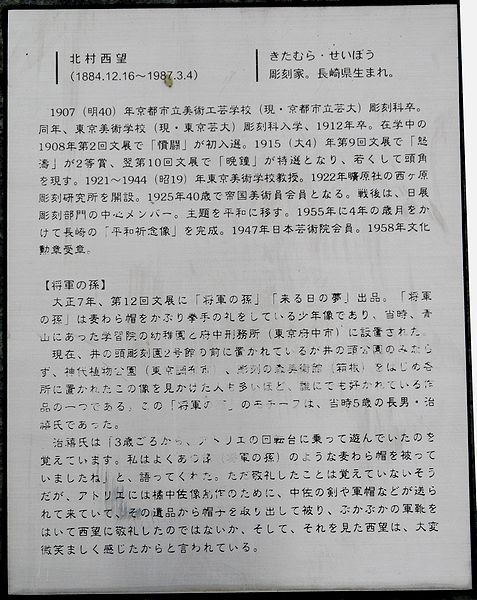

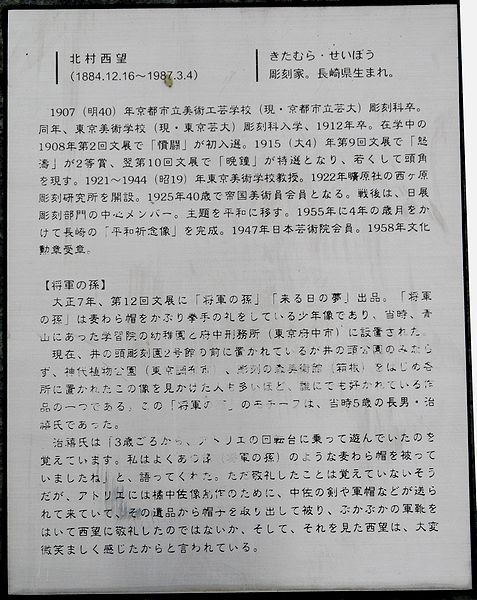

シンフォニーロード沿いのお堀端に建つ、ブロンズ像「将軍の孫」とその史跡看板です。

ただ、書かれていることを読んでも、なぜこれが高崎の名所旧跡として看板を建てる対象になったのか、さっぱり分かりません。

どれひとつ、高崎とつながりのある事柄がないのです。

台座に埋め込まれているプレートから、「高崎ライオンズクラブ」の20周年記念で寄贈されたらしいことだけは分かります。

台座に埋め込まれているプレートから、「高崎ライオンズクラブ」の20周年記念で寄贈されたらしいことだけは分かります。

しかし、なぜこの像を選定したかという理由は書かれてません。

「将軍の孫」像の足元にある説明板の内容も、史跡看板とほぼ同じことが書かれているだけです。

「将軍の孫」像の足元にある説明板の内容も、史跡看板とほぼ同じことが書かれているだけです。

そこで、いつもお世話になっている画家で染色家のYさんに、何かご存知のことがないか尋ねてみたところ、当時のライオンズクラブ会員だった方に問い合わせてくださいました。

結果は、特に高崎との結びつきはないということで、少しがっかりでした。

迷道院としては、乃木将軍の子・乃木保典が高崎歩兵第15連隊小隊長として日露戦争に出征し戦死したこととか、江戸幕府初代将軍の孫・徳川忠長が高崎城内で自害したことと、暗に結びつけたと思いたかったのですが・・・。

「高崎ライオンズクラブ」は、昭和三十八年(1963)六月に発足、20周年記念事業として昭和五十七年(1982)十一月に「将軍の孫」像を建てています。

当初は、高崎郵便局北側の小公園に建てられました。

しかし小公園では人の目に触れにくいということで、平成六年(1994)にシンフォニーロードが開通したのを機に、平成九年(1997)現在地へ移設されました。

はたして、この史跡看板は必要だったのでしょうか。

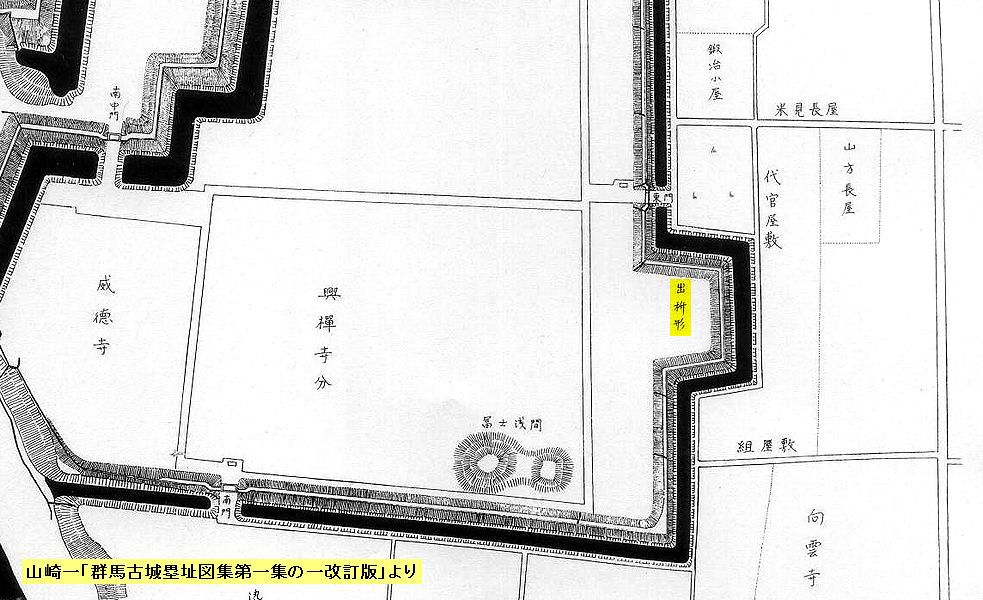

むしろ、ここの堀に突き出している、「出桝形」(でますがた)の史跡看板こそ欲しかったように思います。

城郭における「桝形」というのは、四角く囲われた空間に敵を誘き入れて、周囲の狭間から弓や鉄砲で攻撃するという構造のことを言うらしいです。

ところが高崎城の「出桝形」はそれとは違う、ちょっと珍しいものだと聞いたことがあります。

これは、ど素人・迷道院の勝手な思い込みなのですが、高崎城の「出桝形」は、その北側にある「東門」を防御するためのものではないでしょうか。

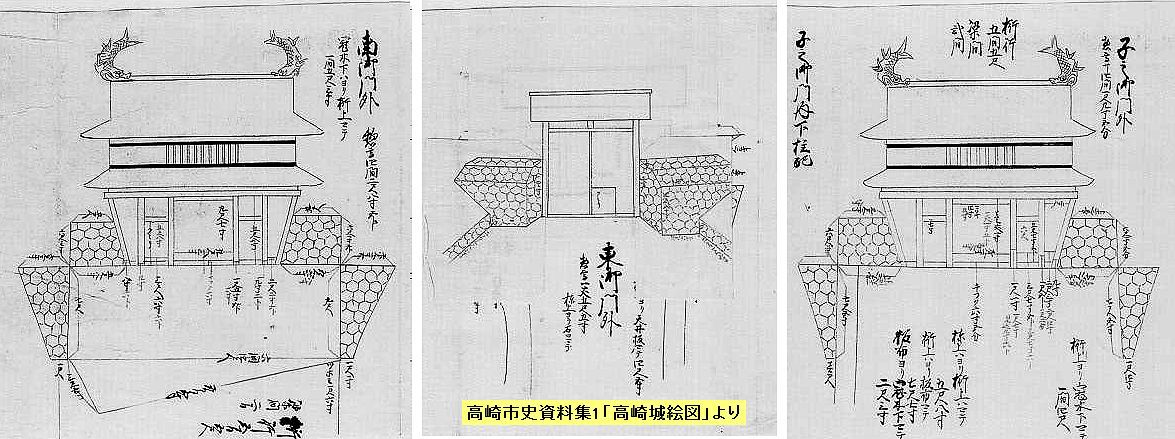

「高崎市史資料集1 高崎城絵図」の解説によると、

という風に、武士の他、商人も出入りする通用門だったようです。

城内へ出入りする門としては、「子の門」「大手門」「東門」「南門」がありますが、他の門に比較して「東門」は確かに粗末で、防御には劣る構造に見えます。

この弱点をカバーするための備えが「出桝形」で、東門前に迫った敵の横腹に矢玉を射掛けるという目的だったのかも知れません。

城郭に詳しい方のご教示を頂けると幸いです。

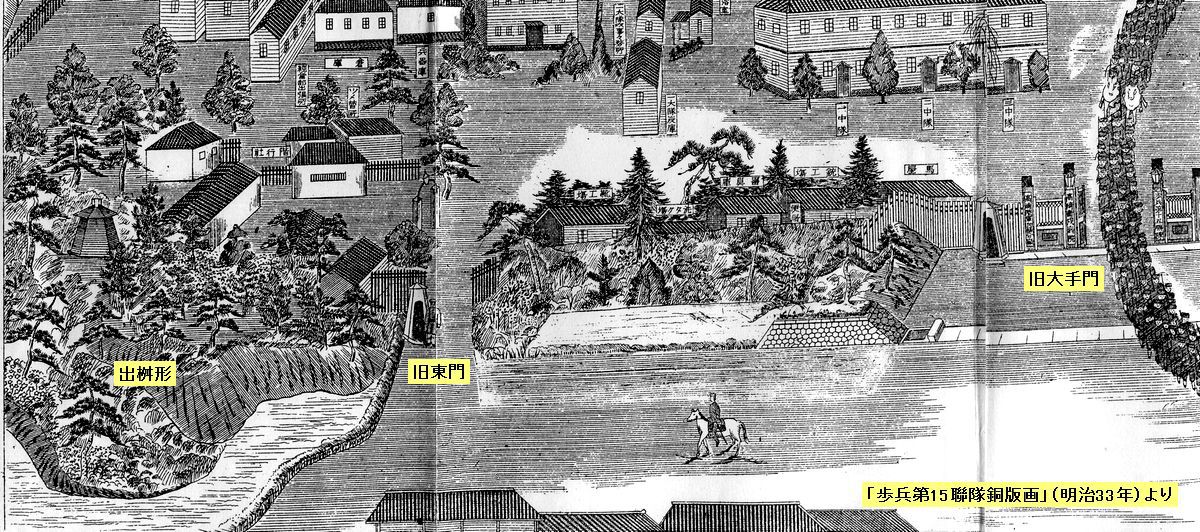

今では、ピシッと直線的な「出桝形」ですが、明治三十年頃はこんな様子で、きっと江戸時代もこんな風だったんでしょう。

「シンフォニーロード」が計画された当初、高崎駅から高崎市庁舎まで真っ直ぐ道を通す予定で、その線上にある「出桝形」は崩してしまおうということになりました。

それを聞いて猛反対したのが、当時の郷土史家たちです。

幸いその声が聞き入れられて、「シンフォニーロード」は「出桝形」を避けるように、微妙なカーブの現在のコースに変更されたと聞きます。

ここには、そんな「出桝形」を残してくれた先人を讃える史跡看板こそが、相応しいと思うのですがいかがでしょうか。

ただ、書かれていることを読んでも、なぜこれが高崎の名所旧跡として看板を建てる対象になったのか、さっぱり分かりません。

どれひとつ、高崎とつながりのある事柄がないのです。

台座に埋め込まれているプレートから、「高崎ライオンズクラブ」の20周年記念で寄贈されたらしいことだけは分かります。

台座に埋め込まれているプレートから、「高崎ライオンズクラブ」の20周年記念で寄贈されたらしいことだけは分かります。しかし、なぜこの像を選定したかという理由は書かれてません。

「将軍の孫」像の足元にある説明板の内容も、史跡看板とほぼ同じことが書かれているだけです。

「将軍の孫」像の足元にある説明板の内容も、史跡看板とほぼ同じことが書かれているだけです。そこで、いつもお世話になっている画家で染色家のYさんに、何かご存知のことがないか尋ねてみたところ、当時のライオンズクラブ会員だった方に問い合わせてくださいました。

結果は、特に高崎との結びつきはないということで、少しがっかりでした。

迷道院としては、乃木将軍の子・乃木保典が高崎歩兵第15連隊小隊長として日露戦争に出征し戦死したこととか、江戸幕府初代将軍の孫・徳川忠長が高崎城内で自害したことと、暗に結びつけたと思いたかったのですが・・・。

「高崎ライオンズクラブ」は、昭和三十八年(1963)六月に発足、20周年記念事業として昭和五十七年(1982)十一月に「将軍の孫」像を建てています。

当初は、高崎郵便局北側の小公園に建てられました。

しかし小公園では人の目に触れにくいということで、平成六年(1994)にシンフォニーロードが開通したのを機に、平成九年(1997)現在地へ移設されました。

はたして、この史跡看板は必要だったのでしょうか。

むしろ、ここの堀に突き出している、「出桝形」(でますがた)の史跡看板こそ欲しかったように思います。

城郭における「桝形」というのは、四角く囲われた空間に敵を誘き入れて、周囲の狭間から弓や鉄砲で攻撃するという構造のことを言うらしいです。

ところが高崎城の「出桝形」はそれとは違う、ちょっと珍しいものだと聞いたことがあります。

これは、ど素人・迷道院の勝手な思い込みなのですが、高崎城の「出桝形」は、その北側にある「東門」を防御するためのものではないでしょうか。

「高崎市史資料集1 高崎城絵図」の解説によると、

| 「 | 東門は通用門で、他の門と異なり平屋建ての粗末な門である・・・棟門には潜り戸があり、いかにも通用門らしい門である。」 |

城内へ出入りする門としては、「子の門」「大手門」「東門」「南門」がありますが、他の門に比較して「東門」は確かに粗末で、防御には劣る構造に見えます。

この弱点をカバーするための備えが「出桝形」で、東門前に迫った敵の横腹に矢玉を射掛けるという目的だったのかも知れません。

城郭に詳しい方のご教示を頂けると幸いです。

今では、ピシッと直線的な「出桝形」ですが、明治三十年頃はこんな様子で、きっと江戸時代もこんな風だったんでしょう。

「シンフォニーロード」が計画された当初、高崎駅から高崎市庁舎まで真っ直ぐ道を通す予定で、その線上にある「出桝形」は崩してしまおうということになりました。

それを聞いて猛反対したのが、当時の郷土史家たちです。

幸いその声が聞き入れられて、「シンフォニーロード」は「出桝形」を避けるように、微妙なカーブの現在のコースに変更されたと聞きます。

ここには、そんな「出桝形」を残してくれた先人を讃える史跡看板こそが、相応しいと思うのですがいかがでしょうか。

【「将軍の孫」像】