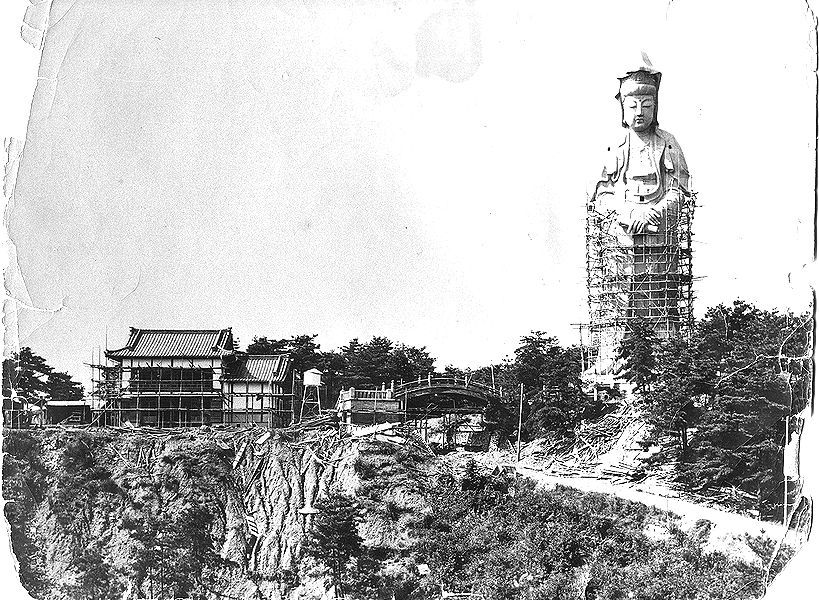

白衣大観音像の、足場を取り外し始めている写真です。

下は、完成後まだ間もない頃と思われる写真絵葉書です。

白衣大観音の各部寸法が書かれています。

白衣大観音の高さは公称41.8mとなっていますが、これは台座を含んだ高さです。

「井上保三郎翁出世録」には、さらにこんな寸法も載っています。

総工事費は、当時の金額で16万円と言われています。

今現在の貨幣価値からすると、いくらくらいになるのでしょう。

日銀のHPにある「戦前基準指数(昭和9年~11年平均=1)」というのを見ると、昭和11年が1.036、平成26年が735.4なので、単純に計算すると1億1千4百万円くらいになります。

ところで、白衣大観音の建設に使われたセメントは、浅野セメントが寄付したのだという話が伝わっていますが、建設工事の経理を担当していた横田忠一郎氏は、著書「高崎白衣観音のしおり」の中できっぱりと否定しています。

さて、白衣大観音の開眼式は昭和十一年(1936)十月二十日、その日の朝は前日からの雨がまだ降り続いていました。

さて、白衣大観音の開眼式は昭和十一年(1936)十月二十日、その日の朝は前日からの雨がまだ降り続いていました。

この時の様子を、横田忠一郎氏はこう記しています。

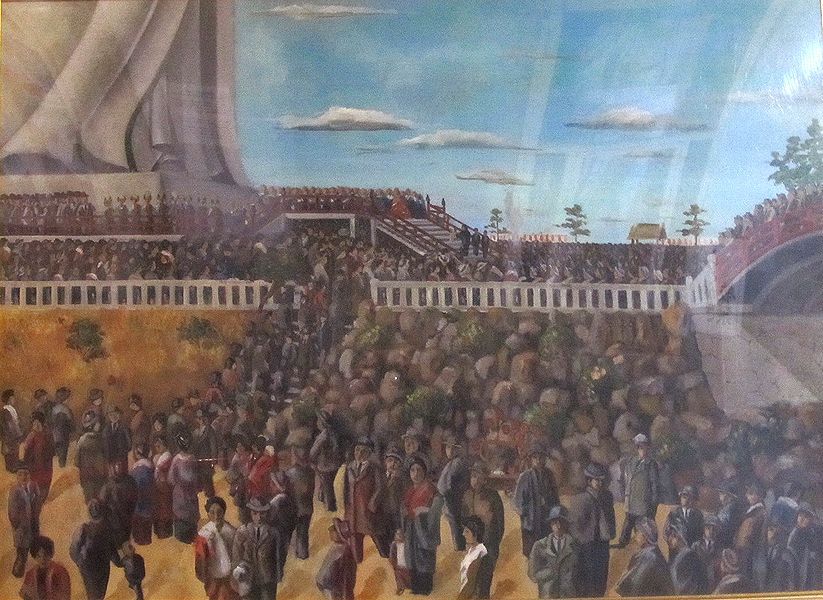

観音さまの胎内には、その様子を描いた絵が飾られています。↑

では次回、その胎内を巡ってみることに致しましょう。

(提供:太平軒本店)

下は、完成後まだ間もない頃と思われる写真絵葉書です。

白衣大観音の各部寸法が書かれています。

| ・御高サ | 百三十尺 | (39.4m) |

| ・御顔 | 三十尺 | (9.1m) |

| ・御経巻 | 十五尺 | (4.5m) |

| ・御胴廻り | 百六十二尺 | (49.1m) |

| ・御裾廻り | 二百六十二尺 | (79.4m) |

白衣大観音の高さは公称41.8mとなっていますが、これは台座を含んだ高さです。

「井上保三郎翁出世録」には、さらにこんな寸法も載っています。

| ・御眼の長さ | 三尺五寸 | (1.1m) |

| ・御足の長さ | 二十四尺 | (7.3m) |

| ・足の御幅 | 七尺 | (2.1m) |

| ・御總量 | 百五十九萬六千貫 | (5985トン) |

総工事費は、当時の金額で16万円と言われています。

今現在の貨幣価値からすると、いくらくらいになるのでしょう。

日銀のHPにある「戦前基準指数(昭和9年~11年平均=1)」というのを見ると、昭和11年が1.036、平成26年が735.4なので、単純に計算すると1億1千4百万円くらいになります。

ところで、白衣大観音の建設に使われたセメントは、浅野セメントが寄付したのだという話が伝わっていますが、建設工事の経理を担当していた横田忠一郎氏は、著書「高崎白衣観音のしおり」の中できっぱりと否定しています。

| 「 | 観音さま所要のセメントは、浅野総一郎氏から無償で寄贈されたと巷間耳にするが、事実無根である。 |

| 井上保三郎商店時代から群馬県下一手販売特約店として浅野セメントを取扱っていたので、中央と地方の差こそあれ、浅野氏と井上翁とは、事業の上では互いに意思の疎通が一致していたのであろう。 | |

| 時々来高されて、お二人で懇談していた脚絆姿の浅野総一郎氏にたびたびお目にかかった。 | |

| 世間の人のセメント寄贈の噂も、おおかたこんなところから出たのであろう。」 |

さて、白衣大観音の開眼式は昭和十一年(1936)十月二十日、その日の朝は前日からの雨がまだ降り続いていました。

さて、白衣大観音の開眼式は昭和十一年(1936)十月二十日、その日の朝は前日からの雨がまだ降り続いていました。この時の様子を、横田忠一郎氏はこう記しています。

| 「 | 幸い朝から土砂降りだった雨は、法要が始まる頃から急に小降りとなり、翁が自分の噠嚫文(たっしんぶん:願文)の奏上を終ったときは、晴れ間から日射しが見え、観音山一帯は急に明るくなった。 |

| 長い読経のあとに引き続き、名士の祝辞が山積されたが、式の終った午後には、噓のように日本晴れとなった。 | |

| そして、すがすがしい雨上がりの中で大勢の参拝者は、大観音の足下で異口同音に『これも観音さまのご利益でしょう。』と喜んで掌を合わせていた。 その有様が、今でもありありと目の前に浮かんでくる。」 |

| 「 | 翌日、昨日にひきかえ錦秋の好天に恵まれた観音山は、着飾った大勢の稚児達の長い行列と、近郷からの参拝者で遅くまで賑わった。」 |

観音さまの胎内には、その様子を描いた絵が飾られています。↑

では次回、その胎内を巡ってみることに致しましょう。