久しぶりの観音山で、どこまでお話したか忘れそうです。

白衣大観音像原型にまつわるお話まででした。

今回は、大観音像建設工事についてのお話です。

白衣大観音が建立される経緯について書かれた本や資料は結構あるのですが、建設工事そのものについての資料は、これまで目にすることがありませんでした。

しかし、いつも不思議に思うことなのですが、思い続けていると、ある時突然それが目の前に出現することがあります。

10月にやった「かんのん山大冒険」の時です。

10月にやった「かんのん山大冒険」の時です。

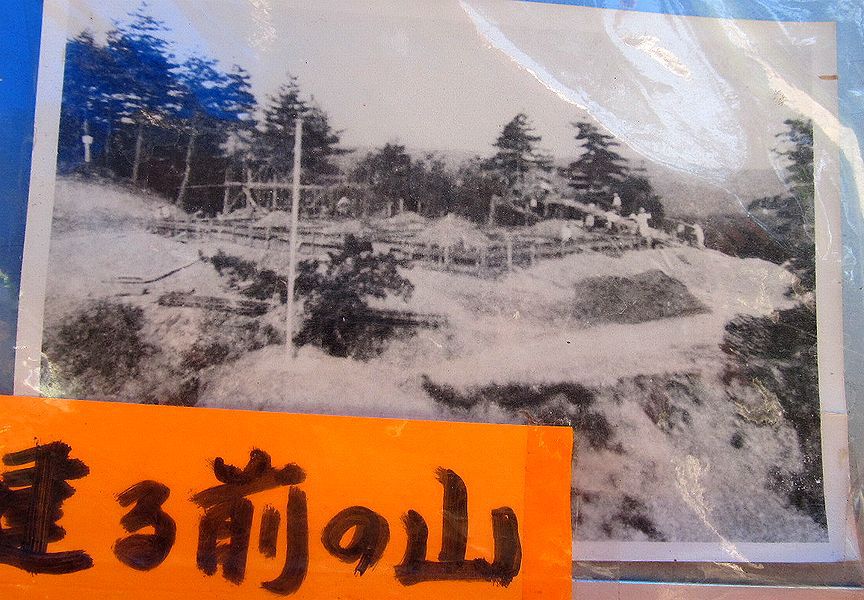

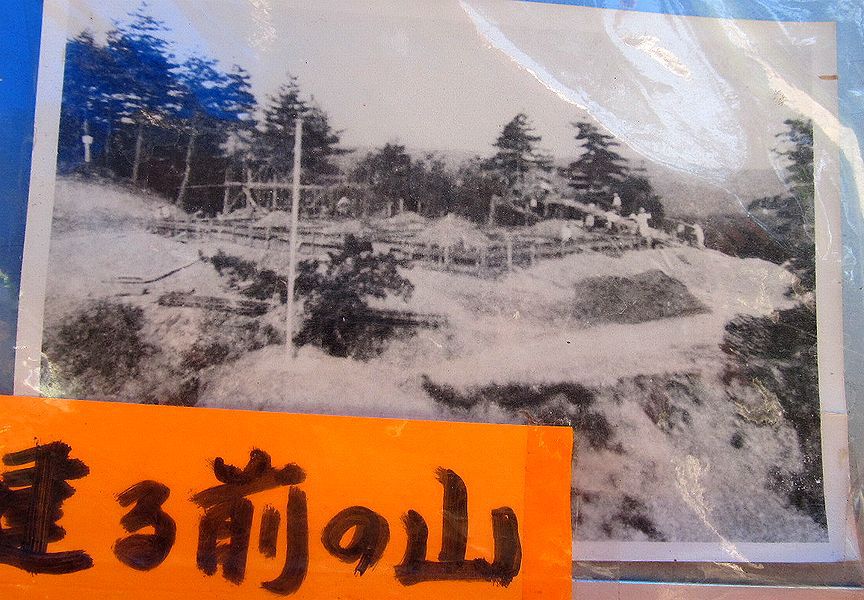

慈眼院からハイキングコースを通って洞窟観音へ向かおうとして「太平軒本店」さんの前を通ると、こんな珍しい写真が飾ってあるのを見つけ、写真を撮らせてもらいました。

それから暫くしてからなんですが、もしかすると昔の写真をもっと持ってらっしゃるんじゃないかと思い、「太平軒」さんを再訪しました。

それから暫くしてからなんですが、もしかすると昔の写真をもっと持ってらっしゃるんじゃないかと思い、「太平軒」さんを再訪しました。

期待に反し、昔の写真はあまりお持ちではなかったのですが、こんなのもあるんですよと見せてくれたのが、昭和五十四年(1979)井上工業が創業90周年を記念して発行した「高崎白衣大観音」という小冊子でした。

この小冊子に、建設工事のことがわりと詳しく書かれていてびっくりし、コピーを取らせて頂きました。

そんなことで、これからその小冊子をもとに、建設工事についてご紹介させて頂きます。

井上保三郎が白衣大観音を建てることを決意したのは、昭和九年(1934)天皇陛下に単独拝謁をした感激からというのが定説になっていますが、それは表向きの理由であろうということは、このシリーズ第49話に書きました。

井上保三郎が白衣大観音を建てることを決意したのは、昭和九年(1934)天皇陛下に単独拝謁をした感激からというのが定説になっていますが、それは表向きの理由であろうということは、このシリーズ第49話に書きました。

「高崎白衣大観音」誌にも、こんな記述があります。

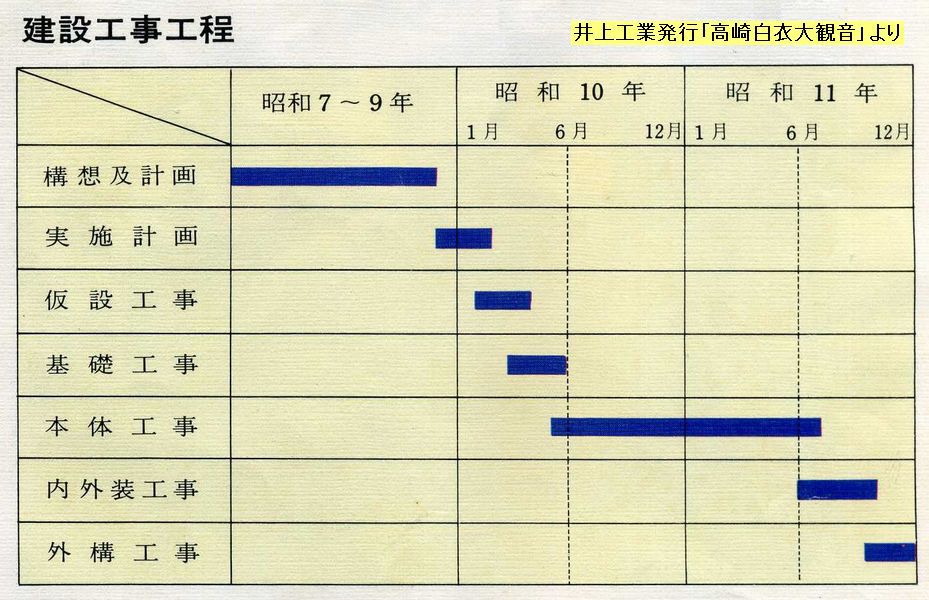

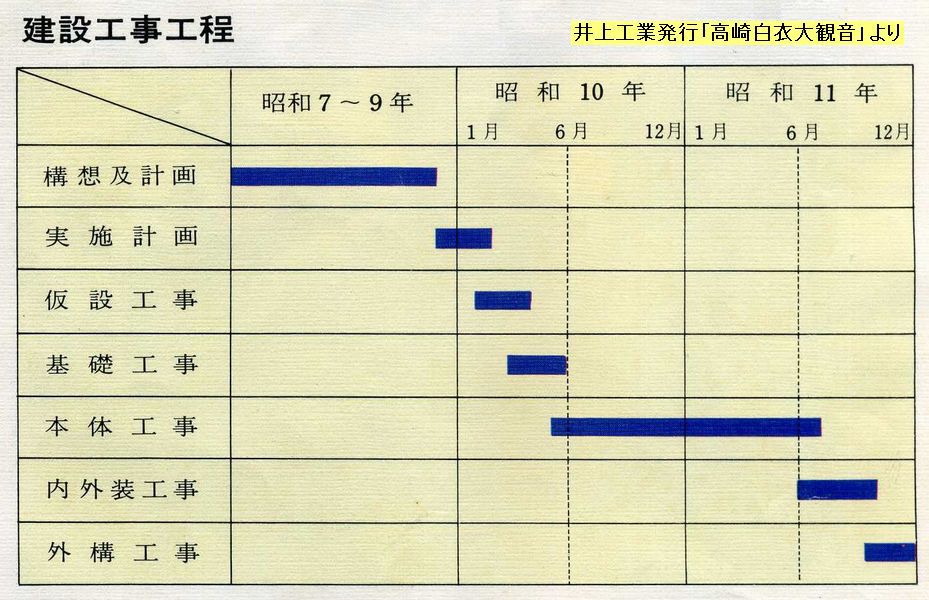

工程表を見ると、昭和七年(1932)から始めた構想・計画は、昭和九年の単独拝謁の時まで延々と続けられていたことが分かります。

工程表を見ると、昭和七年(1932)から始めた構想・計画は、昭和九年の単独拝謁の時まで延々と続けられていたことが分かります。

そして単独拝謁の直後、一気に工事が開始されています。

構想・計画の様子を「高崎白衣大観音」誌は、このように記しています。

「ありとあらゆる知恵」という言葉に、初めての巨大コンクリート像建設に戸惑っていた様子がうかがえます。

保三郎自身、その実行には相当不安を持ち、躊躇もしていたのではないかと思われます。

そこへ思いもかけぬ単独拝謁という栄誉に浴し、その感激が保三郎に覚悟を決めさせたとみるべきではないでしょうか。

では、工事の様子を冊子から抜き書きしてみましょう。

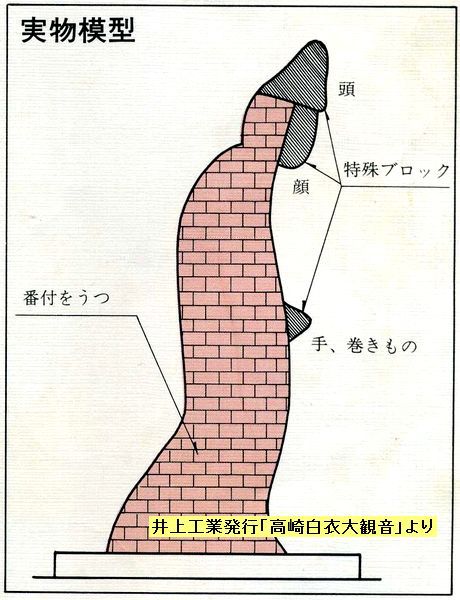

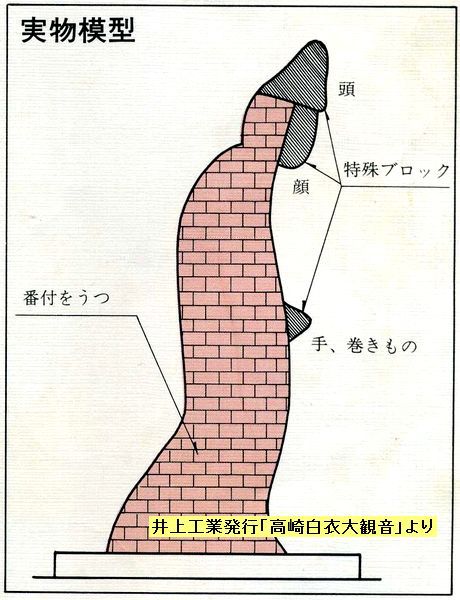

「実物模型」というのは、森村酉三の作った原型像(100分の1)を基に作った10分の1模型で、これによって実際の組み立て方をシミュレーションしたということです。

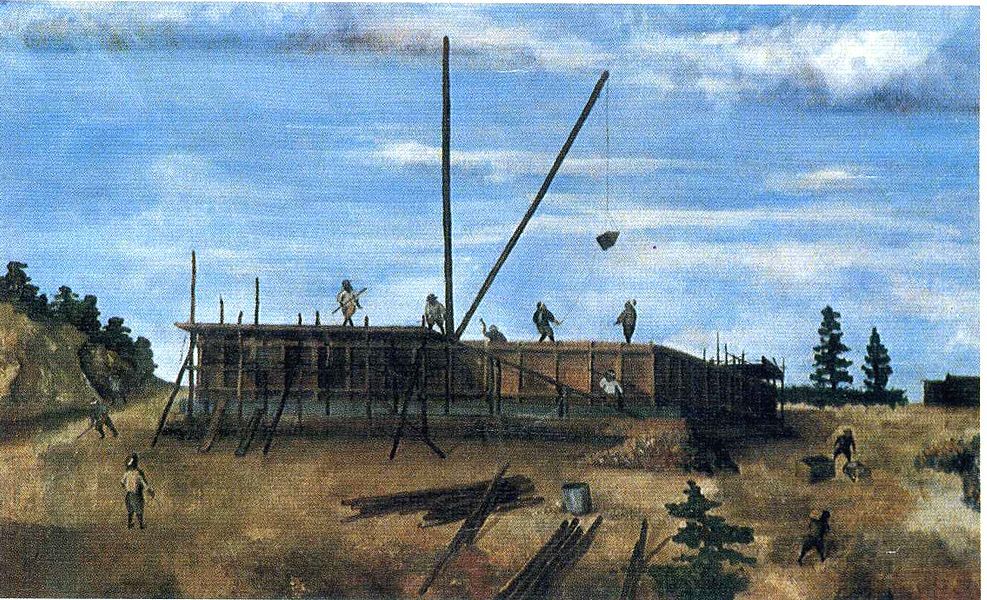

「太平軒」さんに、基礎工事中の貴重な写真が残っています。

「太平軒」さんに、基礎工事中の貴重な写真が残っています。

「太平軒」さんはもともと相生町で食堂をやっていたそうですが、観音山に食べ物屋が欲しいという保三郎の言葉で山上に店を開いたという、草分け的なお店です。

最初は山頂駐車場から入ってすぐの所にあったそうですが、現在はそこが「太平軒支店」になっています。

「クレーンでブロックを吊上げた」とありますが、当時、「クレーン」なんてあったのでしょうか。

調べてみると、日本で初めてクレーンが使われたのは、明治四年(1871)旧横須賀海軍工廠だそうです。

◇日本最古のクレーン(日本ホイスト株式会社)

ということは、わが高崎に大いに関係する小栗上野介に由来する訳ですね。

さて、話は次回に続きます。

白衣大観音像原型にまつわるお話まででした。

今回は、大観音像建設工事についてのお話です。

白衣大観音が建立される経緯について書かれた本や資料は結構あるのですが、建設工事そのものについての資料は、これまで目にすることがありませんでした。

しかし、いつも不思議に思うことなのですが、思い続けていると、ある時突然それが目の前に出現することがあります。

10月にやった「かんのん山大冒険」の時です。

10月にやった「かんのん山大冒険」の時です。慈眼院からハイキングコースを通って洞窟観音へ向かおうとして「太平軒本店」さんの前を通ると、こんな珍しい写真が飾ってあるのを見つけ、写真を撮らせてもらいました。

それから暫くしてからなんですが、もしかすると昔の写真をもっと持ってらっしゃるんじゃないかと思い、「太平軒」さんを再訪しました。

それから暫くしてからなんですが、もしかすると昔の写真をもっと持ってらっしゃるんじゃないかと思い、「太平軒」さんを再訪しました。期待に反し、昔の写真はあまりお持ちではなかったのですが、こんなのもあるんですよと見せてくれたのが、昭和五十四年(1979)井上工業が創業90周年を記念して発行した「高崎白衣大観音」という小冊子でした。

この小冊子に、建設工事のことがわりと詳しく書かれていてびっくりし、コピーを取らせて頂きました。

そんなことで、これからその小冊子をもとに、建設工事についてご紹介させて頂きます。

井上保三郎が白衣大観音を建てることを決意したのは、昭和九年(1934)天皇陛下に単独拝謁をした感激からというのが定説になっていますが、それは表向きの理由であろうということは、このシリーズ第49話に書きました。

井上保三郎が白衣大観音を建てることを決意したのは、昭和九年(1934)天皇陛下に単独拝謁をした感激からというのが定説になっていますが、それは表向きの理由であろうということは、このシリーズ第49話に書きました。「高崎白衣大観音」誌にも、こんな記述があります。

| 「 | 実は、白衣大観音像建立の計画は、その(単独拝謁の)数年前から構想されておりました。 |

| 建立の地点としては、観音山頂(高崎市石原町)が物色されましたが、標高190mの観音山頂を拓り開き、そこに遠く汽車からも見えるほどの世界最大の観音様が建てられるという話は、人々の口から耳、耳から口へとまたたく間に伝えられてゆきました。 | |

| 世人の驚嘆は、まさに空前絶後・・・。あまりの計画の大きさに心配した近親から忠告される一幕もあったと言われています。」 |

工程表を見ると、昭和七年(1932)から始めた構想・計画は、昭和九年の単独拝謁の時まで延々と続けられていたことが分かります。

工程表を見ると、昭和七年(1932)から始めた構想・計画は、昭和九年の単独拝謁の時まで延々と続けられていたことが分かります。そして単独拝謁の直後、一気に工事が開始されています。

構想・計画の様子を「高崎白衣大観音」誌は、このように記しています。

| 「 | 設計にあたっては、当社技術陣の技術を結集し、各方面からの参考意見を聴取し、様々な実験が繰り返されました。 |

| 引かれた設計図の数は、断面図、詳細図、施工図等、全部で1200枚にのぼっています。 | |

| 関係者は、ありとあらゆる知恵を絞りました。 燗とっくり等を並べて揺すってみたり・・・基礎の安定感を確かめる工夫。農家で使う背負い籠の製法(逆さにした状態)からヒントを得た竹籠工法・・・。次々と知恵が集められました。」 |

「ありとあらゆる知恵」という言葉に、初めての巨大コンクリート像建設に戸惑っていた様子がうかがえます。

保三郎自身、その実行には相当不安を持ち、躊躇もしていたのではないかと思われます。

そこへ思いもかけぬ単独拝謁という栄誉に浴し、その感激が保三郎に覚悟を決めさせたとみるべきではないでしょうか。

では、工事の様子を冊子から抜き書きしてみましょう。

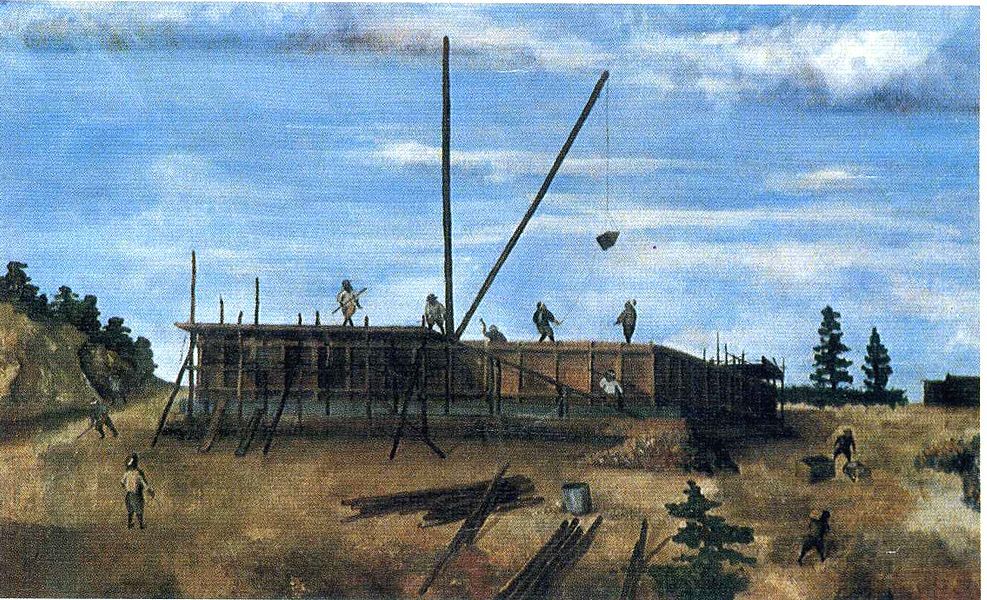

| 「 | 建造物を建立する地点の地盤は、調査の結果、表面6~7m位が関東ローム層、その下部が砂利混じりの礫層ということが判明しました。 資材搬入路については、 |

| 「 | 在来山道が非常に狭かったため、拡幅計画を立て、荷馬車や車が通れるように考えました。」 |

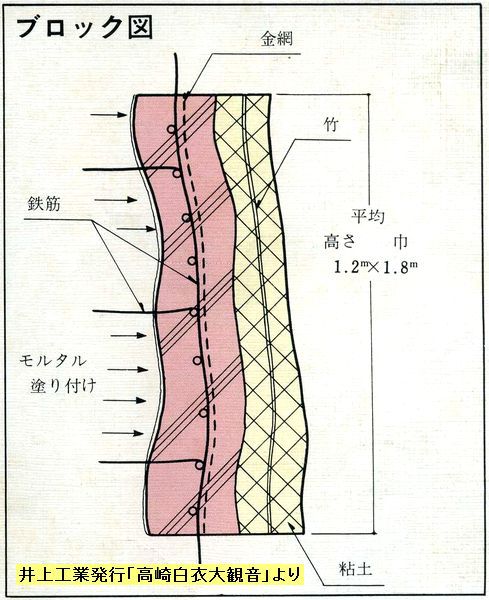

| 「 | 本体は、前述した”竹籠工法”を採用することを決定。 |

| 構造は、柱・梁からラーメン構造を中核に、外壁ブロックを緊結してゆく工法を採用しましたが、この工法は、現在の建物で外壁用プレコンを取付けてゆく工法に似ております。 | |

| (略) | |

| 施工図は、本体ならびに実物模型の外周に、ブロックの高さ |

| 「 | の縮尺を単位とした平行線を引き、また、その個所個所で巾の寸法を決め、個々に番号を打ち、各々のブロックについて、断面・平面詳細図を作図してゆくという方法をとりました。」 |

「実物模型」というのは、森村酉三の作った原型像(100分の1)を基に作った10分の1模型で、これによって実際の組み立て方をシミュレーションしたということです。

| 「 | 根伐(ねぎり)はすべてツルハシによる手掘りで行い、7mほど掘り下げて鉄筋コンクリートのベタ基礎を築きましたが、礫層のため、工事は難行、相当な日数を要しました。 |

| 「 | 地耐力試験を行った後、基礎及び地下室の鉄筋コンクリート工事が施工されました。」 |

「太平軒」さんに、基礎工事中の貴重な写真が残っています。

「太平軒」さんに、基礎工事中の貴重な写真が残っています。「太平軒」さんはもともと相生町で食堂をやっていたそうですが、観音山に食べ物屋が欲しいという保三郎の言葉で山上に店を開いたという、草分け的なお店です。

最初は山頂駐車場から入ってすぐの所にあったそうですが、現在はそこが「太平軒支店」になっています。

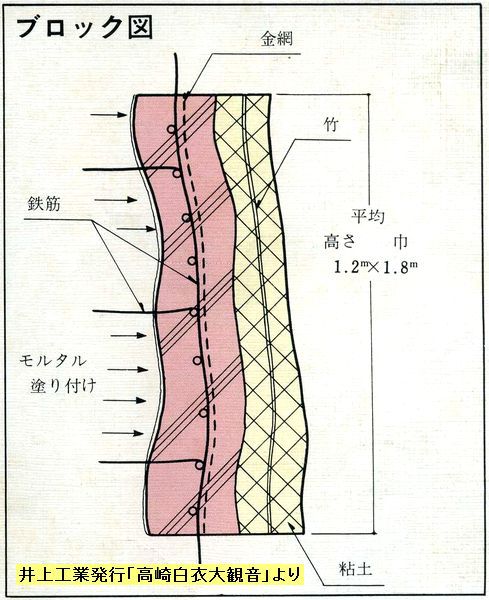

| 「 | 模型の番付にならって引いた施工図に基き、仮設下小屋でブロック(巾1.8m×高1.2m)を作る作業が始められました。 |

| まず型枠として竹細工でこしらえた曲面に粘土を塗り付け、外壁の型を作り出す作業を行い、それに鉄筋を縦・横に組み、金網を入れてモルタルを塗り付けました。」 |

| 「 | 巻物・顔・頭等も同様に、仮設下小屋で製作されました。 |

| 表面の仕上げには白セメントが使われ、特に入念に左官工が成型にたずさわりました。」 |

| 「 | 柱・梁と組壁については、ブロック積みの後、ブロックから出ている鉄筋と柱・梁・壁筋を緊結し固定させました。 |

| ブロック積みは、内部の柱・梁の鉄筋組立及び内側型枠建て込み終了後、クレーンを用いてブロックを外部から吊上げ、各階毎に数段積上げ、そのブロッ |

| 「 | ク内側に出ている鉄筋を本体鉄筋に緊結する方法がとられました。」 |

「クレーンでブロックを吊上げた」とありますが、当時、「クレーン」なんてあったのでしょうか。

調べてみると、日本で初めてクレーンが使われたのは、明治四年(1871)旧横須賀海軍工廠だそうです。

◇日本最古のクレーン(日本ホイスト株式会社)

ということは、わが高崎に大いに関係する小栗上野介に由来する訳ですね。

さて、話は次回に続きます。

【太平軒本店】

【太平軒支店】