例幣使街道寄道散歩、だいぶ間が空いてしまいました。

八幡原の「若宮八幡」からです。

「上野国神社明細帳」による「八幡原若宮神社」の由緒です。

「上野国神社明細帳」による「八幡原若宮神社」の由緒です。

800年以上も前に源頼朝がここに来た時に創建したというんですから、すごい由緒です。

ほんとかなぁ?という感じですが、昭和五十九年(1984)発行「瀧川村誌」の「八幡原 若宮八幡宮」の項には、こんな記述があります。

ここに出てくる「安達藤九郎盛長」という人は保延元年(1135)の生まれで、上野国守護(奉行人)に就任したのは平安時代末期の元暦元年(1184)頃だそうです。

源頼朝の乳母である比企尼の長女・丹後内侍を妻とし、頼朝の信頼も厚かった藤九郎は、建久十年(1199)に頼朝が亡くなると出家し、その翌年の正治二年(1200)に頼朝を追うようにこの世を去っています。

こう見てくると、「上野国神社明細帳」の由緒に書かれている話も、「瀧川村誌」に書かれている話も、まんざら嘘でもないような気がします。

頼朝自身が創建したというのは疑わしいとしても、頼朝が腹心・藤九郎の治めるこの地を訪れ、藤九郎が主君・頼朝を迎えるにあたり、鎌倉所縁の「若宮八幡宮」を勧請・創建したということならば、それほど無理のある話ではないでしょう。

「八幡原」という地名も、「鎌倉坂」という呼び名も、きっとそういうことなのでしょう。

安達藤九郎盛長の館跡とされる「八幡原城址」の図が、古城塁研究家・山崎一氏により描かれています。

安達藤九郎盛長の館跡とされる「八幡原城址」の図が、古城塁研究家・山崎一氏により描かれています。

山崎氏は、「戦国中期以前の築城であろう。」と記しています。

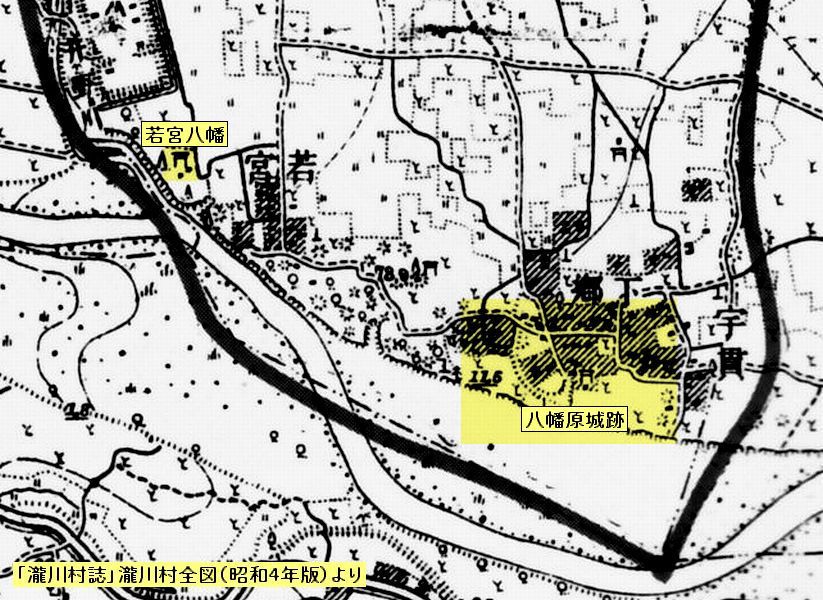

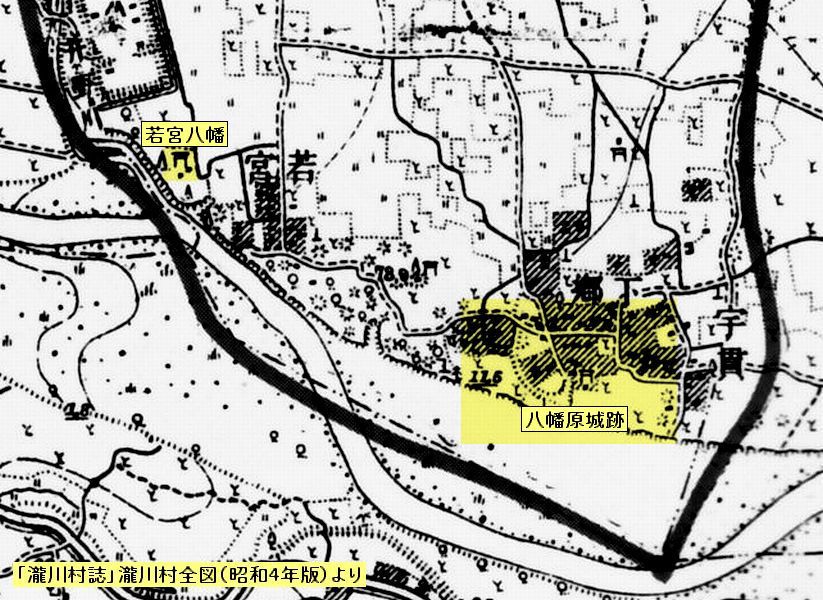

今は関越自動車道が通り、ずいぶん様子が変わってしまいましたが、昭和四年(1929)の地図で見ると、「八幡原城」がどの辺にあったか見当が付きます。

今は関越自動車道が通り、ずいぶん様子が変わってしまいましたが、昭和四年(1929)の地図で見ると、「八幡原城」がどの辺にあったか見当が付きます。

「若宮八幡」は左上の位置ですから、けっこう離れた場所であることも分かります。

もっとも、昔の人やこの辺の人にとっては、「わきゃねえ。」距離なんでしょうが。

さて、だいぶ例幣使街道から離れてしまいました。

戻ることにいたしましょう。

八幡原の「若宮八幡」からです。

「上野国神社明細帳」による「八幡原若宮神社」の由緒です。

「上野国神社明細帳」による「八幡原若宮神社」の由緒です。| 「 | 建久年間(1190~1198)右大将頼朝卿当国ヲ巡行ノ時当地ニ御在留有之節八幡社ヲ創立シ鎌倉本社ノ分社ト為セシト云フ」 |

800年以上も前に源頼朝がここに来た時に創建したというんですから、すごい由緒です。

ほんとかなぁ?という感じですが、昭和五十九年(1984)発行「瀧川村誌」の「八幡原 若宮八幡宮」の項には、こんな記述があります。

| 「 | 往古此の土地は、上野国守護安達遠(藤)九郎盛長の館跡と云われ、南は烏川の絶壁を擁し西は井野川を構え、東北は土堤を周らし、西に近く中山道を控え要がいの地となっている。 |

| 其の昔、建久年間右大将源頼朝郷(卿)当国御巡行の途、当地に御任留になり、此の里に八幡宮を勧請し、鎌倉本社の分社としたということである。 | |

| 当村原田新左衛門なるもの宮守となり、地所の所得を以て、祭典費及び修繕費に充てて来たが、明治三年岩鼻県が、管轄するようになり、上知するところとなった。」 |

ここに出てくる「安達藤九郎盛長」という人は保延元年(1135)の生まれで、上野国守護(奉行人)に就任したのは平安時代末期の元暦元年(1184)頃だそうです。

源頼朝の乳母である比企尼の長女・丹後内侍を妻とし、頼朝の信頼も厚かった藤九郎は、建久十年(1199)に頼朝が亡くなると出家し、その翌年の正治二年(1200)に頼朝を追うようにこの世を去っています。

こう見てくると、「上野国神社明細帳」の由緒に書かれている話も、「瀧川村誌」に書かれている話も、まんざら嘘でもないような気がします。

頼朝自身が創建したというのは疑わしいとしても、頼朝が腹心・藤九郎の治めるこの地を訪れ、藤九郎が主君・頼朝を迎えるにあたり、鎌倉所縁の「若宮八幡宮」を勧請・創建したということならば、それほど無理のある話ではないでしょう。

「八幡原」という地名も、「鎌倉坂」という呼び名も、きっとそういうことなのでしょう。

安達藤九郎盛長の館跡とされる「八幡原城址」の図が、古城塁研究家・山崎一氏により描かれています。

安達藤九郎盛長の館跡とされる「八幡原城址」の図が、古城塁研究家・山崎一氏により描かれています。山崎氏は、「戦国中期以前の築城であろう。」と記しています。

今は関越自動車道が通り、ずいぶん様子が変わってしまいましたが、昭和四年(1929)の地図で見ると、「八幡原城」がどの辺にあったか見当が付きます。

今は関越自動車道が通り、ずいぶん様子が変わってしまいましたが、昭和四年(1929)の地図で見ると、「八幡原城」がどの辺にあったか見当が付きます。「若宮八幡」は左上の位置ですから、けっこう離れた場所であることも分かります。

もっとも、昔の人やこの辺の人にとっては、「わきゃねえ。」距離なんでしょうが。

さて、だいぶ例幣使街道から離れてしまいました。

戻ることにいたしましょう。