「田村隧道」と田村今朝吉氏のことについては、平成元年(1989)片岡中学校同窓会発行の「片岡の歴史」を参考にさせて頂いておりましたが、隧道の位置や今朝吉氏の没年など詳しいことまでは記載されていませんでした。

そこで、元高崎市史編纂委員で高崎の墓を調査研究されている中村茂先生に、今朝吉氏の墓をご存知かお尋ねしてみたところ、「墓石は不明だが、元同僚で乗附小教諭だった篠原幹夫氏が書いた『金ヶ崎用水の歴史』というのがあるので送りましょう。」というお話を頂きました。

送って頂いたのが、これ。

送って頂いたのが、これ。

乗附小学校の子どもたちに、郷土の「金ヶ崎用水」と「田村隧道」そして田村今朝吉氏のことを伝えようと、篠原幹夫氏が編著した全48頁の教材を、昭和五十七年(1982)に乗附小校区教育文化振興会が発行したものです。

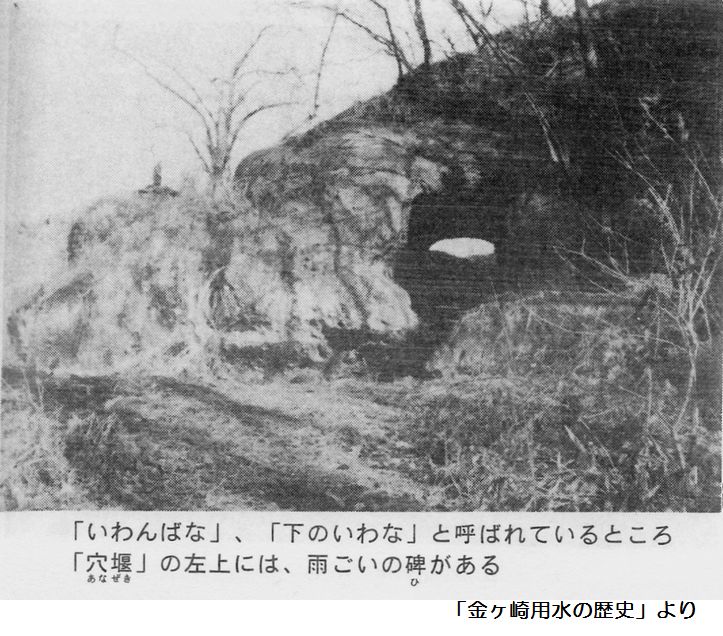

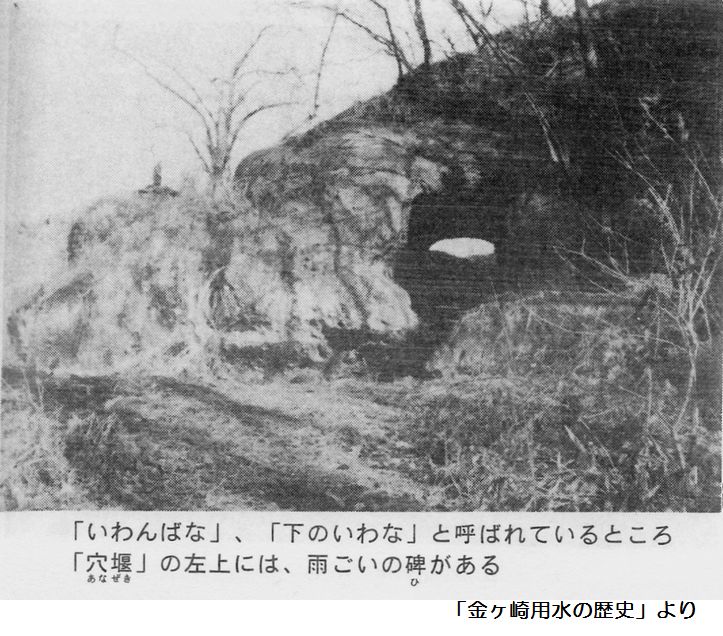

表紙に描かれた絵には、解説がありました。

「碓氷川にはり出した『したのいわな』にある、右『穴堰(あなぜき)』と、左『田村隧道』。 『穴堰』の右上に雨ごいの碑、『田村隧道』の上に完成記念碑が見える。」

ここからは、この本を元に「金ヶ崎用水」の歴史をご紹介いたしましょう。

「金ヶ崎用水」の取水口と水路は、上図のように過去数回にわたる変遷の歴史があります。

最も古い用水は、ちょうど現在の「乗附緑地」東端辺りの碓氷川から取水していたようです。

それが、明治四十三年(1910)の大洪水によって川底が削り取られ、川よりも用水路の方が高くなってしまいました。

そこで、川と用水路の高さが同じになるところに新しい取水口を造ったのです。

現在の「乗附緑地」西端辺りと思われます。

それにより、用水路の全長も長くなりました。

ところが、昭和十年(1935)の大洪水で、またもや取水口は破壊され、用水路も土砂に埋まってしまいます。

復旧にあたり、今度は大水の被害に遭わないように、用水路は川からできるだけ離そうと、乗附丘陵の裾際ぎりぎりに沿わせました。

取水口は、さらに上流に造ることになりました。

ここが、現在の「金ヶ崎用水」取水口です。

この時、川にはり出した丘陵部分「いわんばな(岩の鼻)」には、穴を掘って水を通しました。

この時、川にはり出した丘陵部分「いわんばな(岩の鼻)」には、穴を掘って水を通しました。

この穴を、「穴堰」とか「いわな(岩穴)」とか呼んでいたようです。

そして、上流にあるのを「上のいわな」、下流にあるのを「下のいわな」と言っていました。

昭和六十三年(1988)に出版された、「徐徐漂(ぶらり)たかさき」の著者・内山信次氏は、その中で次のように回想しています。

その用水路を、またまた昭和十六年(1941)八月の大洪水が襲います。

昭和十六年といえば、日米開戦の年です。

市や県に復旧工事の補助を申請しても、なかなか完全な復旧とはならず、壊れた用水路をつなぐために木製の樋を組み合わせて凌いだといいます。

乗附・石原の農家の人々は、次に造る用水路はさらに川から遠いところを通したいと考えていました。

しかし、これ以上遠ざけるには乗附丘陵を貫いて、トンネルを掘るしかありません。

でも、そんな大工事をする費用を水利組合で工面できるはずもなく、計画は宙に浮いていました。

そんな時、名乗りを上げてくれたのが田村今朝吉氏だったのです。

そんな時、名乗りを上げてくれたのが田村今朝吉氏だったのです。

当時、石原で製糸工場を経営していた今朝吉氏は、生まれ故郷・乗附のことを、いつも心に掛けていました。

「金ヶ崎用水」が、たびたび大水の被害に遭っていることも、いつも残念に思っていましたが、新しい用水路のトンネル計画があり、その資金調達に困っていることを知って、協力することを申し出たのです。

さて、ここから、懸案だったトンネル工事が始まる訳ですが、続きは次回ということに。

そこで、元高崎市史編纂委員で高崎の墓を調査研究されている中村茂先生に、今朝吉氏の墓をご存知かお尋ねしてみたところ、「墓石は不明だが、元同僚で乗附小教諭だった篠原幹夫氏が書いた『金ヶ崎用水の歴史』というのがあるので送りましょう。」というお話を頂きました。

送って頂いたのが、これ。

送って頂いたのが、これ。乗附小学校の子どもたちに、郷土の「金ヶ崎用水」と「田村隧道」そして田村今朝吉氏のことを伝えようと、篠原幹夫氏が編著した全48頁の教材を、昭和五十七年(1982)に乗附小校区教育文化振興会が発行したものです。

表紙に描かれた絵には、解説がありました。

「碓氷川にはり出した『したのいわな』にある、右『穴堰(あなぜき)』と、左『田村隧道』。 『穴堰』の右上に雨ごいの碑、『田村隧道』の上に完成記念碑が見える。」

ここからは、この本を元に「金ヶ崎用水」の歴史をご紹介いたしましょう。

「金ヶ崎用水」の取水口と水路は、上図のように過去数回にわたる変遷の歴史があります。

最も古い用水は、ちょうど現在の「乗附緑地」東端辺りの碓氷川から取水していたようです。

それが、明治四十三年(1910)の大洪水によって川底が削り取られ、川よりも用水路の方が高くなってしまいました。

そこで、川と用水路の高さが同じになるところに新しい取水口を造ったのです。

現在の「乗附緑地」西端辺りと思われます。

それにより、用水路の全長も長くなりました。

ところが、昭和十年(1935)の大洪水で、またもや取水口は破壊され、用水路も土砂に埋まってしまいます。

復旧にあたり、今度は大水の被害に遭わないように、用水路は川からできるだけ離そうと、乗附丘陵の裾際ぎりぎりに沿わせました。

取水口は、さらに上流に造ることになりました。

ここが、現在の「金ヶ崎用水」取水口です。

この時、川にはり出した丘陵部分「いわんばな(岩の鼻)」には、穴を掘って水を通しました。

この時、川にはり出した丘陵部分「いわんばな(岩の鼻)」には、穴を掘って水を通しました。この穴を、「穴堰」とか「いわな(岩穴)」とか呼んでいたようです。

そして、上流にあるのを「上のいわな」、下流にあるのを「下のいわな」と言っていました。

昭和六十三年(1988)に出版された、「徐徐漂(ぶらり)たかさき」の著者・内山信次氏は、その中で次のように回想しています。

| 「 | 昔、といっても四十数年前ですが、御部入の山が碓氷川に張り出した二百メートルほどの部分は、道の北側の下が碓氷川で、山と道の間が用水路でした。 |

| 用水は所々山を削り貫いた短い隧道を流れていました。 | |

| それは何と言ったらよいか、高崎市内にもこんな所があるかと思われる奇観でした。」 |

その用水路を、またまた昭和十六年(1941)八月の大洪水が襲います。

昭和十六年といえば、日米開戦の年です。

市や県に復旧工事の補助を申請しても、なかなか完全な復旧とはならず、壊れた用水路をつなぐために木製の樋を組み合わせて凌いだといいます。

乗附・石原の農家の人々は、次に造る用水路はさらに川から遠いところを通したいと考えていました。

しかし、これ以上遠ざけるには乗附丘陵を貫いて、トンネルを掘るしかありません。

でも、そんな大工事をする費用を水利組合で工面できるはずもなく、計画は宙に浮いていました。

そんな時、名乗りを上げてくれたのが田村今朝吉氏だったのです。

そんな時、名乗りを上げてくれたのが田村今朝吉氏だったのです。当時、石原で製糸工場を経営していた今朝吉氏は、生まれ故郷・乗附のことを、いつも心に掛けていました。

「金ヶ崎用水」が、たびたび大水の被害に遭っていることも、いつも残念に思っていましたが、新しい用水路のトンネル計画があり、その資金調達に困っていることを知って、協力することを申し出たのです。

さて、ここから、懸案だったトンネル工事が始まる訳ですが、続きは次回ということに。