倉賀野町の安楽寺には、「穴薬師」や「倉賀野八景」の他、見るものが沢山あります。

倉賀野町の安楽寺には、「穴薬師」や「倉賀野八景」の他、見るものが沢山あります。今日は、それらをまとめてご紹介することにしましょう。

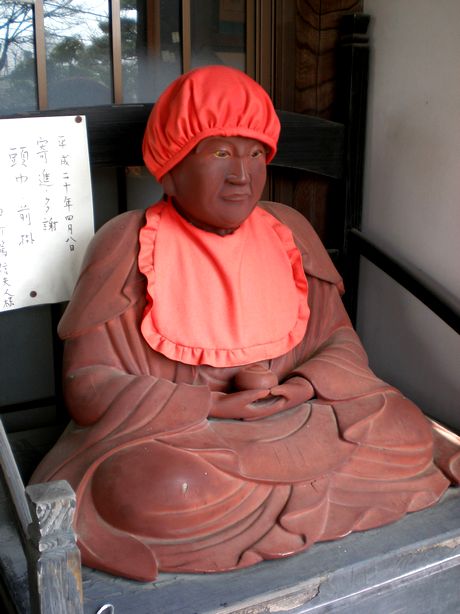

「賓頭盧(おびんづる)様」

本堂の軒下に祀られています。

病のあるところを撫でると、治してくれるそうです。

膝が一番光っていました。

「二十二夜堂」

本堂の左側に建っています。

説明は「由来看板」をご覧ください。

「将軍地蔵堂」

二十二夜堂の左に建っています。

説明は「由来看板」をご覧ください。

「異形板碑」

将軍地蔵堂の左にあります。

説明は「由来看板」をご覧ください。

以上の遺跡は比較的有名なものなので、ガイドブックなどにもよく登場します。

しかし、知られざる興味深きものが安楽寺には残されています。

そのひとつが、「えな捨て場」です。

「えな」とは「胞衣」と書き、産後の「胎盤」のことです。

昔は、お産婆さんが油紙にくるんで、その家の人が寺の墓地に持って行って捨てていたといいます。

安楽寺古墳の西側斜面、お地蔵様の左に、今でもその穴が残っています。

その後ろに、昭和四十年(1965)建立の「胞衣之碑」があります。

この年は巳年で、第百二回目の「穴薬師」ご開帳を記念して建てられたようです。

もうひとつ珍しいのが、「鼠(ねずみ)供養塔」です。

古墳の北側、ちょっと高くなった所に不動明王の石像と並んで建っています。

写真ではちょっとわかりにくいですが、「鼠」の文字が刻まれています。

一説には、倉賀野脇本陣の主須賀庄兵衛が、自宅の蔵の鼠を供養するために建てたと言われています。

また、安楽寺の奥様のお話によると、倉賀野河岸の米蔵を解体する時に、沢山の鼠を殺したので、その供養のために蔵主が建てたのだそうです。

実は、この話には後日談があります。

その解体した米蔵の部材を使って、安楽寺の庫裡を建てたというのです。

安楽寺は、お寺さんには珍しく信徒はいるものの、檀家というのを持たない祈祷寺です。

今でこそ、信徒さんの勧めで裏にわずかな墓地を持っていますが、昔は貧乏寺だったのだと奥様は仰います。

それを知っていた大工さんが、解体した米蔵の部材を使って、寺の庫裡を建て直してくれたのだそうです。

そのように、安楽寺は倉賀野の住民が、何かにつけて寺のために寄付を募るなどして維持してきたお寺です。

しかし、信心深い人が少なくなった現代では、なかなかそれが難しくなっているのが現状のようです。

お近くに行かれた時には、ぜひとも安楽寺をお訪ねください。

数々の遺跡を楽しんで、いろいろお願いごともいたしましょう。

そして、ご喜捨をいたしましょう。

【安楽寺】

at 2009年05月28日 00:05

at 2009年05月28日 00:05