再び、箕郷町に戻って参りました。

前々回の「生原の北野神社」の北西210mにあるはずなのですが・・・。

普通に道を歩いてたら、まず目に入らないでしょうね。

「いちごばたけ幼稚園」の駐車場を突っ切って行くとロープが張られていて、「入っちゃダメ!」みたいになってるし。

それをすり抜けて近くまで行くと、石碑も史跡看板も何故かあっち向いてますし。

いったいどうなってんだと思いながら表側に回ってみると、井野川べりのフェンスに沿って野道がありました。

じゃ、この野道へはどこから入って来るのかと思うと、これがまた分かりにくい。

土地の人でもなきゃ、ちょっと入る気にはなりませんよね。

反対側の入り口だって、こんなですし。

ま、ともかく、「八坂神社」です。

「神社」とは言うものの、石碑だけですが。

看板に、「神社の場所を変えたら赤痢が流行り、現在地に戻したら病も治まった」とあります。

「牛頭天王」こと「八坂の神様」ってけっこう恐い神様です。

過去記事「追分の八坂大神」にありますので、よかったらご覧ください。

何となく物足らなかったので、すぐ近くにある古墳を見に行きました。

「八坂神社」碑の南東方向に墓地が見えますが、その中にあります。

ここは関口家の墓地で、正面から見ると、岩で造った築山のように見えます。

後へ回ると、立派な石室の入り口があります。

「上毛古墳綜覽」(昭和十三年/1938発行)では「箕輪町3号古墳」とあり、所有者は関口蔵他一名となっていますが、「群馬県古墳総覧」(平成二十九年/2017発行)では「天宮古墳」として載っています。

「天宮古墳」という名称は、後から付けられたのでしょうか。

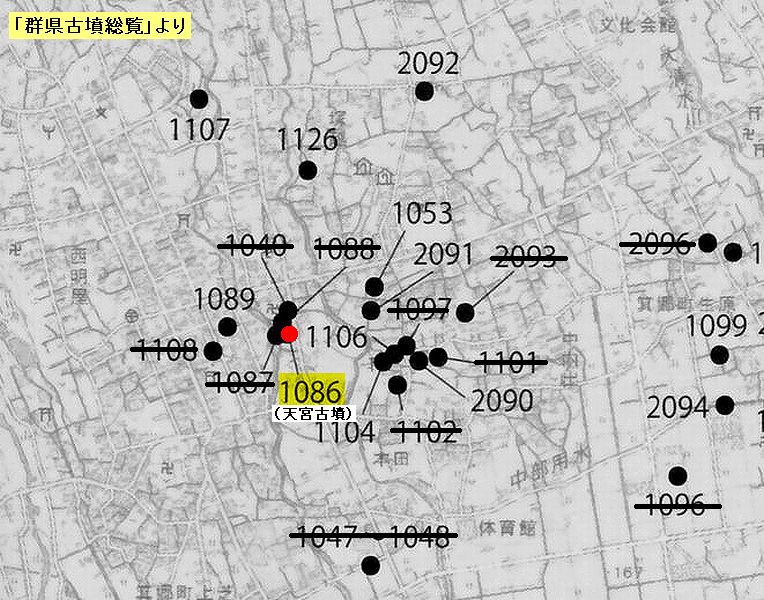

この辺り、たくさんの古墳があったようですが、消失してしまったものも多いです。

因みに、赤丸のNo.1086が「天宮古墳」、No.1104と1106が前々回「生原の北野神社」に出てくる2つの古墳です。

きっと古代から、「井野川」「天神川」沿いに人々の暮らしが広がっていたのでしょう。

前々回の「生原の北野神社」の北西210mにあるはずなのですが・・・。

普通に道を歩いてたら、まず目に入らないでしょうね。

「いちごばたけ幼稚園」の駐車場を突っ切って行くとロープが張られていて、「入っちゃダメ!」みたいになってるし。

それをすり抜けて近くまで行くと、石碑も史跡看板も何故かあっち向いてますし。

いったいどうなってんだと思いながら表側に回ってみると、井野川べりのフェンスに沿って野道がありました。

じゃ、この野道へはどこから入って来るのかと思うと、これがまた分かりにくい。

土地の人でもなきゃ、ちょっと入る気にはなりませんよね。

反対側の入り口だって、こんなですし。

ま、ともかく、「八坂神社」です。

「神社」とは言うものの、石碑だけですが。

看板に、「神社の場所を変えたら赤痢が流行り、現在地に戻したら病も治まった」とあります。

「牛頭天王」こと「八坂の神様」ってけっこう恐い神様です。

過去記事「追分の八坂大神」にありますので、よかったらご覧ください。

何となく物足らなかったので、すぐ近くにある古墳を見に行きました。

「八坂神社」碑の南東方向に墓地が見えますが、その中にあります。

ここは関口家の墓地で、正面から見ると、岩で造った築山のように見えます。

後へ回ると、立派な石室の入り口があります。

「上毛古墳綜覽」(昭和十三年/1938発行)では「箕輪町3号古墳」とあり、所有者は関口蔵他一名となっていますが、「群馬県古墳総覧」(平成二十九年/2017発行)では「天宮古墳」として載っています。

「天宮古墳」という名称は、後から付けられたのでしょうか。

この辺り、たくさんの古墳があったようですが、消失してしまったものも多いです。

因みに、赤丸のNo.1086が「天宮古墳」、No.1104と1106が前々回「生原の北野神社」に出てくる2つの古墳です。

(No.を消してあるものは消失古墳)

きっと古代から、「井野川」「天神川」沿いに人々の暮らしが広がっていたのでしょう。

【上芝の八坂神社】