久しぶりの、お散歩ネタです。

正保四年(1647)から慶応三年(1867)までの221年間、一度の中断もなく行われたという日光例幣使の派遣。

毎年決まって4月1日に京を発ち、中山道を東下し、倉賀野宿から分岐する「日光例幣使街道」を通る。

4月10日坂本宿に宿泊すると、翌日には安中、板鼻、高崎、倉賀野を通り抜けて次の宿泊地・玉村宿まで行ってしまいます。

そんな訳で、玉村では「日光例幣使街道」を町のPRに活用し、「たつながさま」という例幣使キャラクターまでいるのですが、通過点のわが高崎では・・・。

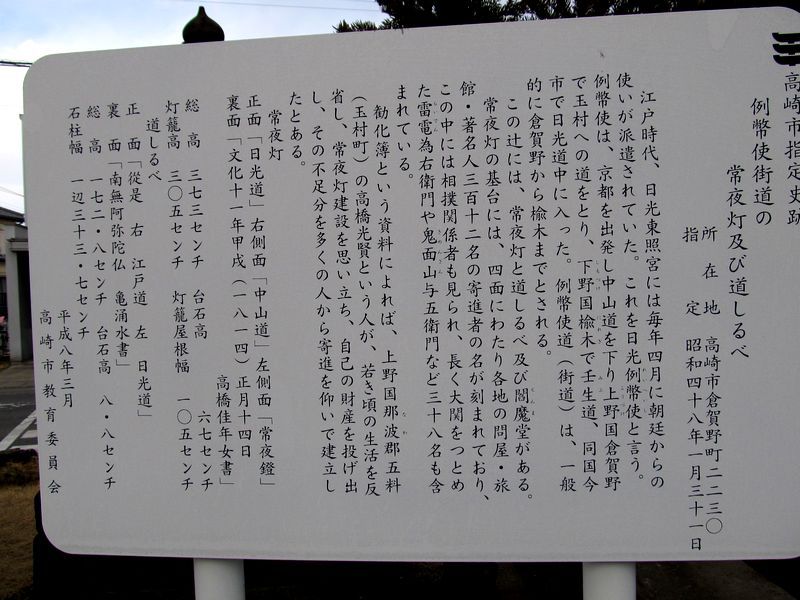

よく取り上げられるのが、「日光例幣使街道」の起点で中山道との分去れにある、倉賀野下町の「道しるべ」と「常夜燈」でしょうか。

説明板によると、「上野国那波郡五料(玉村町)の高橋光賢という人が、若き頃の生活を反省し、常夜灯建設を思い立ち、自己の財産を投げ出し、その不足分を多くの人から寄進を仰いで建立した」とあります。

説明板によると、「上野国那波郡五料(玉村町)の高橋光賢という人が、若き頃の生活を反省し、常夜灯建設を思い立ち、自己の財産を投げ出し、その不足分を多くの人から寄進を仰いで建立した」とあります。

郷土誌刊行会の清水要次氏著「街道ものがたり」には、もう少し詳しい話が書かれています。

「高砂屋」というのは五料河岸にあった旅籠だそうです。

説明板には、常夜燈の文字は「高橋佳年女書」と書かれています。

説明板には、常夜燈の文字は「高橋佳年女書」と書かれています。

この高橋佳年という女性は、清水寥人氏著「日光例幣使のみち」によると、「高砂屋二代藤太郎の妻」で、当時26歳だったということです。

ただ、清水要次氏によると、藤太郎は「高橋藤兵衛嫡男」となっていますので、光賢の子どもではないんですね。

養子にでも入った人なんでしょうか。

光賢は、常夜燈建立の念願を果たしてほっとしたのか、その年、文化十一年(1814)の八月にこの世を去ったそうです。

罪亡ぼしとは言え、高崎にとって素晴らしいものを残してくれたものです。

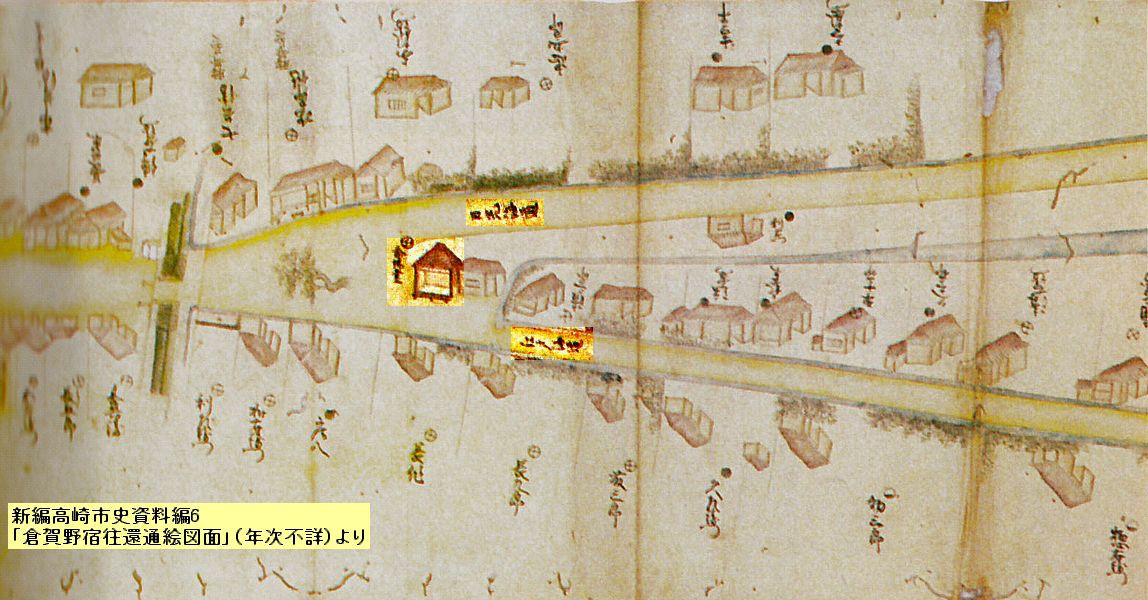

「道しるべ」と「常夜燈」と共に取り上げられるのが、東隣に建つ「閻魔堂」ですが、昔の絵図では「念佛堂」となっています。

「道しるべ」と「常夜燈」と共に取り上げられるのが、東隣に建つ「閻魔堂」ですが、昔の絵図では「念佛堂」となっています。

もともとは、阿弥陀如来を祀る「阿弥陀堂」だったようです。

いつの頃か、この「阿弥陀堂」に、江戸生まれの美しい中年尼僧が住んでいたそうなんですが、これがどうもとんでもない尼さんで、夜な夜な河岸の船頭衆を集めて賭場を開帳し、自らも壺を振っていたというんですね。

ところがある日、負けが込んでとも、旅籠吉野家の婿と駆け落ちでとも言われていますが、阿弥陀様を売り飛ばして逃げちゃったんだそうです。

そこで、阿弥陀様の後釜として据えられたのが閻魔様だというんですが、さぁどうなんでしょう。

今、閻魔様の後ろに阿弥陀様もちゃんといらっしゃいますからね。

今、閻魔様の後ろに阿弥陀様もちゃんといらっしゃいますからね。

まぁ、こんな話もあっていいんじゃないでしょうか。

で、高崎の「例幣使街道」ですが、大体この辺の話しで終わっちゃうことが多いんです。

それじゃあ高崎大好きの迷道院としては何ともやるせないので、これから、あちこち寄り道しながら「例幣使街道」を散歩してみたいと思います。

しばしお付き合いのほど、お願い申し上げます。

正保四年(1647)から慶応三年(1867)までの221年間、一度の中断もなく行われたという日光例幣使の派遣。

毎年決まって4月1日に京を発ち、中山道を東下し、倉賀野宿から分岐する「日光例幣使街道」を通る。

4月10日坂本宿に宿泊すると、翌日には安中、板鼻、高崎、倉賀野を通り抜けて次の宿泊地・玉村宿まで行ってしまいます。

そんな訳で、玉村では「日光例幣使街道」を町のPRに活用し、「たつながさま」という例幣使キャラクターまでいるのですが、通過点のわが高崎では・・・。

よく取り上げられるのが、「日光例幣使街道」の起点で中山道との分去れにある、倉賀野下町の「道しるべ」と「常夜燈」でしょうか。

説明板によると、「上野国那波郡五料(玉村町)の高橋光賢という人が、若き頃の生活を反省し、常夜灯建設を思い立ち、自己の財産を投げ出し、その不足分を多くの人から寄進を仰いで建立した」とあります。

説明板によると、「上野国那波郡五料(玉村町)の高橋光賢という人が、若き頃の生活を反省し、常夜灯建設を思い立ち、自己の財産を投げ出し、その不足分を多くの人から寄進を仰いで建立した」とあります。郷土誌刊行会の清水要次氏著「街道ものがたり」には、もう少し詳しい話が書かれています。

| 「 | これを建てた当人の名は高砂屋高橋文之助光賢といい、その先五料の住人であった。 |

| 光賢は若い頃無頼放蕩を重ね、歳老いてその罪をさとり罪亡ぼしに、何か生きている間、世に貢献するものを残したいと思い立った。 そこで自分の考えを上野国緑埜郡篠塚村義輝山光源院第十世法印実相叟に伺いを立て教えを乞うた。 文化九年壬申夏の事であった。 |

|

| 法印の答えは、中山道と日光例幣使街道の分かれ道の所へ、旅人のために常夜灯を建てることを進言した。 | |

| よって光賢は自分には蓄財が無いので、広く世の篤志家の協賛を仰ぐことにした。 そこで地元上州の草津、四万の温泉地から武州、野州、常州、相州を廻り賛助を得た。 その中には力士の雷電為右衛門、鬼面山与右衛門、行事木村庄之助、式守鬼一郎、役者では松本幸四郎、市川団十郎などの有名人を含み三百十二人の協力者を得た。 その名は今も三叉路常夜灯の台石に刻まれてある。」 |

「高砂屋」というのは五料河岸にあった旅籠だそうです。

説明板には、常夜燈の文字は「高橋佳年女書」と書かれています。

説明板には、常夜燈の文字は「高橋佳年女書」と書かれています。この高橋佳年という女性は、清水寥人氏著「日光例幣使のみち」によると、「高砂屋二代藤太郎の妻」で、当時26歳だったということです。

ただ、清水要次氏によると、藤太郎は「高橋藤兵衛嫡男」となっていますので、光賢の子どもではないんですね。

養子にでも入った人なんでしょうか。

光賢は、常夜燈建立の念願を果たしてほっとしたのか、その年、文化十一年(1814)の八月にこの世を去ったそうです。

罪亡ぼしとは言え、高崎にとって素晴らしいものを残してくれたものです。

「道しるべ」と「常夜燈」と共に取り上げられるのが、東隣に建つ「閻魔堂」ですが、昔の絵図では「念佛堂」となっています。

「道しるべ」と「常夜燈」と共に取り上げられるのが、東隣に建つ「閻魔堂」ですが、昔の絵図では「念佛堂」となっています。もともとは、阿弥陀如来を祀る「阿弥陀堂」だったようです。

いつの頃か、この「阿弥陀堂」に、江戸生まれの美しい中年尼僧が住んでいたそうなんですが、これがどうもとんでもない尼さんで、夜な夜な河岸の船頭衆を集めて賭場を開帳し、自らも壺を振っていたというんですね。

ところがある日、負けが込んでとも、旅籠吉野家の婿と駆け落ちでとも言われていますが、阿弥陀様を売り飛ばして逃げちゃったんだそうです。

そこで、阿弥陀様の後釜として据えられたのが閻魔様だというんですが、さぁどうなんでしょう。

今、閻魔様の後ろに阿弥陀様もちゃんといらっしゃいますからね。

今、閻魔様の後ろに阿弥陀様もちゃんといらっしゃいますからね。まぁ、こんな話もあっていいんじゃないでしょうか。

で、高崎の「例幣使街道」ですが、大体この辺の話しで終わっちゃうことが多いんです。

それじゃあ高崎大好きの迷道院としては何ともやるせないので、これから、あちこち寄り道しながら「例幣使街道」を散歩してみたいと思います。

しばしお付き合いのほど、お願い申し上げます。

【日光例幣使街道分去れ】