「寺田本家」から車で30分ほどで、北総の小江戸・佐原(さわら)に着きます。

「寺田本家」から車で30分ほどで、北総の小江戸・佐原(さわら)に着きます。かつて利根川水運の中継基地として繁栄したという佐原は、中心部を流れる小野川に沿って、往時を偲ばせる町並みが広がっています。

江戸時代の佐原は、「お江戸見たけりゃ佐原にござれ 佐原本町江戸まさり」と俗謡に唄われた商人町だったということで、「お江戸見たけりゃ高崎田町 紺の暖簾がひらひらと」と唄われた、わが高崎と同様、大変賑わう町だったようです。

しかし、自動車時代になって道路や市街地が郊外化してくると、中心市街地の賑わいに陰りが出てきたといいます。

このことも、高崎ととてもよく似ています。

しかし、高崎と佐原が大きく違ったのは、このあとの町づくりです。

佐原が伝統的町並みを整備するきっかけとなったのは、昭和六十三年(1988)に実施された、竹下内閣の「ふるさと創生事業」だったそうです。

佐原市では「ふるさと創生資金使い道アイディア募集」を行い、創生資金1億円の使い道を、広く市民に問いかけたのです。

その結果、郷土の偉人・伊能忠敬や、佐原の町並みに関することが上位に上がりました。

これを機に町並み保存の機運が盛り上がり、平成元年(1989)には市役所職員による「地域づくり研究会」が発足、翌年には「小野川ふるさと川づくり検討委員会」が発足します。

さらに、行政と地域住民がまちづくりを語り合う場として、「まちづくりを語り合う場」が設けられたのです。

そして平成三年(1991)には、市民主体の「小野川と佐原の町並みを考える会」が発足し、翌年には「町並み保存計画書」を市長へ提出するまでになり、今もNPOとして町並み保存の中心的役割を担っています。

行政が呼び掛け、市民がそれに応えるという町づくりのお手本として、わが高崎も大いに学ぶところがあるのではないでしょうか。

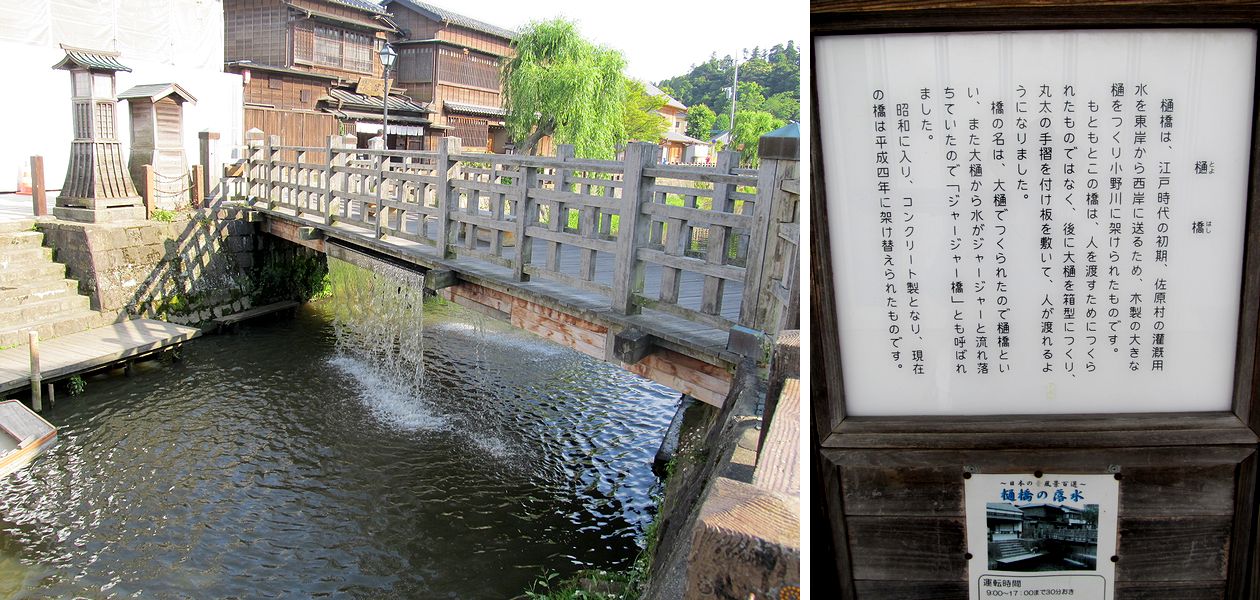

平成四年(1992)には、橋から水がジャージャー出てくるという珍しい「樋橋」を、町並み保存の象徴として、木造の橋に架け替えました。

平成四年(1992)には、橋から水がジャージャー出てくるという珍しい「樋橋」を、町並み保存の象徴として、木造の橋に架け替えました。因みに、橋の向こう側にシートで覆われている所は、伊能忠敬の旧宅です。

東日本大震災で被害を受け、修復中なのだそうです。

古い建物が多い佐原では、震災の被害も大きかったようです。

古い建物が多い佐原では、震災の被害も大きかったようです。文化元年(1804)創業で、明治二十八年(1895)築の「福新呉服店」さんの屋根も、大きな被害を受けました。

でも、佐原の方々はめげていません。

写真の下に写っているものを見てください。

震災の時に落ちなかった瓦の一片を袋に入れて、「幸運のお守り瓦」というのを作っちゃってます。

「運が落ちない」ということだそうですが、きっと受験生には好評だったに違いありません。

すっかり修復されて、何事もなかったようにどっしりと構えた、現在の「福新呉服店」さんの姿です。

すっかり修復されて、何事もなかったようにどっしりと構えた、現在の「福新呉服店」さんの姿です。

その店先に、こんなのが飾ってありました。

震災で落ちた瓦に、来訪者の温かいメッセージが書かれています。

そのメッセージもさることながら、私は「・・・落ちて家を守った瓦」という「佐原おかみさん会」の言葉に感動しました。

その「佐原おかみさん会」によって運営されているのが、一軒一軒のお店が小さな博物館という、「佐原まちぐるみ博物館」です。

その「佐原おかみさん会」によって運営されているのが、一軒一軒のお店が小さな博物館という、「佐原まちぐるみ博物館」です。実は、佐原の町を巡って、特に感じたことがあります。

それは、駐車場の受付の方を始め、どの施設、どのお店でも、皆さんとても気持ち良い応対をしてくれるんです。

お年寄りでも、若い方でも、女性でも、男性でもそうなんです。

「福新呉服店」の素敵な若おかみさんにその話をしたら、「おかみさん会で、定期的におもてなしの研修をしてるんですよ。」と仰ってました。

あー、それでなんですね、納得しました。

けちんぼの迷道院の財布の紐も、ついゆるんでしまいました(笑)

一軒一軒が博物館、町全体がテーマパーク、住民みんなが接客係、素敵な町でした、佐原。

|  | |

| 天保二年(1831)創業、 明治後期築の酒屋「金利」 (かねり)の建物を利用した、「町並み観光案内処」。 | 明治34年(1901)創業、同年築の旅館「木の下旅館」。 現役で営業しております! | |

|  | |

| 明治34年(1901)築の建物 を使って、平成16年(2004)に開店した仏蘭西料理店「夢時庵」(ムージャン)。 | 東日本大震災後に、明治10年(1877)築の主屋と明治17年(1884)築の土蔵を改修して開いたパスタ店「ワーズワース」。 | |

|  | |

| 頑張って仕込中の、板前割 烹「真亜房」(まあぼう)。 | なぜか「上州屋」。 お酒屋さんでした。 |

千葉の旅は、まだ続きます。