ご無沙汰でございました。

今日は、南町の「愛宕神社」です。

「愛宕神社」については、過去記事「駅から遠足 観音山(4)」でほとんど書いてしまったので、そちらをご覧頂きたいと思います。

ただ、今回改めて写真を撮りに行って、「あれ?」と思ったことがあります。

前回撮った写真と見比べてみて下さい。

はい、石柱の「村社」と刻まれていた部分がカットされています。

これって、カットする必要があったのでしょうか?

歴史を語る二文字だったと思うのですが・・・。

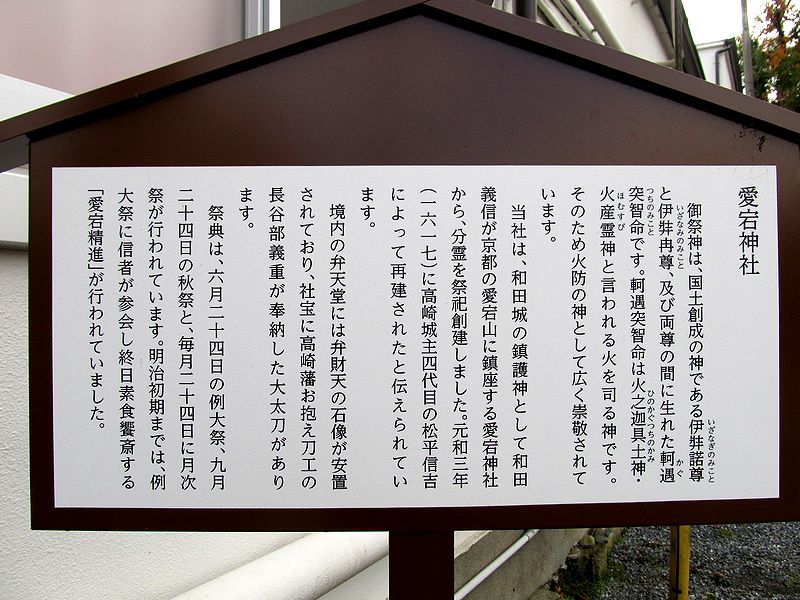

史跡看板に、「社宝の大太刀」のことが書いてあります。

実物を見たことはありませんが、昭和四十八年(1973)に高崎市の指定重要文化財になっていて、HPにも載っています。

刀工の長谷部義重という人がどのような人物であるのか、そう多くは分かっていないようです。

いくつかの本に書かれていることを、拾い集めてみました。

長谷部義重の墓があるという「光明寺」については、もう6年前の「鎌倉街道探訪記(2)」で書いたことがあるのですが、義重の墓のことは全く知りませんでした。

義重の墓は昭和の初めまで何処にあるのか知られてなかったようで、昭和五年(1930)発行の「上毛及上毛人 第163号」に、「幕末の名刀工 義重の墓を發見」という記事が載っています。

どんな偶然だったのかは書かれていませんが、その偶然に感謝しなければいけません。

早速、義重の墓を探しに「光明寺」の墓地へ出向きました。

ぐるぐると墓地内を三遍程巡り、ようやく見つけました。

「内村(鑑三)家之墓」(五代でない方)の真後ろにありました。

今回も、史跡看板のおかげで少し勉強ができました。

感謝!

今日は、南町の「愛宕神社」です。

「愛宕神社」については、過去記事「駅から遠足 観音山(4)」でほとんど書いてしまったので、そちらをご覧頂きたいと思います。

ただ、今回改めて写真を撮りに行って、「あれ?」と思ったことがあります。

前回撮った写真と見比べてみて下さい。

はい、石柱の「村社」と刻まれていた部分がカットされています。

これって、カットする必要があったのでしょうか?

歴史を語る二文字だったと思うのですが・・・。

史跡看板に、「社宝の大太刀」のことが書いてあります。

実物を見たことはありませんが、昭和四十八年(1973)に高崎市の指定重要文化財になっていて、HPにも載っています。

刀工の長谷部義重という人がどのような人物であるのか、そう多くは分かっていないようです。

いくつかの本に書かれていることを、拾い集めてみました。

(【譜】:上州刀工図譜、【覧】:上州刀工総覧、【市】:高崎市史)

| 「 | 文政八年(1825)武州川越在に生まれた。【譜】 義重は十三才にして父を失い、細川正義の門に入り、鍛刀の技を学び、刻苦勉励、数年の後、家禄七石を以って高崎藩のお抱え鍛冶となる。【市】 |

| 刀工を志して江戸に上ったのは天保十年(1839)頃と推定される。 当時江戸に於て津山藩の抱工細川正義の門下となり、兄弟子である城慶子正明の指導を受けたようである。【覧】 |

|

| 川越藩から高崎藩に養子となった輝充※に従って来高し、新田町に住した。父は農業に従事していたという。【譜】 |

| 「 | ※ | 天保十一年(1840)から弘化三年(1846)の間、第十七代高崎藩主を勤めた松平輝充(てるみち) |

| 「 | 義重が刀工として初めて世に出した作品は、弘化二年(1845)二月、刀樋に添樋のある大鋒の脇差である。 次に当たる年紀として現存するものは、約五年後の嘉永三年(1850)二月、高崎藩指南役である大戸重次の載断銘のある二尺三寸八分の、高崎打の直刃の刀であり、義重には載断銘のあるものはこの一口のみである。 推察であるが、この一刀は高崎藩御抱えに際しての試し打ちではなかろうか。この頃より高崎藩抱工として鞘町に住し鍛刀に専念したと思われる。【覧】 |

| 嘉永四年(1851)、一人旅に出て伊予大洲に至り、翌年彼の地において作刀する。【市】 判然としないことは、開業早々であり重ねて新規御抱えの身であり、何かと多忙の訳であるが、なぜ四国のはてまで旅をしたか・・・。 旅から帰って後の作品は愛宕神社の奉納太刀であったが、同時に某神社の奉納刀が同じ年紀で造られており、重ねて神社の御神体と思える両刃の剣が発見され、いづれも嘉永六年紀であるところから、推量のいきを出ないことであるが、右の奉納刀製作にあたり精進潔斎のため、伊勢から四国に入ったか、直接讃岐に参り大洲の勝国の基で槌を打ったのではなかろうかと推理する。【覧】 |

|

| 安政六年(1859)八月二十三日、三十五歳の若さで義重亦没す。光明寺に葬り「名譽證久居士」という。 長男虎吉は十四歳にして義重のなきあと家督を継ぎ、住吉町に移り住み、建具職となる。【市】 |

長谷部義重の墓があるという「光明寺」については、もう6年前の「鎌倉街道探訪記(2)」で書いたことがあるのですが、義重の墓のことは全く知りませんでした。

義重の墓は昭和の初めまで何処にあるのか知られてなかったようで、昭和五年(1930)発行の「上毛及上毛人 第163号」に、「幕末の名刀工 義重の墓を發見」という記事が載っています。

| 「 | 幕末時代に高崎市が生んだ名刀匠長谷部義重の事蹟に就いては餘り知られて居なかったが、今度偶然の機會から其の墓が若松町光明寺境内にあることが發見された。」 |

早速、義重の墓を探しに「光明寺」の墓地へ出向きました。

ぐるぐると墓地内を三遍程巡り、ようやく見つけました。

「内村(鑑三)家之墓」(五代でない方)の真後ろにありました。

今回も、史跡看板のおかげで少し勉強ができました。

感謝!

【愛宕神社史跡看板】

【長谷部義重の墓】