シティギャラリーで開かれている、「観音山丘陵の自然展」に行ってきました。

入り口で、狸のポコタが出迎えてくれています。

ポコタは、車にはねられて命を落としたのだそうです。

けもの偏に里と書くくらいですから、昔から人間のそばにいた動物なんでしょうが、まさか人間がそんなスピードで走るようになるなんて、思わなかったのでしょうね。

その内、「永泉寺のムジナ」のような狸が出て来ないとも限りません。

スピードの出し過ぎには、注意しましょう。

会場には、「カッパピア」跡地にできる公園の、完成予想図も掲示されていました。

市民に愛され、観光客にも魅力のある公園に育てていきたいものです。

狸とも共生できる公園になれば、なおいいのですが。

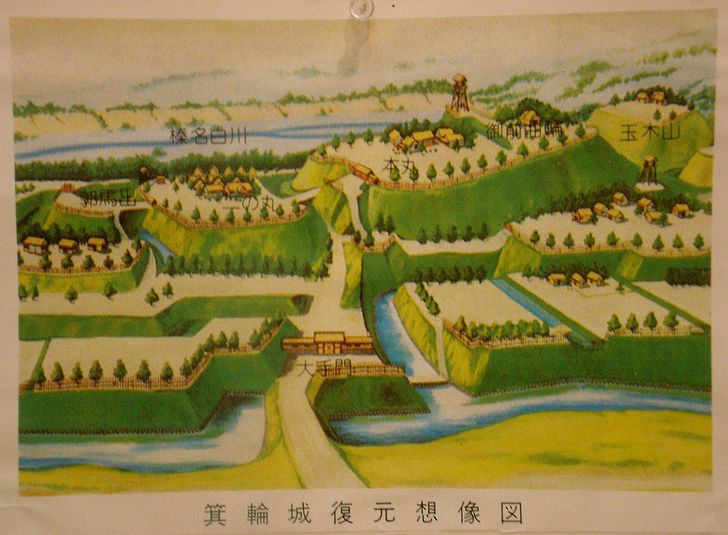

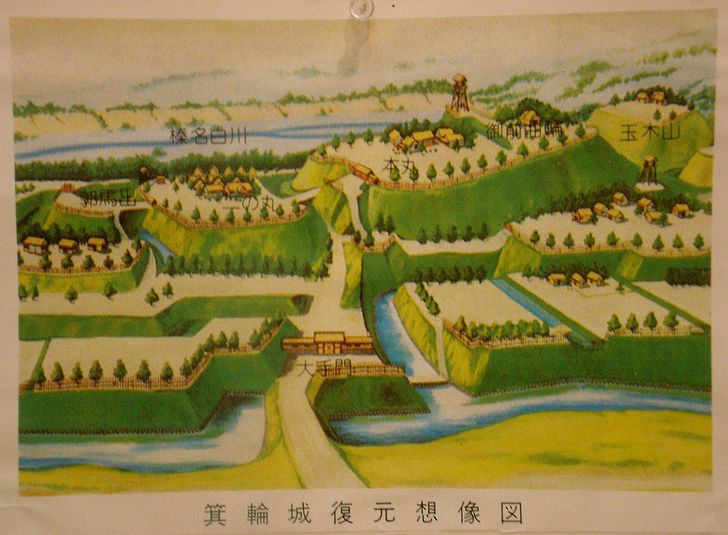

おや?と思ったのは、「箕輪城」の復元想像図が掲示されていたことです。

観音山丘陵とは、直接関係はないはずですが、私としては嬉しい掲示物でした。

楽しみにしていたのは、元高崎経済大学教授・高階勇輔(たかはし・ゆうすけ)先生の講演です。

楽しみにしていたのは、元高崎経済大学教授・高階勇輔(たかはし・ゆうすけ)先生の講演です。

「観音山丘陵の今昔」という講演テーマだったのですが、いつもの先生らしく、テーマにこだわらない話が泉のように湧き出して、高崎っ子としては実に楽しいひと時でした。

その中で、高崎人と町づくりについてのお話が心に残りましたので、ご紹介しておきましょう。

◇高崎人は変わり者が多かった。人が驚くようなことをやる。

◇高崎商人はしたたかで、金儲けがうまい。

しかし、儲けた金は高崎のために使った。

観音様でも、洞窟観音でも、市から補助金を貰おうなどと思わなかった。

ケチじゃ、高崎人は務まらない。

◇町に降り立った時の景観や、会った人で、その町の印象が決まる。

その印象を良くするのが町づくりである。

高崎のことを聞かれた時に、説明できないようじゃいけない。

◇その土地に伝わる物語は、歴史であり資産である。

◇町づくりとは、あるべきものが、あるべきところにあるということが大切。

あるものを活かしていく知恵が必要。

◇昔は、他所から高崎に入って来た人が大きな事をした。

高崎に長く住んでる人は、そこそこで終ってしまう。

それは、高崎の住み心地が良過ぎて、現状に安住しちゃうから。

最後の話には、思わずうーん、と頷いてしまいました。

1年以上も前の「あり過ぎし町、高崎」という記事を思い出したからです。

そして、先生はこうも仰っていました。

◇ここにいる一人ひとりが、高崎らしさを活かして、知恵を出して行動することが大切。

「観音山丘陵の自然展」実行委員会の方々の、地道な、そして積極的な行動力に敬意を表するとともに、高崎人の一人として見習わなければならないと感じた一日でした。

入り口で、狸のポコタが出迎えてくれています。

ポコタは、車にはねられて命を落としたのだそうです。

けもの偏に里と書くくらいですから、昔から人間のそばにいた動物なんでしょうが、まさか人間がそんなスピードで走るようになるなんて、思わなかったのでしょうね。

その内、「永泉寺のムジナ」のような狸が出て来ないとも限りません。

スピードの出し過ぎには、注意しましょう。

会場には、「カッパピア」跡地にできる公園の、完成予想図も掲示されていました。

市民に愛され、観光客にも魅力のある公園に育てていきたいものです。

狸とも共生できる公園になれば、なおいいのですが。

おや?と思ったのは、「箕輪城」の復元想像図が掲示されていたことです。

観音山丘陵とは、直接関係はないはずですが、私としては嬉しい掲示物でした。

楽しみにしていたのは、元高崎経済大学教授・高階勇輔(たかはし・ゆうすけ)先生の講演です。

楽しみにしていたのは、元高崎経済大学教授・高階勇輔(たかはし・ゆうすけ)先生の講演です。「観音山丘陵の今昔」という講演テーマだったのですが、いつもの先生らしく、テーマにこだわらない話が泉のように湧き出して、高崎っ子としては実に楽しいひと時でした。

その中で、高崎人と町づくりについてのお話が心に残りましたので、ご紹介しておきましょう。

◇高崎人は変わり者が多かった。人が驚くようなことをやる。

◇高崎商人はしたたかで、金儲けがうまい。

しかし、儲けた金は高崎のために使った。

観音様でも、洞窟観音でも、市から補助金を貰おうなどと思わなかった。

ケチじゃ、高崎人は務まらない。

◇町に降り立った時の景観や、会った人で、その町の印象が決まる。

その印象を良くするのが町づくりである。

高崎のことを聞かれた時に、説明できないようじゃいけない。

◇その土地に伝わる物語は、歴史であり資産である。

◇町づくりとは、あるべきものが、あるべきところにあるということが大切。

あるものを活かしていく知恵が必要。

◇昔は、他所から高崎に入って来た人が大きな事をした。

高崎に長く住んでる人は、そこそこで終ってしまう。

それは、高崎の住み心地が良過ぎて、現状に安住しちゃうから。

最後の話には、思わずうーん、と頷いてしまいました。

1年以上も前の「あり過ぎし町、高崎」という記事を思い出したからです。

そして、先生はこうも仰っていました。

◇ここにいる一人ひとりが、高崎らしさを活かして、知恵を出して行動することが大切。

「観音山丘陵の自然展」実行委員会の方々の、地道な、そして積極的な行動力に敬意を表するとともに、高崎人の一人として見習わなければならないと感じた一日でした。