「神武(じんむ)坂」という坂だそうです。

「神武(じんむ)坂」という坂だそうです。どこと言えばいいのでしょう。

赤坂町の長松寺の裏と言えば見当がつくでしょうか。

相生町の「八十二銀行」脇の細い道を、西に入って真っ直ぐ来ると、この坂を下ることになります。

上の写真を拡大すると、道の左側に赤い鳥居がちょこっと見えます。

「得利(とくり)稲荷」と言います。

「神武坂」に「得利稲荷」、どちらも随分ご利益がありそうな名前で、今流行りの「パワースポット」に名乗りを上げてもいい位です。

で、「神武坂」ですが、かつて、この辺りに「神武神社」というのがあったので、そう呼ばれていたようです。

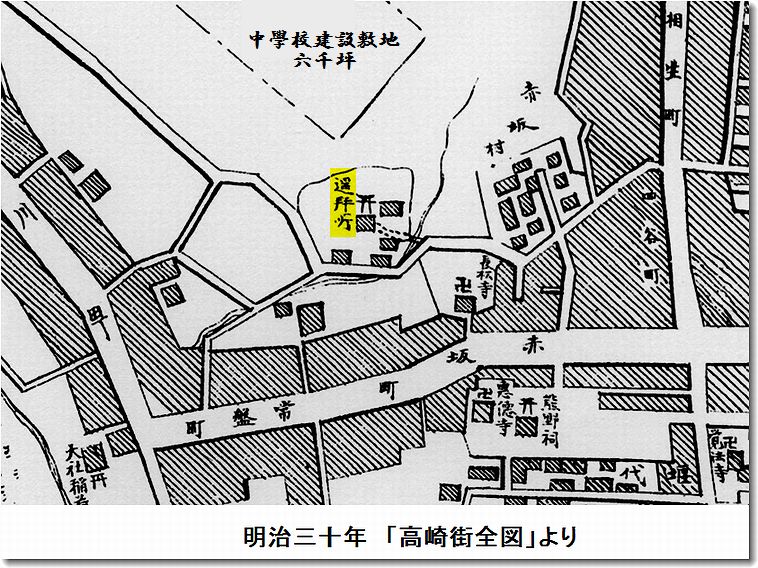

明治三十年(1897)の、赤坂町から上和田町付近の地図です。

明治三十年(1897)の、赤坂町から上和田町付近の地図です。中央の、「遙拝所」と書かれた所が、「神武神社」のあった場所です。

点線で表した参道が、川を渡って「神武坂」に至っているのが分かります。

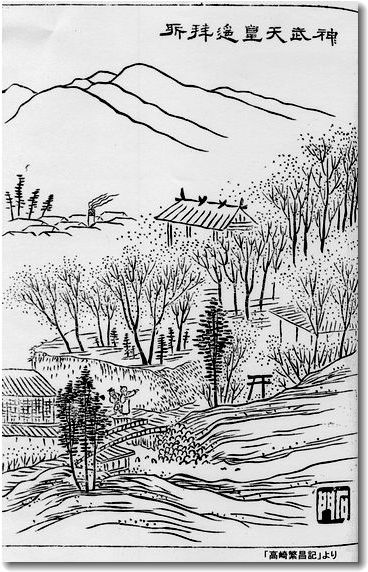

地図と同じ年に発行された「高崎繁昌記」に、「遙拝所」の風景が描かれた挿絵があります。

地図と同じ年に発行された「高崎繁昌記」に、「遙拝所」の風景が描かれた挿絵があります。正しくは、「神武天皇遙拝所」というのですね。

余談ですが、遠くに煙をたなびかせる煙突が描かれていますが、文化六年(1809)創業の鋳物工場「鍋屋」(現・小島鉄工所)のものと思われます。

話を戻しますと、「神武天皇」はご存知、日本の初代天皇です。

即位されたのが紀元前660年2月11日とされていて、明治六年(1873)にこの日を「紀元節」として、祝日に定めます。

戦後、GHQにより廃止されますが、昭和四十二年(1967)に「建国記念日」として復活したことは、ご存知の通りです。

明治六年の「紀元節」当日は、全国各地に於いて、橿原の「神武天皇御陵」に向かっての遙拝式が取り行われたということです。

それに先立って、各地では遙拝に適する地をを選んで祭壇を設ける必要があった訳ですが、高崎では上和田の高台にあるこの地を、「遙拝所」用地として選択したのです。

ここには、もともと「禊教(みそぎきょう)」という民間の宗教施設があったのですが、その土地を譲り受けて社殿を作るなど整備したのだそうです。

明治・大正頃撮影されたという、「神武遙拝所」の様子が分かる写真が残っています。

明治・大正頃撮影されたという、「神武遙拝所」の様子が分かる写真が残っています。「得利稲荷」の脇を通って、川に架かったこの「畝傍(うねび)橋」を渡り、石段を登ると「神武神社」の境内でした。

今は、川も、橋も残っていませんが、

今は、川も、橋も残っていませんが、石段だけは残っていました。→

←石段側から見ると、こんな感じです。

正面の赤い屋根の家に向って、橋が架けられていたのでしょう。

境内の様子が分かる写真も残されています。

境内の様子が分かる写真も残されています。鳥居の向こうが社務所で、左端の建物が社殿です。

境内には桜の大樹が多く、花の季節になると篝火(かがりび)を焚いて、夜桜を楽しんだといいます。

終戦の年、昭和二十年(1945)に、「遙拝所」とともに「神武神社」も解体されました。

残念ながら、今は住宅が建ち並び、神社の面影を残すものは全く残っていません。

残念ながら、今は住宅が建ち並び、神社の面影を残すものは全く残っていません。どなたか、ご存知の方がいないかと思い、ちょうどお庭で片づけごとをされていた奥様に、声を掛けさせて頂きました。

「昔、この辺に神武遙拝所というのがあったようですが、ご存知ですか?」

と、お尋ねすると、

「あ、よく知ってる人がいますよ、こっち、こっち。」

と、先に立って案内をして下さいました。

着いた先は、酒井さんという区長をされている方のお宅でした。

さて、ここから、今は無き「神武遙拝所」と、その周辺のことが明らかになってくるのですが、それは、次回のお楽しみということに。

(参考図書:「高崎の散歩道 第十集」「解説 高崎繁昌記」)