紹介された、大橋町の元区長、山岸さんとお会いすることができました。

フルネームが山岸八郎さんとお聞きして、思い当たることがありました。

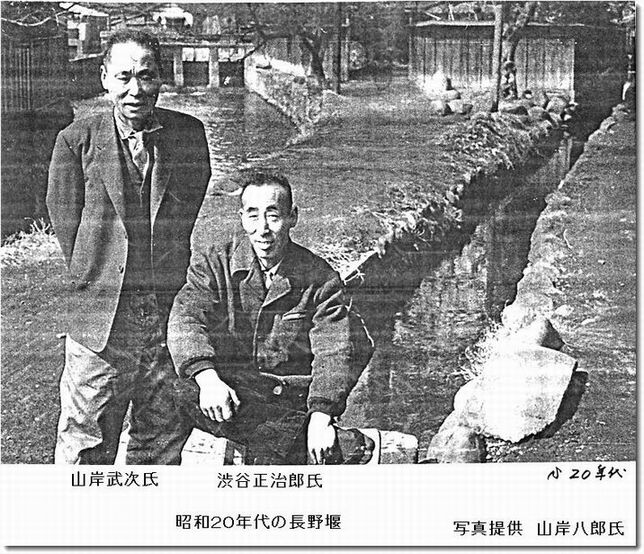

土屋喜英氏著「高崎漫歩」に掲載されている左の写真、その提供者が山岸八郎さんでした。

土屋喜英氏著「高崎漫歩」に掲載されている左の写真、その提供者が山岸八郎さんでした。

写真は三国街道ですが、大正時代※はまだこんなに狭かったんですね。

大橋町の人々が、高崎公園まで歩いて花見に行く風景だそうです。

(※郷土出版社の「目で見る高崎・安中の100年」では、明治三十五年(1902)頃とされています。)

山岸家は、江戸時代に新潟の柿崎から移って来て、まだほとんど家の無かったこの地で、酢饅頭の店を開いたのだそうです。

きっと三国街道を往来する人達が、一服したくなる場所だったのでしょう。

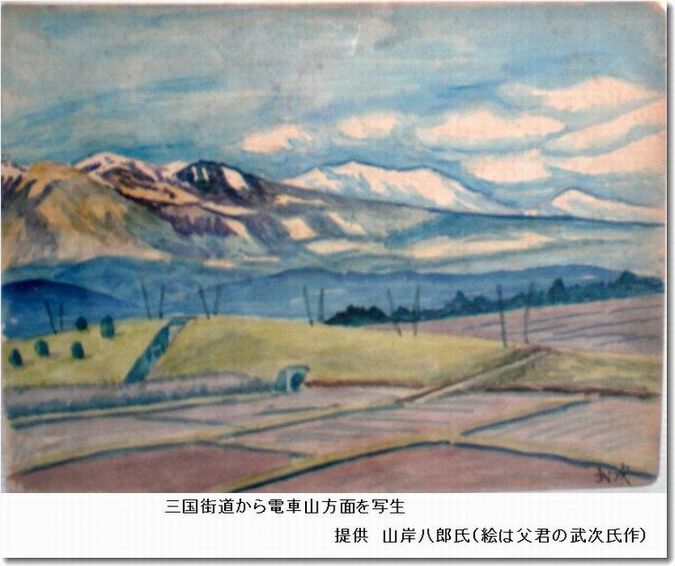

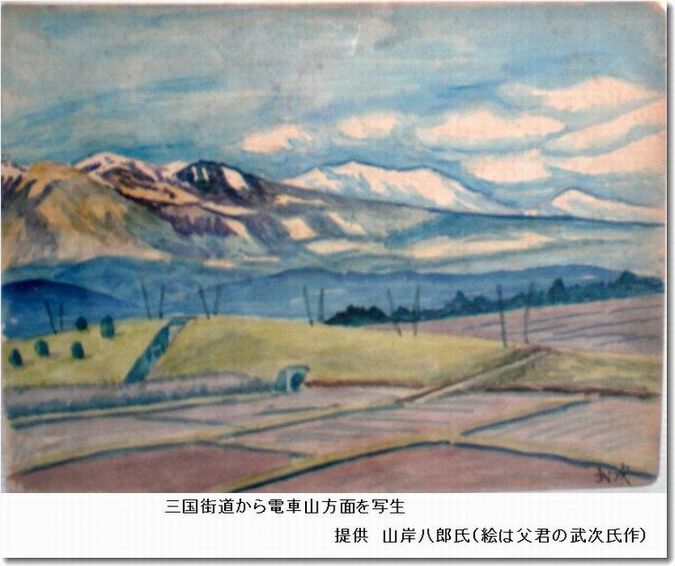

父君の山岸武次さんが、明治から大正にかけての大橋町の様子を、絵に描いて残してくれていて、右の絵がその1枚です。

父君の山岸武次さんが、明治から大正にかけての大橋町の様子を、絵に描いて残してくれていて、右の絵がその1枚です。

周囲は一面の田んぼで、手前の小山のような所が、「電車みち」の記事で紹介した電車山です。

この頃は、ずいぶん広々として見通しがきいていたんですね。

当時を知る貴重な資料だと思います。

武次さんは、カメラの無い時代は絵で、カメラを持ってからは写真で、昔の大橋町の様子を記録しておられました。

武次さんは、カメラの無い時代は絵で、カメラを持ってからは写真で、昔の大橋町の様子を記録しておられました。

八郎さんは、今、それらを引き継ぎ、きちんとアルバムに整理して、大橋町の歴史資料として編纂を進めていらっしゃいます。

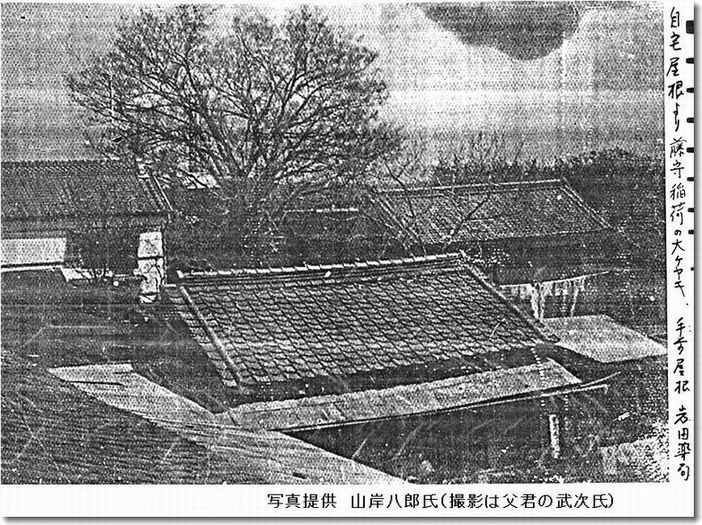

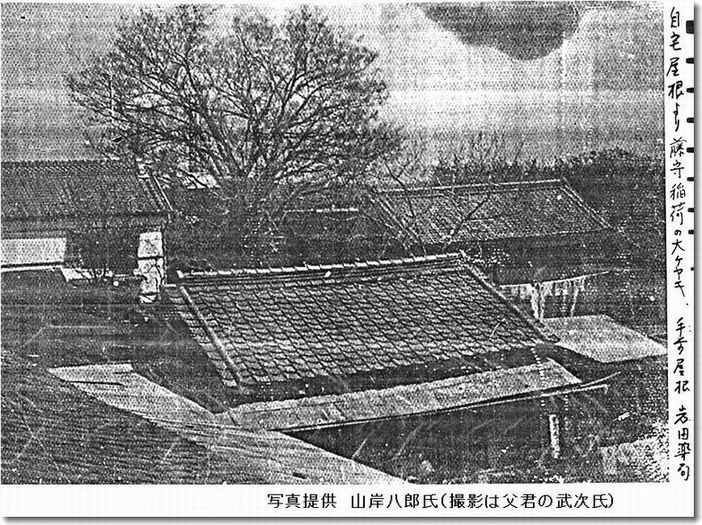

そして八郎さんが出してくれたのが、武次さん撮影の右の写真です。→

そして八郎さんが出してくれたのが、武次さん撮影の右の写真です。→

当時、5軒長屋だった山岸さん宅の屋根上から、藤森稲荷方面を撮影したものだそうです。

前方に見える大きな木が、藤森稲荷にあったという榎の大木です。

左奥の蔵造りの大きな家が、藤森稲荷があった殿塚宅だそうです。

残念ながら、藤森稲荷そのものが写っている写真はありませんでした。

写真を持っていそうな方として、現区長の大野勝己さんを紹介して頂きました。

大野さんは、藤森稲荷を上小塙の烏子(すないご)稲荷神社に納める時、主体になって尽力された方です。

残念ながら、大野さんも写真はお持ちではありませんでしたが、烏子稲荷神社へ納める時のお話を伺うことができました。

館林に移っていた殿塚氏の依頼で、藤森稲荷のあった場所を更地にすることになったとのことです。

烏子稲荷神社の宮司さんにお願いし、藤森稲荷の社から御魂抜きをし、社に祀られていた狐の置物を新たに用意した石祠に移して御魂入れをした後、町内の方達と烏子稲荷神社まで納めに行ったそうです。

その後、空になった社は取り壊し、更地にしたということでした。

藤森稲荷の写真がないと聞くと、ますます写真の持ち主を捜したくなります。

昔、藤森稲荷の所で営業していたという、藤守湯の奥さんに電話でお尋ねすると、昭和二年(1927)に現在地に移転したそうですが、昭和三十四年(1959)に火災に遭い、写真も何も全て焼失してしまったということでした。

そして、あそこならと教えて頂いたクリーニング店さんにも、古いアルバムを探して頂きましたが、ありませんでした。

写真は諦めるとして、次は、烏子稲荷神社に移したという藤森稲荷がどうなったのかが、気になるところです。

後日、烏子稲荷神社へ行って、その辺のお話を含め、実に興味深いお話を聞くことができました。

そのお話は、また次回のお楽しみ!

フルネームが山岸八郎さんとお聞きして、思い当たることがありました。

土屋喜英氏著「高崎漫歩」に掲載されている左の写真、その提供者が山岸八郎さんでした。

土屋喜英氏著「高崎漫歩」に掲載されている左の写真、その提供者が山岸八郎さんでした。写真は三国街道ですが、大正時代※はまだこんなに狭かったんですね。

大橋町の人々が、高崎公園まで歩いて花見に行く風景だそうです。

(※郷土出版社の「目で見る高崎・安中の100年」では、明治三十五年(1902)頃とされています。)

山岸家は、江戸時代に新潟の柿崎から移って来て、まだほとんど家の無かったこの地で、酢饅頭の店を開いたのだそうです。

きっと三国街道を往来する人達が、一服したくなる場所だったのでしょう。

父君の山岸武次さんが、明治から大正にかけての大橋町の様子を、絵に描いて残してくれていて、右の絵がその1枚です。

父君の山岸武次さんが、明治から大正にかけての大橋町の様子を、絵に描いて残してくれていて、右の絵がその1枚です。周囲は一面の田んぼで、手前の小山のような所が、「電車みち」の記事で紹介した電車山です。

この頃は、ずいぶん広々として見通しがきいていたんですね。

当時を知る貴重な資料だと思います。

武次さんは、カメラの無い時代は絵で、カメラを持ってからは写真で、昔の大橋町の様子を記録しておられました。

武次さんは、カメラの無い時代は絵で、カメラを持ってからは写真で、昔の大橋町の様子を記録しておられました。八郎さんは、今、それらを引き継ぎ、きちんとアルバムに整理して、大橋町の歴史資料として編纂を進めていらっしゃいます。

そして八郎さんが出してくれたのが、武次さん撮影の右の写真です。→

そして八郎さんが出してくれたのが、武次さん撮影の右の写真です。→当時、5軒長屋だった山岸さん宅の屋根上から、藤森稲荷方面を撮影したものだそうです。

前方に見える大きな木が、藤森稲荷にあったという榎の大木です。

左奥の蔵造りの大きな家が、藤森稲荷があった殿塚宅だそうです。

残念ながら、藤森稲荷そのものが写っている写真はありませんでした。

写真を持っていそうな方として、現区長の大野勝己さんを紹介して頂きました。

大野さんは、藤森稲荷を上小塙の烏子(すないご)稲荷神社に納める時、主体になって尽力された方です。

残念ながら、大野さんも写真はお持ちではありませんでしたが、烏子稲荷神社へ納める時のお話を伺うことができました。

館林に移っていた殿塚氏の依頼で、藤森稲荷のあった場所を更地にすることになったとのことです。

烏子稲荷神社の宮司さんにお願いし、藤森稲荷の社から御魂抜きをし、社に祀られていた狐の置物を新たに用意した石祠に移して御魂入れをした後、町内の方達と烏子稲荷神社まで納めに行ったそうです。

その後、空になった社は取り壊し、更地にしたということでした。

藤森稲荷の写真がないと聞くと、ますます写真の持ち主を捜したくなります。

昔、藤森稲荷の所で営業していたという、藤守湯の奥さんに電話でお尋ねすると、昭和二年(1927)に現在地に移転したそうですが、昭和三十四年(1959)に火災に遭い、写真も何も全て焼失してしまったということでした。

そして、あそこならと教えて頂いたクリーニング店さんにも、古いアルバムを探して頂きましたが、ありませんでした。

写真は諦めるとして、次は、烏子稲荷神社に移したという藤森稲荷がどうなったのかが、気になるところです。

後日、烏子稲荷神社へ行って、その辺のお話を含め、実に興味深いお話を聞くことができました。

そのお話は、また次回のお楽しみ!

at 2009年11月22日 09:22

at 2009年11月22日 09:22