元紺屋町にある、「善念寺」です。

「境内に『和田の三石』の一つ『円石』(まるいし)があります。」と書かれています。

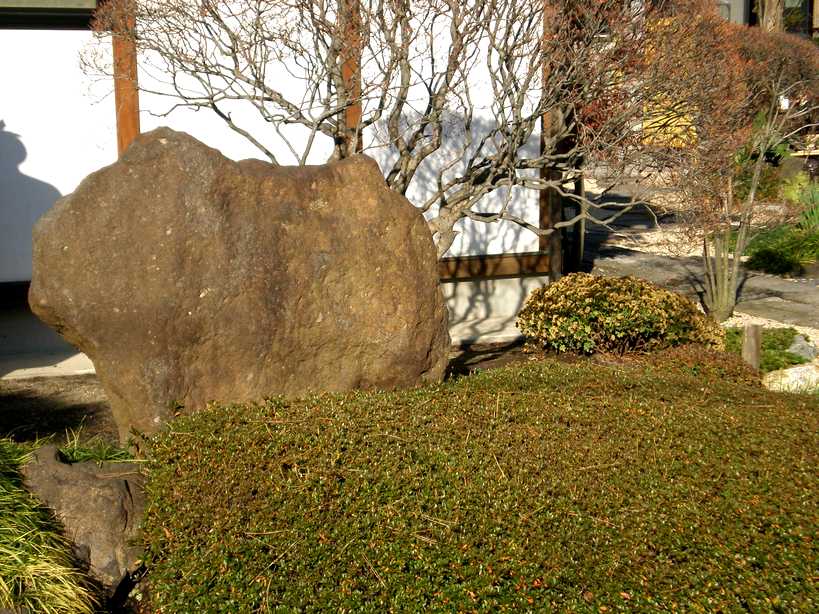

これが、そうです↓

実はこれ「円石」の半ぺたでして、もう半ぺたは別の場所にあります。

土屋老平(おいひら)が明治十六年(1883)に書いた「更正高崎旧事記」(こうせい・たかさき・くじき)に、こうあります。

現在の善念寺表門は南側にありますが、昔は東側にあって、そこを流れる用水堀の石橋として、「円石」を二つに切って使ったという訳です。

門前橋としての用を終えた「円石」の半ぺたは「善念寺」境内に残り、もう半ぺたは砂賀町の用水堀の石橋に転用された後、土屋老平に買い取られて、その父・武居世平の歌碑として「成田山光徳寺」境内に残りました。

「ゆるぎなき みよをいわえる ねのひには

いわおにおゆる まつもひきなむ」

と読むらしいのですが、意味がさっぱりです。

いろいろ調べてみて、迷道院なりに解釈してみました。

武居世平は寛政十年(1798)生まれ、明治十四年(1881)没、享年八十四歳です。

「八十二翁」となっているので、明治十二年(1879)の作ということになります。

従って、「御世」は、明治天皇の御世ということでしょう。

「子の日」というのは、年が明けて最初の「子(ね)」の日で、宮中では「子の日遊び」と言って、野辺に出かけて若菜を摘んだり(若菜摘み)、生えている松の若木を掘り取って来て(小松曳き)、若菜は食材にして長寿を祝い、若松は庭に植えて千代を祝い、歌を詠みあったということです。

こうみてくると、この歌は次のような意味になりそうです。

「動(ゆる)ぎなき明治天皇の御世を祝う子の日には、岩に生えている松でさえも引き抜きましょう」

武居世平がこの歌を詠み、土屋老平が歌碑を建立した明治十二年という年は、維新後の大きな混乱もほぼ収まり、この年の八月には明治天皇の御子・明宮(はるのみや)様がお生まれになっています。

日本中が奉祝ムードに包まれていたのでしょう。

ふと気付いたんですが、この歌、何となく国歌「君が代」に似ていないでしょうか。

そういえば、「君が代」にメロディーを付けて歌い始められたのは、明治十三年(1880)だそうです。

さて、「善念寺」へ戻りましょう。

ご本尊の阿弥陀如来ですが、真っ黒でお顔がよく分かりません。

本堂前の説明板によると、むかし火災に遭って、この阿弥陀さま、木の上に逃げて助かったとあります。

その時に焦げて黒くなってしまったんでしょうか。

「善念寺」のHPにある写真では、お顔がよく見えます。

元は、金箔貼りだったんですね。

落ち着いた優しそうなお顔をしていますが、火事にあった時は、木の上でどんなお顔をしていたんでしょうかねぇ・・・。

「境内に『和田の三石』の一つ『円石』(まるいし)があります。」と書かれています。

これが、そうです↓

実はこれ「円石」の半ぺたでして、もう半ぺたは別の場所にあります。

土屋老平(おいひら)が明治十六年(1883)に書いた「更正高崎旧事記」(こうせい・たかさき・くじき)に、こうあります。

| 「 | 老平云、上和田円石、古時善念寺前石橋ニ架シ由。 |

| 高崎志云、或人曰、円石ハ上和田の畠中ニ在テ最大石也。享保ノ末善念寺ノ住僧、其地主ニ請テ石工ニ命ジ切シメテ、門前橋トス云云。 | |

| 予思フニ、然有ケム、現在今二面ニ存ス。 一ハ善念寺庫裡庭上池ノ汀ニ建レリ。 一ハ父武居世平ガ詠歌子日祝歌ヲ彫リ、明治十二年五月本町背成田山出張所庭中ニ建テリ。即是ナリ。其円石ノ半ノ大ナル方ナリ。 |

|

| 善念寺石橋、元紺屋町東方堀の上に表門有シ時ノ橋ト云。 其後天明寛政ノ間、新町矢島八郎左衛門、善念寺旦那ニシテ之ヲ請ヒ、砂賀町用水堀ニ架。 |

|

| 明治十一年中砂賀町協議ノ上、之レヲシテ板橋ト架替タリ。売物トナル。 | |

| 予之レヲ買取、父ノ碑トス。」 |

現在の善念寺表門は南側にありますが、昔は東側にあって、そこを流れる用水堀の石橋として、「円石」を二つに切って使ったという訳です。

門前橋としての用を終えた「円石」の半ぺたは「善念寺」境内に残り、もう半ぺたは砂賀町の用水堀の石橋に転用された後、土屋老平に買い取られて、その父・武居世平の歌碑として「成田山光徳寺」境内に残りました。

「ゆるぎなき みよをいわえる ねのひには

いわおにおゆる まつもひきなむ」

と読むらしいのですが、意味がさっぱりです。

いろいろ調べてみて、迷道院なりに解釈してみました。

武居世平は寛政十年(1798)生まれ、明治十四年(1881)没、享年八十四歳です。

「八十二翁」となっているので、明治十二年(1879)の作ということになります。

従って、「御世」は、明治天皇の御世ということでしょう。

「子の日」というのは、年が明けて最初の「子(ね)」の日で、宮中では「子の日遊び」と言って、野辺に出かけて若菜を摘んだり(若菜摘み)、生えている松の若木を掘り取って来て(小松曳き)、若菜は食材にして長寿を祝い、若松は庭に植えて千代を祝い、歌を詠みあったということです。

こうみてくると、この歌は次のような意味になりそうです。

「動(ゆる)ぎなき明治天皇の御世を祝う子の日には、岩に生えている松でさえも引き抜きましょう」

武居世平がこの歌を詠み、土屋老平が歌碑を建立した明治十二年という年は、維新後の大きな混乱もほぼ収まり、この年の八月には明治天皇の御子・明宮(はるのみや)様がお生まれになっています。

日本中が奉祝ムードに包まれていたのでしょう。

ふと気付いたんですが、この歌、何となく国歌「君が代」に似ていないでしょうか。

そういえば、「君が代」にメロディーを付けて歌い始められたのは、明治十三年(1880)だそうです。

さて、「善念寺」へ戻りましょう。

ご本尊の阿弥陀如来ですが、真っ黒でお顔がよく分かりません。

本堂前の説明板によると、むかし火災に遭って、この阿弥陀さま、木の上に逃げて助かったとあります。

その時に焦げて黒くなってしまったんでしょうか。

「善念寺」のHPにある写真では、お顔がよく見えます。

元は、金箔貼りだったんですね。

落ち着いた優しそうなお顔をしていますが、火事にあった時は、木の上でどんなお顔をしていたんでしょうかねぇ・・・。

【善念寺史跡看板】

【善念寺の円石】

【成田山光徳寺の円石】