観音山への遠足を中断して、北海道へ行ってました。

ほんとは去年の今頃、女房殿の定年退職祝いで行く予定だったんです。

それも、なかなか取れないという寝台特急「カシオペア」の切符が取れたというんで、それは楽しみにしていたんです。

が、そこは生来くじ運の悪い迷道院、そうは問屋が卸しませんでした。

1週間前になって、女房殿が俄かに腹痛を訴え、まさかの盲腸炎で緊急手術と相成りまして。

まさに、「断腸の思い」で取り止め、今年はそのリベンジという訳です。

そのリベンジの幕開けは、横殴りの雨が吹き付ける気温2℃の函館でした。

そのリベンジの幕開けは、横殴りの雨が吹き付ける気温2℃の函館でした。

勇気を奮ってホテルの外に出ましたが、たちまち傘をお猪口にされ、とても散策どころではありません。

ほうほうのていでホテルに逃げ帰り、温かい温泉に浸かって、返り討ちにあった悔しさを癒すしかありませんでした。

一夜明けて雨だけは上がったので、防寒対策をしっかりして散策に繰り出しました。

一夜明けて雨だけは上がったので、防寒対策をしっかりして散策に繰り出しました。

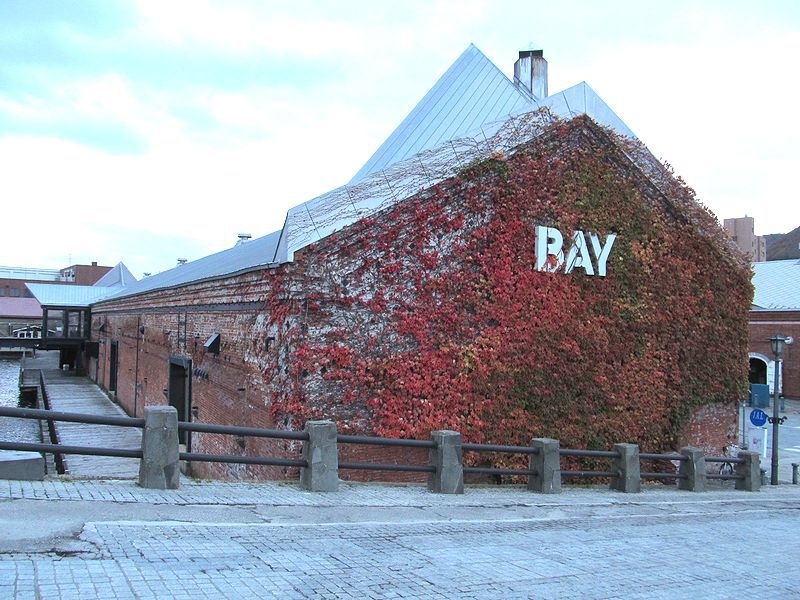

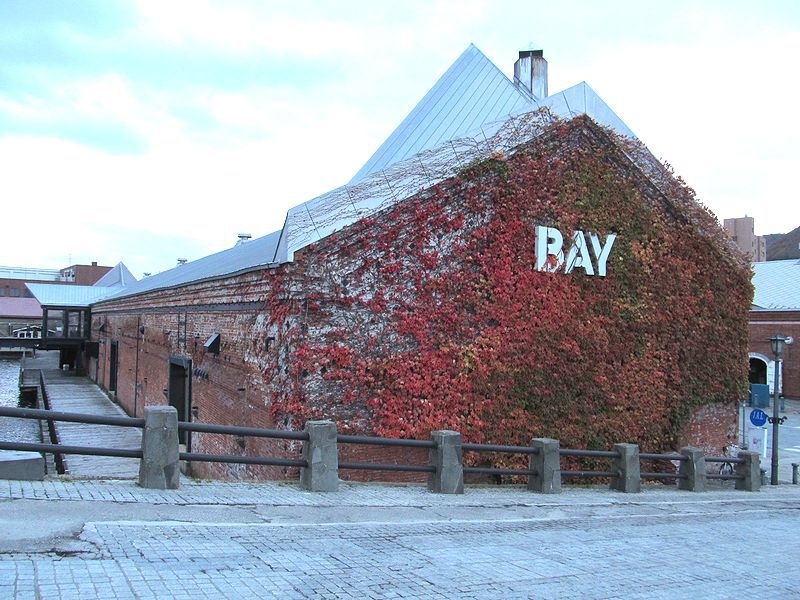

レンガ倉庫の壁面を、紅葉したツタの葉が美しく彩っています。

会いたかったのは、このブロンズ像。↓

函館ウォーターフロント計画の一環として、平成十四年(2002)に函館市が設置した、新島襄のブロンズ像です。

作者は峯田敏郎氏、新島襄が函館から密出国した姿をイメージした作品だそうです。

「記念撮影 未来への始まり‐海原‐」という題がついています。

ブロンズ像から300mほど歩くと、昭和二十七年(1952)に函館市同志社と函館市が10万円づつ負担して建てた「新島襄海外渡航乘舩之處」という石碑があります。↓

碑に刻まれている漢詩は新島襄の直筆で、慶応元年(1865)に香港で詠んだもので、こう読むんだそうです。

碑の後方に見えるのは、昭和五十五年(1980)に埋め立てて造成された「緑の島」です。

そこへ架けられた橋の名前は「新島橋」とあります。

そこへ架けられた橋の名前は「新島橋」とあります。

新しく作られた島への橋ということなのでしょうが、新島襄に由来していると思いたいものです。

できれば、「緑の島」も「新島」と改名してほしいところですが。

近くに、安政四年(1857)日本人によって初めて建造された洋式帆船「箱館丸」が、復元・公開されています。

近くに、安政四年(1857)日本人によって初めて建造された洋式帆船「箱館丸」が、復元・公開されています。

「箱館丸」の建造に携わった人物は、福士成豊と船大工である父・続豊治。

この福士成豊こそ、新島襄のためにアメリカ船「ベルリン号」との渡りをつけた福士宇之吉です。

また、父の続豊治と交流のあった人物には、松前藩奉行を経て安中藩に召し抱えられた学者・山田山川(さんせん)がいます。

江戸にいた頃の新島襄に函館の情報を流したのが、この山田山川であったとも伝わっています。

襄は函館に来る理由を、五稜郭を設計した武田斐三郎(あやさぶろう)の塾で修行するためと、藩に届け出ています。

ですが、ひと月以上かけて函館に着いた時、斐三郎はもう江戸に戻ってしまっていました。

襄はその後、武田塾々頭の菅沼精一郎の紹介でハリストス教会のニコライ神父と出会います。

ニコライ神父は、襄を日本語教師として雇い、自分の家に住まわせました。

「元町公園」内にある「函館市写真歴史館」には、ニコライ神父の勧めでロシア領事館で撮影したという、密出国する前の襄の写真が展示されています。

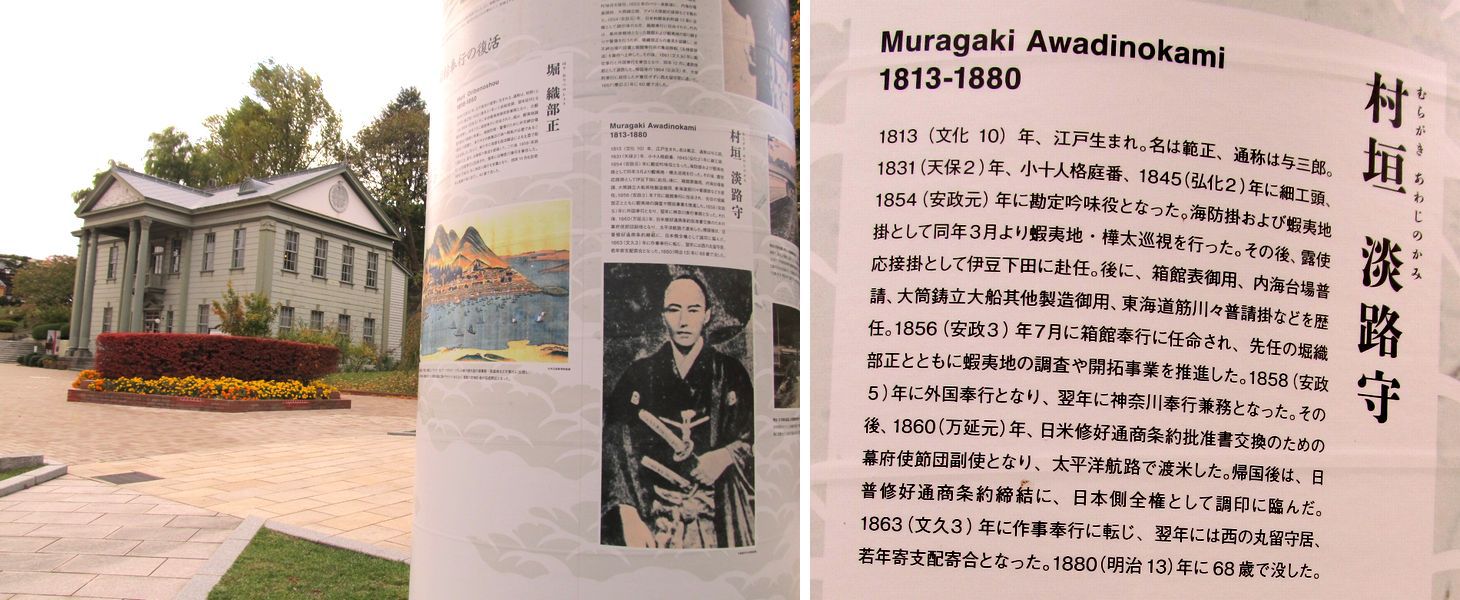

この「元町公園」には、「箱館奉行所」が置かれていました。

この「元町公園」には、「箱館奉行所」が置かれていました。

「箱館奉行所」は、襄が密出国した年、元治元年(1864)には五稜郭内に移っていますので、襄はどちらの奉行所も見ていたかも知れません。

また「箱館奉行所」といえば、小栗上野介忠順の盟友・栗本鋤雲が文久二年(1862)に箱館奉行組頭に任じられています。

翌三年には江戸に戻っているので、襄と顔を合わせることはなかったでしょうが。

「箱館奉行所」にはもう一人、小栗上野介と関係の深い人物がいます。

安政三年(1856)に箱館奉行を務め、万延元年(1860)の遣米使節副使として、小栗上野介(当時は豊後守)と共にアメリカへ行った村垣淡路守範正です。

そんな訳で、函館は高崎・安中と深い縁のある町です。

ほんとは「八重の桜」で盛り上がっていた昨年に来たかったのですが、ブームが去ってから訪れるというのもまた、迷道院らしくていいでしょう。

それにしても、函館という町は実に歴史を大切にする町だということを実感しました。

また、その歴史が国の内外から大勢の観光客を集めていることも実感しました。

高崎も大いに真似をすべきところであり、その話はまた改めてしたいと思っています。

ほんとは去年の今頃、女房殿の定年退職祝いで行く予定だったんです。

それも、なかなか取れないという寝台特急「カシオペア」の切符が取れたというんで、それは楽しみにしていたんです。

が、そこは生来くじ運の悪い迷道院、そうは問屋が卸しませんでした。

1週間前になって、女房殿が俄かに腹痛を訴え、まさかの盲腸炎で緊急手術と相成りまして。

まさに、「断腸の思い」で取り止め、今年はそのリベンジという訳です。

そのリベンジの幕開けは、横殴りの雨が吹き付ける気温2℃の函館でした。

そのリベンジの幕開けは、横殴りの雨が吹き付ける気温2℃の函館でした。勇気を奮ってホテルの外に出ましたが、たちまち傘をお猪口にされ、とても散策どころではありません。

ほうほうのていでホテルに逃げ帰り、温かい温泉に浸かって、返り討ちにあった悔しさを癒すしかありませんでした。

一夜明けて雨だけは上がったので、防寒対策をしっかりして散策に繰り出しました。

一夜明けて雨だけは上がったので、防寒対策をしっかりして散策に繰り出しました。レンガ倉庫の壁面を、紅葉したツタの葉が美しく彩っています。

会いたかったのは、このブロンズ像。↓

函館ウォーターフロント計画の一環として、平成十四年(2002)に函館市が設置した、新島襄のブロンズ像です。

作者は峯田敏郎氏、新島襄が函館から密出国した姿をイメージした作品だそうです。

「記念撮影 未来への始まり‐海原‐」という題がついています。

ブロンズ像から300mほど歩くと、昭和二十七年(1952)に函館市同志社と函館市が10万円づつ負担して建てた「新島襄海外渡航乘舩之處」という石碑があります。↓

碑に刻まれている漢詩は新島襄の直筆で、慶応元年(1865)に香港で詠んだもので、こう読むんだそうです。

| 「 | 男児志を決して千里を馳す |

| 自ら苦辛を嘗む豈(あに)家を思わんや | |

| 却って笑う春風雨を吹く夜 | |

| 枕頭尚夢む故園の花」 |

碑の後方に見えるのは、昭和五十五年(1980)に埋め立てて造成された「緑の島」です。

そこへ架けられた橋の名前は「新島橋」とあります。

そこへ架けられた橋の名前は「新島橋」とあります。新しく作られた島への橋ということなのでしょうが、新島襄に由来していると思いたいものです。

できれば、「緑の島」も「新島」と改名してほしいところですが。

近くに、安政四年(1857)日本人によって初めて建造された洋式帆船「箱館丸」が、復元・公開されています。

近くに、安政四年(1857)日本人によって初めて建造された洋式帆船「箱館丸」が、復元・公開されています。「箱館丸」の建造に携わった人物は、福士成豊と船大工である父・続豊治。

この福士成豊こそ、新島襄のためにアメリカ船「ベルリン号」との渡りをつけた福士宇之吉です。

また、父の続豊治と交流のあった人物には、松前藩奉行を経て安中藩に召し抱えられた学者・山田山川(さんせん)がいます。

江戸にいた頃の新島襄に函館の情報を流したのが、この山田山川であったとも伝わっています。

襄は函館に来る理由を、五稜郭を設計した武田斐三郎(あやさぶろう)の塾で修行するためと、藩に届け出ています。

ですが、ひと月以上かけて函館に着いた時、斐三郎はもう江戸に戻ってしまっていました。

襄はその後、武田塾々頭の菅沼精一郎の紹介でハリストス教会のニコライ神父と出会います。

ニコライ神父は、襄を日本語教師として雇い、自分の家に住まわせました。

「元町公園」内にある「函館市写真歴史館」には、ニコライ神父の勧めでロシア領事館で撮影したという、密出国する前の襄の写真が展示されています。

この「元町公園」には、「箱館奉行所」が置かれていました。

この「元町公園」には、「箱館奉行所」が置かれていました。「箱館奉行所」は、襄が密出国した年、元治元年(1864)には五稜郭内に移っていますので、襄はどちらの奉行所も見ていたかも知れません。

また「箱館奉行所」といえば、小栗上野介忠順の盟友・栗本鋤雲が文久二年(1862)に箱館奉行組頭に任じられています。

翌三年には江戸に戻っているので、襄と顔を合わせることはなかったでしょうが。

「箱館奉行所」にはもう一人、小栗上野介と関係の深い人物がいます。

安政三年(1856)に箱館奉行を務め、万延元年(1860)の遣米使節副使として、小栗上野介(当時は豊後守)と共にアメリカへ行った村垣淡路守範正です。

そんな訳で、函館は高崎・安中と深い縁のある町です。

ほんとは「八重の桜」で盛り上がっていた昨年に来たかったのですが、ブームが去ってから訪れるというのもまた、迷道院らしくていいでしょう。

それにしても、函館という町は実に歴史を大切にする町だということを実感しました。

また、その歴史が国の内外から大勢の観光客を集めていることも実感しました。

高崎も大いに真似をすべきところであり、その話はまた改めてしたいと思っています。