高崎中央図書館で、12月27日まで行っている「高崎の絵葉書&パンフレット」展。

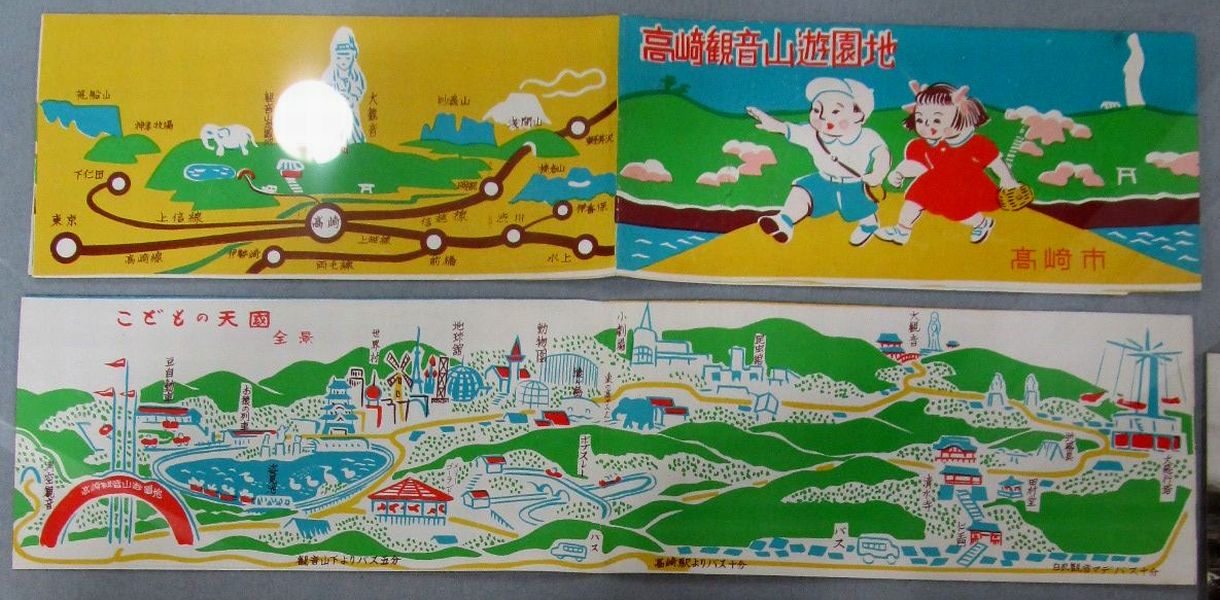

こんなパンフレットが展示されていました。

↓

どうです、今でもあったら楽しそうじゃありませんか。

大飛行塔にお猿の列車、世界村に地球館、動物園には猿が島と象の高子、小劇場に昆虫館、当時としては珍しかったであろうボブスレーなんてのもあります。

面白いものなら何でも取り込んでやれ、人が喜びそうなものなら何でもやってやれ、とにかく高崎に人をたくさん呼び込むんだ!

そういう意気込みが、ひしひしと伝わってきます。

昭和二十七年(1952)の高崎線が全面電化となった年です。

それを活かして観光都市高崎を全国に宣伝しようと、高崎経済人たちを中心に計画されたのが、観音山一帯を会場とした「新日本高崎子ども博覧会」でした。

50日間の会期中に訪れた人は50万人を超え、収入は4200万円と、大盛況の内に幕を閉じました。

その会場をそのまま使って市営遊園地として営業したのが、このパンフレットの「高崎観音山遊園地」です。

昭和三十六年(1961)上信電鉄が営業を引き継いで「高崎フェアリーランド」となり、博覧会施設のほとんどはこのとき新しい遊園施設に変わりました。

昭和四十四年(1969)には「流れるプール」を造り、名前も「カッパピア」と変わりましたが、その後入場者は減少していき、ついに平成十五年(2003)閉園となってしまいます。

懐かしくも物悲しい、閉園直前の「カッパピア」園内を写真入りで紹介しているHPがありましたので、ご覧下さい。

華々しく登場した高崎の大遊園地は、50年という時の流れに押し流されて消えていきました。

人々の娯楽が多様化したためだという見方もありますが、私は昭和40年代後半から始まる、群馬県の急激なマイカーブームで、手軽に遠くへ行けるようになった影響が大きかったんだろうなぁと考えます。

話は変わりますが、「商工たかさき」2012年6月号掲載の「たかさき古今東西見聞一報」に、こんな一文があります。

さらに、こうも述べています。

まったくもって、同感であります。

再び市の所有地となった「カッパピア」跡地は、現在、自然公園とすべく整備中です。

再びここに家族が集い、子どもたちの笑い声が蘇り、市内外から多くの人が観音山丘陵を訪れる日が来ることを、心から願うものであります。

ここに、月刊誌「上州路」No.104に掲載された、昭和六年(1931)関東日日新聞社発行「大高崎建設論」なるものの抜粋があります。

ここに、月刊誌「上州路」No.104に掲載された、昭和六年(1931)関東日日新聞社発行「大高崎建設論」なるものの抜粋があります。

白衣大観音が建立される5年前、すでに多くの人が観音山に大公園を造れと言っていたのです。

その目的も、市民の慰安をはじめ、高崎愛の惹起、東京人の誘引、日光や善光寺詣で客の誘引と、実に大きな構想を抱いていたことが分かります。

近年ともすれば、内向きの町づくりやイベントに目が向きがちな高崎ですが、今こそ先人に倣って、大風呂敷と言われるくらい外に目を向けた大構想に、夢を馳せてはいかがなものでありましょうか。

こんなパンフレットが展示されていました。

↓

どうです、今でもあったら楽しそうじゃありませんか。

大飛行塔にお猿の列車、世界村に地球館、動物園には猿が島と象の高子、小劇場に昆虫館、当時としては珍しかったであろうボブスレーなんてのもあります。

面白いものなら何でも取り込んでやれ、人が喜びそうなものなら何でもやってやれ、とにかく高崎に人をたくさん呼び込むんだ!

そういう意気込みが、ひしひしと伝わってきます。

昭和二十七年(1952)の高崎線が全面電化となった年です。

それを活かして観光都市高崎を全国に宣伝しようと、高崎経済人たちを中心に計画されたのが、観音山一帯を会場とした「新日本高崎子ども博覧会」でした。

50日間の会期中に訪れた人は50万人を超え、収入は4200万円と、大盛況の内に幕を閉じました。

その会場をそのまま使って市営遊園地として営業したのが、このパンフレットの「高崎観音山遊園地」です。

昭和三十六年(1961)上信電鉄が営業を引き継いで「高崎フェアリーランド」となり、博覧会施設のほとんどはこのとき新しい遊園施設に変わりました。

昭和四十四年(1969)には「流れるプール」を造り、名前も「カッパピア」と変わりましたが、その後入場者は減少していき、ついに平成十五年(2003)閉園となってしまいます。

懐かしくも物悲しい、閉園直前の「カッパピア」園内を写真入りで紹介しているHPがありましたので、ご覧下さい。

華々しく登場した高崎の大遊園地は、50年という時の流れに押し流されて消えていきました。

人々の娯楽が多様化したためだという見方もありますが、私は昭和40年代後半から始まる、群馬県の急激なマイカーブームで、手軽に遠くへ行けるようになった影響が大きかったんだろうなぁと考えます。

話は変わりますが、「商工たかさき」2012年6月号掲載の「たかさき古今東西見聞一報」に、こんな一文があります。

| 「 | 『家族旅行の途中で高崎駅にいます。町なかで子どもを遊ばせられるところはありますか。』 |

| 平日、当所にあった問合せに、改めて高崎の町にそうした場所が少ないことを痛感した。」 |

さらに、こうも述べています。

| 「 | 大人一人の集客は1であるが、子どもが行きたがれば、親・家族も一緒に出掛ける。 |

| ひとつの集客が2倍にも3倍にもなる。 | |

| 単純な図式であるが、このことが町の賑わいの鍵になりそうだ。」 |

まったくもって、同感であります。

再び市の所有地となった「カッパピア」跡地は、現在、自然公園とすべく整備中です。

再びここに家族が集い、子どもたちの笑い声が蘇り、市内外から多くの人が観音山丘陵を訪れる日が来ることを、心から願うものであります。

ここに、月刊誌「上州路」No.104に掲載された、昭和六年(1931)関東日日新聞社発行「大高崎建設論」なるものの抜粋があります。

ここに、月刊誌「上州路」No.104に掲載された、昭和六年(1931)関東日日新聞社発行「大高崎建設論」なるものの抜粋があります。白衣大観音が建立される5年前、すでに多くの人が観音山に大公園を造れと言っていたのです。

その目的も、市民の慰安をはじめ、高崎愛の惹起、東京人の誘引、日光や善光寺詣で客の誘引と、実に大きな構想を抱いていたことが分かります。

近年ともすれば、内向きの町づくりやイベントに目が向きがちな高崎ですが、今こそ先人に倣って、大風呂敷と言われるくらい外に目を向けた大構想に、夢を馳せてはいかがなものでありましょうか。