清水先生のお城から、「君ヶ代橋」に向かって歩くと、並榎町の公民館と児童公園がある。

清水先生のお城から、「君ヶ代橋」に向かって歩くと、並榎町の公民館と児童公園がある。「なんじゃ、これ?」は、公園の前にひっそりと置いてある。

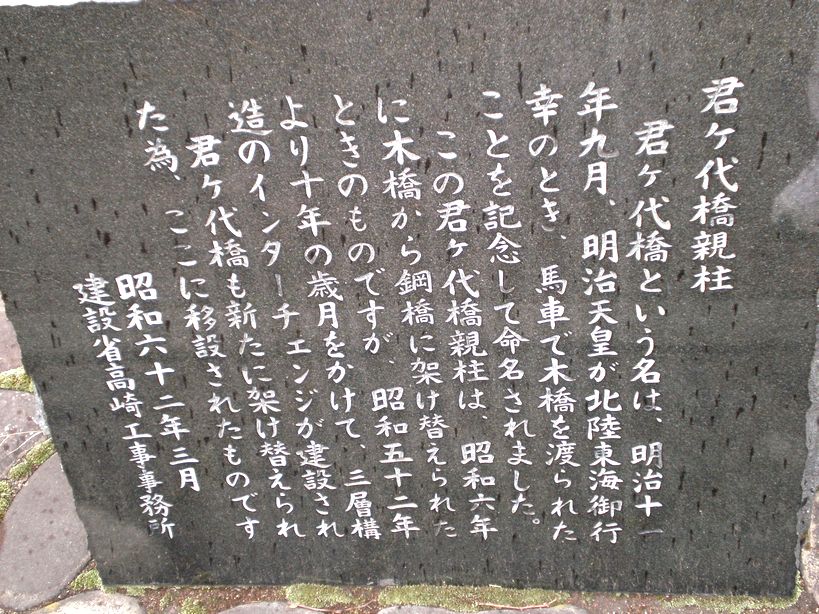

一見、銅像を盗まれた土台石みたいだが、これが架け替え前の「君ヶ代橋」の親柱だそうである。

隣にある説明碑には、「君ヶ代橋」の名前の由来などが記されている。

では、「君ヶ代橋」と呼ばれる以前は何という名前だったのであろう。

文献によると、「常橋(じょうばし)」という名前で呼ばれていたようである。

「常橋」という名前もまた面白い。

実は、江戸時代、ここには「仮橋」というから、ほんの簡単な橋が架かっていたようだ。

実は、江戸時代、ここには「仮橋」というから、ほんの簡単な橋が架かっていたようだ。もっと前は橋もなく「越川(こしがわ)」と言って、旅人は自分の足で川を渡ったり、川越人足の世話になっていたのであろう。

やがて、中山道が開けて人馬の往来が多くなったので「定橋(じょうばし)」を架けたとあるが、これが「常橋」の名の由来と思われる。

当時は、旅人から「橋銭」という通行料金を取っていたようで、まるでレインボーブリッジ並みである。

驚くことに、明治11年(1878)の架け替えで「君ヶ代橋」が国管理となるまで、「橋銭」は続いていた。

明治7年(1874)に開校した「豊岡小学校」の創設資金に、この「橋銭」の年収300有余円を充てたというから大したもんだ。

江戸時代に話を戻すと、この「常橋」の下流には「筏場(いかだば)」があり、信州や権田あたりから伐り出した木材を、ここで筏に組んで江戸に送ったのだそうだ。

江戸時代に話を戻すと、この「常橋」の下流には「筏場(いかだば)」があり、信州や権田あたりから伐り出した木材を、ここで筏に組んで江戸に送ったのだそうだ。 日本全国に、「何とか八景」というのがあるが、ここ並榎にも「並榎八景」というのがあって、その中に、「筏場の夕照(せきしょう)」というのがある。

日本全国に、「何とか八景」というのがあるが、ここ並榎にも「並榎八景」というのがあって、その中に、「筏場の夕照(せきしょう)」というのがある。絵には「定橋」らしき物が描かれているが、ここからさぞかし美しい夕日が眺められたのであろう。

(図:あかぎ出版「図説・高崎の歴史」より)

明治11年(1878)の「君ヶ代橋」は木橋だった。

明治11年(1878)の「君ヶ代橋」は木橋だった。この橋は、明治43年(1910)の大水害で崩れ落ち、写真は大正時代の風景である。

左側に見える森は、現在の並榎町、「護念寺」付近であろうか。

(写真:国書刊行会発行「ふるさとの思い出写真集 高崎」より)

新しく架け替えた橋も、まだ砂利を敷いた木橋であった。

新しく架け替えた橋も、まだ砂利を敷いた木橋であった。昭和初期の写真だそうだが、、人、大八車、自動車が混然となって、もうもうたる土埃の中を渡っているのが分かる。

(写真:国書刊行会発行「ふるさとの思い出写真集 高崎」より)

昭和6年(1931)、「君ヶ代橋」はやっと木橋から鋼橋に架け替えられた。

昭和6年(1931)、「君ヶ代橋」はやっと木橋から鋼橋に架け替えられた。この鋼橋の欄干の親柱が、児童公園前に飾られているという訳だ。

(写真:田島武夫著「高崎名所百選」より)

ひとつの橋にも、歴史があり、運命があり、

人々の暮らしがある。

この親柱を残してくれた先輩に、心より感謝申し上げよう。

【君ヶ代橋親柱】

at 2009年02月27日 22:49

at 2009年02月27日 22:49