シュワちゃんさんのコメントがきっかけで、「風船爆弾」のことをもう少し知りたくなりました。

「風船爆弾」という言葉は、ずいぶん前に聞いていました。

「風船爆弾」という言葉は、ずいぶん前に聞いていました。

アメリカが「原子爆弾」というとてつもない兵器を開発している時に、日本では「紙風船」に爆弾をくくりつけて風任せとは・・・、なんて思ってました。

何となく、風船に花の種やメッセージを結びつけて飛ばし、それが遠く離れた地に落ちて・・・などという、そんな絵柄とも重なって。

「風船爆弾」については、無差別攻撃兵器として戦犯問題が起こることを恐れ、終戦時、陸軍省の証拠隠滅命令によってすべて処分され、関係者もずっと口を閉ざしてきたということです。

そんなことで、「風船爆弾」の実態が明らかにされてきたのは、昭和も終わりに近い頃だったとか。

「風船爆弾」を使ったのは日本が初めてではなく、1849年(嘉永二年)のイタリア独立戦争において、オーストリア軍がベニス攻撃に使っています。

日本では、満州事変後の昭和八年(1933)頃、国境を越えて相手側に宣伝ビラを撒くことを目的とした小気球が開発されていました。

この開発をしたのが、旧陸軍第九技術研究所(通称「登戸研究所」)第一課第一班で、後に「風船爆弾」を開発することとなる部署です。

「風船爆弾」がアメリカ本土を目指して発射されたのは、敗戦色の濃くなった昭和十九年(1944)、神風特別攻撃隊が初出撃した直後の11月3日でした。

このことから、「風船爆弾」はいかにも負け戦のやぶれかぶれで行われたように思っていたのですが、その開発を始めたのは日米開戦から10カ月後、まだ日本側に勢いが残っていた昭和十七年(1942)の9月頃だったようです。

同年12月に、千葉県一宮海岸から直径5mの気球を試験的に飛ばし、飛行時間5時間を計測しています。

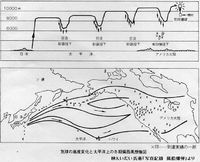

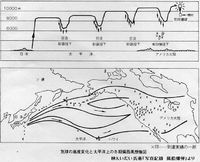

当時の上空の風速が時速100kmだったので、飛行距離は500kmと推測していますが、アメリカまでは遥か7,000km以上あります。

翌年春の実験により、気球の直径を6mにすれば1,000kmの飛行は可能として、潜水艦でアメリカ西海岸の沖数百kmまで近づき、そこから発射する案も出ましたが、いよいよ「玉砕」の語も聞かれ始める戦況となり、潜水艦を使う余裕は既にありませんでした。

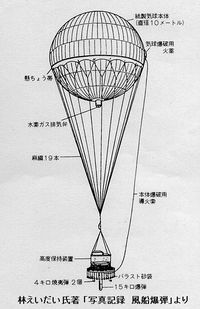

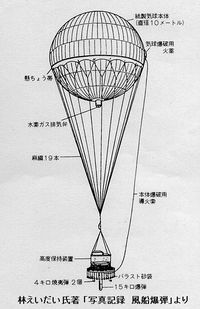

気球の高度維持装置の発明と、直径10mの気球採用による実用試験の結果、日本本土からアメリカ本土まで到達できる見込みがついたのは、開発開始から1年以上も経過した昭和十八年(1943)の末でした。

気球の高度維持装置の発明と、直径10mの気球採用による実用試験の結果、日本本土からアメリカ本土まで到達できる見込みがついたのは、開発開始から1年以上も経過した昭和十八年(1943)の末でした。

そして、決戦兵器として2万発の「風船爆弾」を製作することが決まった時は、すでに昭和十九年(1944)の夏になっていました。

そこから、わずか数カ月で1万発の「風船爆弾」を完成させたのです。

全国の手漉き和紙の産地では民間用の生産をすべて中止し、「風船爆弾」用和紙の大量生産を始めました。

気球1個当たり、使用する和紙は約600枚だというのです。

また、気球を貼り合わせるためのコンニャク糊製造のため、全国の店頭からコンニャクが姿を消したとも言われます。

また、気球を貼り合わせるためのコンニャク糊製造のため、全国の店頭からコンニャクが姿を消したとも言われます。

そして全国でおびただしい数の勤労動員が始まり、女子挺身隊、学徒隊の乙女達が昼夜二交代12時間労働の突貫作業で、1万発の気球が造られていくのです。

送風機で空気を入れる満球テストに合格すると、彼女たちは「万歳」を叫び、逆に破裂したりすると口惜しがって泣き崩れたそうです。

完成した「風船爆弾」は昭和十九年(1944)11月3日、千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来の発射基地から、初めてアメリカ本土へ向けて放たれました。

完成した「風船爆弾」は昭和十九年(1944)11月3日、千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来の発射基地から、初めてアメリカ本土へ向けて放たれました。

翌年の春までに放球した「風船爆弾」は9,300個、そのうち約1,000個がアメリカ大陸に到着したと推計されています。

しかしその到着状況を日本軍に知られることを恐れたアメリカが、徹底的な報道管制を布いたため、「風船爆弾」の成果はよく分かっていないようです。

唯一報道されたアメリカ側の人的被害は、報道管制のため「風船爆弾」のことを知らずに不発弾に触れた、ピクニック中の民間人6人(女性1人と子供5人)の爆死です。

昭和二十年(1945)5月5日とされていますので、偏西風が弱まって「風船爆弾」を放球できなくなってから2カ月も経った時のことです。

そしてその3カ月後、日本の広島には、原爆が投下されました。

いろいろなことを考えさせられる、「風船爆弾」でした。

◇Wikipedia「風船爆弾」

◇「高崎女子高校同窓会報」より

「風船爆弾」という言葉は、ずいぶん前に聞いていました。

「風船爆弾」という言葉は、ずいぶん前に聞いていました。アメリカが「原子爆弾」というとてつもない兵器を開発している時に、日本では「紙風船」に爆弾をくくりつけて風任せとは・・・、なんて思ってました。

何となく、風船に花の種やメッセージを結びつけて飛ばし、それが遠く離れた地に落ちて・・・などという、そんな絵柄とも重なって。

「風船爆弾」については、無差別攻撃兵器として戦犯問題が起こることを恐れ、終戦時、陸軍省の証拠隠滅命令によってすべて処分され、関係者もずっと口を閉ざしてきたということです。

そんなことで、「風船爆弾」の実態が明らかにされてきたのは、昭和も終わりに近い頃だったとか。

「風船爆弾」を使ったのは日本が初めてではなく、1849年(嘉永二年)のイタリア独立戦争において、オーストリア軍がベニス攻撃に使っています。

日本では、満州事変後の昭和八年(1933)頃、国境を越えて相手側に宣伝ビラを撒くことを目的とした小気球が開発されていました。

この開発をしたのが、旧陸軍第九技術研究所(通称「登戸研究所」)第一課第一班で、後に「風船爆弾」を開発することとなる部署です。

「風船爆弾」がアメリカ本土を目指して発射されたのは、敗戦色の濃くなった昭和十九年(1944)、神風特別攻撃隊が初出撃した直後の11月3日でした。

このことから、「風船爆弾」はいかにも負け戦のやぶれかぶれで行われたように思っていたのですが、その開発を始めたのは日米開戦から10カ月後、まだ日本側に勢いが残っていた昭和十七年(1942)の9月頃だったようです。

同年12月に、千葉県一宮海岸から直径5mの気球を試験的に飛ばし、飛行時間5時間を計測しています。

当時の上空の風速が時速100kmだったので、飛行距離は500kmと推測していますが、アメリカまでは遥か7,000km以上あります。

翌年春の実験により、気球の直径を6mにすれば1,000kmの飛行は可能として、潜水艦でアメリカ西海岸の沖数百kmまで近づき、そこから発射する案も出ましたが、いよいよ「玉砕」の語も聞かれ始める戦況となり、潜水艦を使う余裕は既にありませんでした。

気球の高度維持装置の発明と、直径10mの気球採用による実用試験の結果、日本本土からアメリカ本土まで到達できる見込みがついたのは、開発開始から1年以上も経過した昭和十八年(1943)の末でした。

気球の高度維持装置の発明と、直径10mの気球採用による実用試験の結果、日本本土からアメリカ本土まで到達できる見込みがついたのは、開発開始から1年以上も経過した昭和十八年(1943)の末でした。そして、決戦兵器として2万発の「風船爆弾」を製作することが決まった時は、すでに昭和十九年(1944)の夏になっていました。

そこから、わずか数カ月で1万発の「風船爆弾」を完成させたのです。

全国の手漉き和紙の産地では民間用の生産をすべて中止し、「風船爆弾」用和紙の大量生産を始めました。

気球1個当たり、使用する和紙は約600枚だというのです。

また、気球を貼り合わせるためのコンニャク糊製造のため、全国の店頭からコンニャクが姿を消したとも言われます。

また、気球を貼り合わせるためのコンニャク糊製造のため、全国の店頭からコンニャクが姿を消したとも言われます。そして全国でおびただしい数の勤労動員が始まり、女子挺身隊、学徒隊の乙女達が昼夜二交代12時間労働の突貫作業で、1万発の気球が造られていくのです。

送風機で空気を入れる満球テストに合格すると、彼女たちは「万歳」を叫び、逆に破裂したりすると口惜しがって泣き崩れたそうです。

完成した「風船爆弾」は昭和十九年(1944)11月3日、千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来の発射基地から、初めてアメリカ本土へ向けて放たれました。

完成した「風船爆弾」は昭和十九年(1944)11月3日、千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来の発射基地から、初めてアメリカ本土へ向けて放たれました。翌年の春までに放球した「風船爆弾」は9,300個、そのうち約1,000個がアメリカ大陸に到着したと推計されています。

しかしその到着状況を日本軍に知られることを恐れたアメリカが、徹底的な報道管制を布いたため、「風船爆弾」の成果はよく分かっていないようです。

唯一報道されたアメリカ側の人的被害は、報道管制のため「風船爆弾」のことを知らずに不発弾に触れた、ピクニック中の民間人6人(女性1人と子供5人)の爆死です。

昭和二十年(1945)5月5日とされていますので、偏西風が弱まって「風船爆弾」を放球できなくなってから2カ月も経った時のことです。

そしてその3カ月後、日本の広島には、原爆が投下されました。

いろいろなことを考えさせられる、「風船爆弾」でした。

◇Wikipedia「風船爆弾」

◇「高崎女子高校同窓会報」より

(参考図書:林えいだい氏著「写真記録 風船爆弾 乙女たちの青春」

元第九陸軍技術研究所少佐・武田照彦氏著「ふ号兵器の開発」)

元第九陸軍技術研究所少佐・武田照彦氏著「ふ号兵器の開発」)