高松町にある高崎郵便局北側の堀は、他の場所のお濠と違って、水が湛えられていない。

高松町にある高崎郵便局北側の堀は、他の場所のお濠と違って、水が湛えられていない。以前は深くて暗い谷だったが、近年、写真のように整備され、土塁の上や、下の渓谷風の遊歩道を散策できるようになっている。

整備したての頃は蛍もいたりして、旧建設省の「ふるさと手づくり郷土賞」を受賞している。

この道を真っ直ぐ下り、中央小学校の裏門の所を左に曲がったあたりに、昔「ぼうず山」と呼ばれる小山があったらしい。

明治41年(1908年)生まれの父が、「子どもの頃、ぼうず山でよく遊んだ。」と言っていた。

ずっと忘れていたのだが、このブログを書くようになってから、ふと思い出し、調べてみることにした。

「角馬出し」とは聞きなれない言葉であるが、城郭の守備堅固な出入り口だそうだ。

城が敵に攻撃された時、城の門は全て閉ざして守りを堅くすることになる。

だが、形勢を見て城外に撃って出ようとした場合、うっかり郭門(くるわもん)を開けてしまうと、そこから弓や鉄砲を撃ち込まれ、一気に敵が城内に入ってきてしまう。

そこで、城外への出撃の際は、守りに固い「馬出し」から出撃することになる。

そこで、城外への出撃の際は、守りに固い「馬出し」から出撃することになる。「馬出し」の構造の特徴は、

1.外から城内を見通せないように、入り組んだ構造になっている。

2.「馬出し」内の通路は、一度に大勢が通れないように狭くなっている。

そのことにより、敵が城内に攻め入ろうとしても、狭い入口を直角に曲がりながら、1列になって入らざるを得ない。

守る城側は、侵入した敵の横腹から、一人づつ攻撃することができる。

という訳だ。

「馬出し」には、土塁の囲み形状から「丸馬出し」と「角馬出し」とがある。

子どもたちの絶好の遊び場だった「ぼうず山」も、戦後、跡形もなく整地され、家が立ち並ぶ詰らない場所になってしまった。

子どもたちの絶好の遊び場だった「ぼうず山」も、戦後、跡形もなく整地され、家が立ち並ぶ詰らない場所になってしまった。近代の城郭で、「馬出し」が完全な形で残っているのは、兵庫県にある篠山城だけだそうである。

高崎城の「角馬出し」は形状的にも美しく、もし残っていたらその価値は計り知れない。

あぁ、勿体ないことをしたものだ。

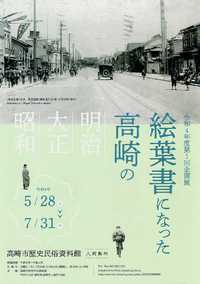

もう見ることはできないと思っていた「ぼうず山」が、かろうじて写っている写真を見つけた。

もう見ることはできないと思っていた「ぼうず山」が、かろうじて写っている写真を見つけた。中央小学校長も務めたことのある、郷土史家:田島武夫氏編著「ふるさとの想い出写真集 高崎」(国書刊行会出版)から複写させて頂いた。

(参考図書:「高崎漫歩」「開化高崎扣帖」「高崎城絵図」)

【ぼうず山跡】

at 2009年01月25日 13:31

at 2009年01月25日 13:31